問題看似微小,卻頗難回答。學人一般都予以忽略,或避而不談。僅有個別研究者關注過該問題並進行了討論,指出:“在睡臥或侍從長官須站立等情況下,不便使用硯墨,則或用炭條、鉛筆。炭條只是推想,了無實證,鉛筆則有文獻可據。揚雄答劉歆書云:‘雄常把三寸弱翰,齎油素四尺,以問其異語,歸即以鉛摘次之于椠。’……他先以毛筆書於油素,再以鉛錄於椠牘。” [3]認為站立的書寫人或許是用“炭條、鉛筆”。但是,這一說法似不能解答上面的問題。因為揚雄“歸即以鉛摘次之于椠”的“鉛”是否鉛筆、他為何用此物“錄於椠牘”而不用毛筆,以其文過於簡略,尚難以明了,需要進一步的探討。且依常情推想,他歸後整理記錄時,應是坐下來從容進行,已不大可能是以立姿書寫。至於他調查“異語”所用的文具,則為“三寸弱翰”(小毛筆)和“油素”(絲織品),彼時他是否曾以立姿書寫、是否攜帶了水墨,亦皆不詳。再者,細審圖1中那些書寫人的姿勢(皆站立、懸雙肘,無書寫承具)和握筆方法(多握筆桿中段,而非接近筆頭),再來看其手中之筆(多較細而長,有的可辨認出筆毫),它們似乎不大像是堅硬的鉛筆之類,而更像是有柔軟筆頭的毛筆。

在研究有關古代書寫的問題時,往往會遭遇困境,引發思考。怎樣才能得到較準確的答案?其實,在一些習見的史事典故和文獻資料、考古資料中,或許就有端倪可考。

(一)“墨筆”

《管子·霸形》記載: “(桓公)於是令百官有司,削方墨筆,明日皆朝於太廟之門。 朝定,令於百吏。 ”注: “方,謂版牘也。 凡此欲書其所定令也。 ”[4]齊桓公要頒新令,故命百官有司“削方墨筆”,於第二天朝會時記錄。 “方”,即方板,指牘板(即“版牘”),其容字量多於單枚的簡支,但不及編聯起來的簡冊(“策”)。 《儀禮·既夕禮》: “書賵於方。 ”鄭玄注: “方,板也。 ”《儀禮·聘禮》: “百名以上書於策,不及百名書於方。 ”鄭玄注: “名,書文也,今謂之字。 策,簡也。 方,板也。 ”賈公彥疏: “簡謂據一片而言,策是編連之稱……以其百名以下,書之於方,若今之祝板,不假編連之策,一板書盡,故言方板也。 ”[5]此處“削方”連文,意思是削製牘板。 “墨筆”亦連文,“墨”為動詞,“墨筆”的意思是將毛筆著墨染黑。 這兩者都是為朝會記錄而預作的準備。

因為這種毛筆是預備隨時取用的,故書寫人往往將其簪插在前額一側的髮間,即所謂“簪筆”。“簪筆”並手持牘板,可以隨時記錄尊者的意旨和命令。而“簪筆持牘”又由此成為一種示敬的禮容(見圖2)。《漢書·武五子傳·昌邑哀王髆》記載:“(故昌邑王劉賀)衣短衣大絝,冠惠文冠,佩玉環,簪筆持牘趨謁。”顏師古曰:“簪筆,插筆於首也。”[7]“簪筆持牘趨謁”,這是被廢黜的劉賀會見山陽太守張敞時的謙恭樣貌。

圖2. 頭簪筆手持牘板,河南洛陽伊川西漢畫像磚[8]

圖2. 頭簪筆手持牘板,河南洛陽伊川西漢畫像磚[8](二)“舐筆和墨”

不過,僅有“墨筆”還不能滿足書寫的條件。 因為時間稍久,著了墨的筆毫就變得又乾又硬,難以使用。 故在書寫之前,還須用水來濕筆、潤墨,整理筆毫。 如果是短時間的書寫,所需水量不多,水器和硯又不便隨身攜帶,古人便用唾液代水,將筆放到口中舐毫調墨。 《莊子·田子方》記載: “宋元君將畫圖,眾史皆至,受揖而立; 舐筆和墨,在外者半。 有一史後至者,儃儃然不趨,受揖不立,因之舍。 公使人視之,則解衣般礴臝。 君曰:‘可矣,是真畫者也。 ’”司馬云: “般礴,謂箕坐也。 ”“將畫,故解衣見形。 ” [11]宋元君命眾史畫圖,眾史皆“受揖而立,舐筆和墨”,知畫者皆為立姿,且多“在外”,他們應以兩手分持毛筆與畫幅(可能是木板,或是經過處置而挺括的小塊絹帛),則其畫幅必定不大。 他們以“舐筆”的方式和墨,知現場應當沒有其他可用、可承藉的器具(如前述,即便有置物的家具,也因低矮而不適合立姿畫圖時使用),要靠自己的口、舌和唾液來準備筆墨。 後到的一人卻與眾不同。 他“儃儃然不趨”(趨,小步快走以示敬)而入內,解衣而箕坐(坐姿形似簸箕,兩腿張開),宋元君認為這才是“真畫者”。 解衣、箕坐等本不合禮儀,但這些舉動顯露了此人不拘形骸且自信的樣態。 他可能是要畫一幅大圖,單手無法握持,需鋪到地面或畫架之類的裝置上; “舐筆和墨”恐不足用,或需預備較多的繪畫用材,故此人最晚到達。 而上述物品都需在低處擺放,於是他解開“史”的寬袖褒衣,採取了放鬆的坐姿,以便席地作畫,自由揮灑。 而他的行為也得到了宋元君的認可。

今所見到的出土古墨,其年代較早的,都是不大的墨塊。例如湖北雲夢睡虎地四號秦墓的圓柱形墨,殘高1.2、圓徑2.1厘米,墨色純黑。这是現存的最早的古墨實物。[19]又如湖北江陵鳳凰山168號西漢墓的瓜子形墨,長1.5、最寬處1.1、最窄處0.6、厚0.4厘米,墨色純黑。[20]特別引人矚目的,是廣州西漢南越王墓的墨丸,其總數多達4385顆,直徑0.81-1.31、厚0.23-0.42厘米,墨色黑中微泛紅。據發掘報告稱:這些墨丸“質地細膩,作小圓餅形,表面漫圓,底平,周緣鼓起,如滴珠凝聚狀。從外形觀察,其製作當是將糊狀原料隨意滴聚成型,故大小不一”,“墓內空氣潮濕,墨丸飽含水分,鬆軟易碎”。[21]這種以“滴聚成型”的方法製作的墨丸,外形薄小,遇水後鬆軟易碎,顯然適合用研子在硯上碾研,或在那種勺狀的小硯中搗研(見圖3)。而從它們的大小與性状看,當可零星攜帶,或許也適合放到口中咬碎化開,調成墨汁。令人遺憾的是,目前尚未見關於這些古墨成分的正式的鑒定報告。[22]

圖3. 西漢的墨丸、石硯、毛筆[23]

圖3. 西漢的墨丸、石硯、毛筆[23](三)“飲墨水”

墨不僅可以含吮,還可以飲。 上文提到,墨的基本原料是煙料,而煙料的化學成分是碳。 碳的穩定性甚強,不易反應,對人體的毒性極低。 《隋書·禮儀志》記載: “後齊……正會日,侍中黃門宣詔勞諸郡上計。 勞訖付紙,遣陳土宜。 字有脫誤者,呼起席後立。 書迹濫劣者,飲墨水一升。 ”還記載: “後齊每策秀孝……皇帝常服,乘輿出,坐於朝堂中楹。 秀孝各以班草對。 其有脫誤、書濫、孟浪者,起立席後,飲墨水,脫容刀。 ”[25]後齊(北齊)“正會日”時,如果上計的官吏“書迹濫劣”,就要“飲墨水一升”(北齊一升約為今300—400毫升[26]); 在“策秀孝”時,如果對策者“有脫誤、書濫、孟浪”,也要“飲墨水”。 這種懲罰,可能在稍早的南朝梁時已有。 蘇軾《監試呈諸試官》詩: “麻衣如再著,墨水真可飲。 毎聞科詔下,白汗如流瀋。 ”注: “梁試進士,不中程者飲以墨水……北齊選舉,濫者飲墨水一斗。 ”[27]又楊慎《升菴集·墨汁》亦曰: “梁武帝時舉秀才,謬者罰飲墨汁一斗。 ”[28]以上兩條中的“斗”,應皆是“升”字之誤。 則“飲墨水”之罰或源自梁武帝時,但未見載於正史。 墨本無毒,且如前述,製墨時還往往加入香料,[29]其味並非苦惡不堪。 因此,當眾施以“飲墨水”之罰,其性質、用意很明顯是羞辱。

文人所關切的文思之來去,似乎也與胸腹中的墨水有關。《林下偶談·飲墨》記載了這樣的傳聞:“唐王勃屬文,初不精思,先磨墨汁數升,酣飲,引被覆面卧。及寤,援筆成篇,不改一字。人謂勃為腹稿。”[36]有些文人甚至喜歡“啜飲”墨水。蘇軾《仇池筆記·看茶啜墨》記載:“真松煤遠煙自有龍麝氣,世之嗜者,如滕達道、蘇浩然、呂行甫,暇日晴暖,研墨水數合(宋一合約為今70毫升[37]),弄筆之餘,乃啜飲之。”[38]“松煤”,松煙墨;“遠煙”,製墨的煙料。“真松煤”的“遠煙”,被認為“有龍麝氣”這樣的異香。

墨還可以入藥。李時珍《本草綱目·土部·墨》記述墨的藥性和功效:“氣味:辛,溫,無毒。主治:止血,生肌膚,合金瘡,治產後血運,崩中卒下血,醋磨服之……又眯目物芒入目,點摩瞳子上。” [39]可知作為醫藥的墨,既能口服,也能外用。

(四)“小史好嚼筆”

準備文具的工作,在官府中大抵是由低等級的“小史”等人承擔。 《北齊書·徐之才傳》: “又以小史好嚼筆,故(徐之才)嘗執管就元文遙口曰: ‘借君齒。 ’其不遜如此。 ”[40]侍奉長官書寫,既要將筆毫調理得濕柔合度、尖圓順滑,又須快而及時,這並非易事。 故小史往往用口“嚼筆”,以求便捷。 由“小史好嚼筆”,知此舉乃是其常見行為,甚至帶有一定的特征性。 正因此故,徐之才將手執的毛筆放進朝臣元文遙的口中“借齒”,顯示了他的傲慢不遜。

《北齊校書圖卷》中的一組人物

《北齊校書圖卷》中的一組人物 局 部

局 部此外,在文獻中還可見到一些與寫作相關聯的“含墨”“嚼墨”“吮墨”等記載。如葛洪《神仙傳·班孟》:“班孟者,不知何許人……又能含墨,舒紙著前,嚼墨一噴之,皆成文字,滿紙各有意義。”[42]這段文字所記述的雖是神異之事,但其中的“含墨”“嚼墨”“舒紙著前”等,或許也能從側面透露一些古人書寫的信息。又如《梁書·劉孝綽傳》:“由此而談,又何容易。故韜翰吮墨,多歷寒暑。”[43]“韜翰”同韜筆,就是將毛筆裝進套子而停止書寫。“吮墨”,此處既可解釋為以筆毫蘸墨,也可解釋為以口吮墨或以口吮淨墨汁。而將上下文聯繫起來看,後者似較允當。故“韜筆吮墨”的意思,應當是指擱筆不寫或為文躊躇遲疑。

在口中調理筆墨的行為可能有很古老的歷史。當人們尚慣於席地起居、未使用高足家具的時候,恐怕就久已存在了。從先秦到漢晉,室內家具陳設不多,較大的可固定放置筆、墨、硯和水器等文具的書桌尚未出現。與這一狀況共存且相適應的是,當時主要的書寫材品是硬質的竹木簡牘,故書寫可無需家具的承托。但是,簡牘的笨重又給文本的製作、傳播與收存帶來不便,在一定程度上限制了人們的書寫活動,乃至影響了全社會的書寫量。加之簡牘的吸水性、受墨性不強,遜於後世的紙張;其書寫面又較為狹窄,寫不了大字且容字不多,所用毛筆的筆毫則尖銳細小。因此,在一般性的書寫中用水、用墨不多。以上所述,大致就是這種在口中調理筆墨之行為產生的背景。後來,人們的坐姿和家具發生了變化,簡牘也被廢棄了。但某些傳統的舊習卻久未消除,沿襲下來。

(五)“含毫”

相比較而言,在文獻記載中更多見的是 “含毫”。 “含毫”,即用口含住筆毫。 但此舉卻不一定是整理筆毫,而多是為文者在凝神深思時的一種表現。 正如《南齊書·文學傳》末的議論: “文章者,蓋情性之風標,神明之律呂也。 蘊思含毫,遊心內運,放言落紙,氣韻天成。 ”[44]當為文者專注於“蘊思”時,因“遊心內運”,精神大多緊張而辛苦。 口中含毫或在一定程度上有轉移情緒、減輕壓力的作用。

“含毫”也用來比喻專心地構思為文或作畫,此是修辭手法,而非實寫。例如,《梁書·昭明太子傳》:“司徒左長史王筠為哀冊,文曰:‘……懸忠貞於日月,播鴻名於天地;惟小臣之紀言,實含毫而無愧。’”[51]《舊唐書·柳登傳》:“(柳芳)勒成國史一百三十卷……而敍天寶後事,絕無倫類,取捨非工,不為史氏所稱。然芳勤於記註,含毫罔倦。”[52] “含毫而無愧”、“含毫罔倦”,皆以“含毫”喻寫作,是謂寫作之心態。又如,姚最《續畫品錄·蕭賁》:“含毫命素,動必依真。”[53]郭若虛《圖畫見聞志·敘自古規鑒》:“蓋古人必以聖賢形象,往昔事實,含毫命素,制為圖畫者,要在指鑒賢愚,發明治亂。”[54]這兩處“含毫命素”,皆以“含毫”喻作畫。“素”是白色的絲織品,[55]這裏指繪畫材品,圖畫之載體。“含毫命素”,即鋪展素帛加以設計,進行繪畫創作。

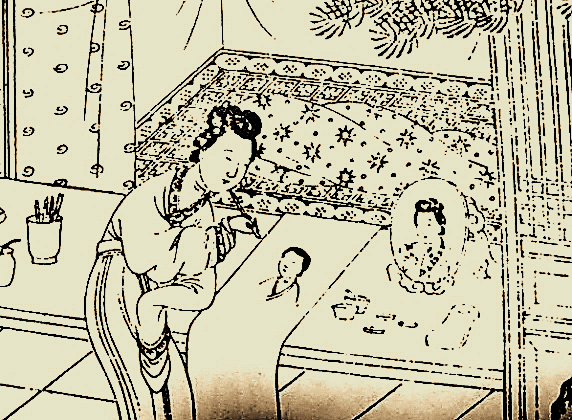

明萬曆四十五年刊本《牡丹亭還魂記》插圖(局部)[56]

明萬曆四十五年刊本《牡丹亭還魂記》插圖(局部)[56]  [清]范雪儀《吮筆敲詩圖》(局部)[57] 圖5. 明清畫像中的“含毫”

[清]范雪儀《吮筆敲詩圖》(局部)[57] 圖5. 明清畫像中的“含毫”當古人將筆放到唇齒之間,用舌含住筆毫,口中會產生唾液。 在此之際,苦於構想的為文者、作畫者可能會稍稍紓緩心神,靈感也可能會隨之而至。 由於這個緣故,他們便用“含毫”來指代蘊思,甚至認為唾液也與此相關。 《南史·儒林傳》記載: “(鄭)灼性精勤,尤明三禮。 少時,嘗夢與皇侃遇於途,侃謂曰: ‘鄭郎開口。 ’侃因唾灼口中,自後義理益進。 ”[58]鄭灼因在夢中得到其業師、著名學者皇侃的唾液,從此“義理益進”。 可見古人認為唾液可同靈感、才思相伴。

文人還直接用“寶唾”來比喻難得的佳文佳作,此類例子頗多。如黃庭堅《被褐懐珠玉》詩“寳唾歸青簡,晴虹貫夜窗”,[64]汪藻《聚山閣為呉氏題》詩“晴嵐入肺腑,寳唾落碑版”等。[65]有意思的是,在洪适《浣溪紗·席中答錢漕》詞“開尊禮數自來寛,更看寶唾寫烏欄”、[66]方岳《次韻劉簿寄示》詩“銀鉤寳唾俱入妙,令我見之生踴躍”中,[67]“寶唾”還用來指稱珍美的墨跡。

值得一提的,還有《董天任硯銘》。其文曰:“圓其中,蒼璧橢。窊其前,初月破。出天滋,如炙輠。為臞仙,零寶唾。”[68]銘文讚美了硯的形貌,又用“炙輠”比喻硯的滋潤(“輠”是車上的盛膏器具,烘熱後流油,可潤滑車軸),最後說到硯的功用“為臞仙,零寶唾”。“臞”同“癯”。“臞仙”為清癯老者之借稱,文人也往往以此自比。如劉克莊《最高樓》詞:“這先生,非散聖,即臞仙。”[69]“零寶唾”的大意,是此硯可承接硯主人墮零的“寶唾”。這裏的“寶唾”,顯然有文思、妙想之類的含義。而另一方面,從銘文所顯示的硯與“寶唾”的關係看,似乎也透露了這樣的信息:當時可能仍有人將唾液滴入墨硯,古意猶存。

(七)“茹筆”

附帶說到“茹筆”。 [70]揚雄《方言》曰: “茹,食也。 吳越之間,凡貪飲食者謂之茹。 ”郭璞注: “今俗呼食粗食者為茹。 ”[71]“茹”的本義是“食”、“食粗食”,而“茹筆”則指一種用口來加工筆毫的工藝和行當。 梁同書《筆史·筆之製》曰: “製筆謂之茹筆,蓋言其含毫終日也。 ” [72]梁章鉅《浪跡叢談·記筆三則》的說法幾與此雷同: “製筆謂之茹筆,蓋言其終日含毫也。 ”[73]則“茹筆”用口,與“含毫”相似,但耗工費時,“終日”不休。 大概是受“含毫”風氣之染,古人發現,將筆毫放進口中,使之長時間地經受牙齒的咬齧、舌尖的舔舐和唾液的浸潤,筆毫會變得毫圓、鋒銳,甚有利於書寫。 於是,便出現了專門做此活計的“茹筆工”。

該行當在後世仍然存在。宋代,如林逋《林和靖集》記載:“予頃得宛陵葛生所茹筆十餘筒,其中復得精妙者二三焉。每用之,如麾百勝之師,横行於紙墨間,所向無不如意。”[75]文中提到的“宛陵葛生”,應是當時有名的茹筆人,其“精妙”成品深得林逋喜愛。元代,如王惲《贈筆工張進中》詩:“進中本燕産,茹筆鐘樓市……我藏一巨拂,用久等篲弊。授之使改作,切厲鋒健銳。疏治近月餘,去索稱不易。”[76]詩中記述“茹筆鐘樓市”的筆工張進中為其製作一隻大筆,耗費了近月餘的時間。清代,如梁同書《筆史·筆之製》記載:“製筆謂之‘茹筆’……今製法如故,而‘茹筆’之名隱矣。”[77]梁章鉅《浪跡叢談·記筆三則》也提到:“今製筆者尚守此法,但以口餂之使圓,而‘茹筆’之名,鮮有人道者矣。”[78]是清代仍有此工藝,但已有所諱言。[79] 而在現代,據研究者指出,古時的“茹筆工”已由“水盆工”替代。[80]

“水盆工”又稱“水作工”,是製作毛筆筆頭的“最複雜最關鍵的工序之一”,“是在水盆中對筆毛料進行浸洗、篩選、梳理、整形”,“包含的小工序有二十餘道。以羊毫水盆為例,大致有浸、拔、抖、做根、聯、選、曬、挑、切筆芯、攪、蓋筆頭等”。[81]可見其操作之精細與過程之繁複。難以想象,現今這些在水盆中的活計,古時竟多是在口中用齒牙和舌頭來進行的。另據相關文章介紹,“由於擇筆工以男性為主,加以舊時代輕視婦女,因此在歷史典籍的記載上從來沒有提到過女性筆工”,而與擇筆工同屬關鍵工種的水盆工,“其實歷來都由女工擔任”。[82]對於此說法,似可略加討論。

從水盆工“歷來”為女工的敘述看,知女性從事該工種已久。追索水盆工藝與“茹筆”工藝的關係,知“茹筆工”應是水盆工的前身。查看前文所引唐、宋、元代的文獻和清代的文獻,前者明確記載了“茹筆工”之存在、且為男性;後者則稱“今製法如故,而‘茹筆’之名隱矣”、“鮮有人道者矣”。按此,可推知清代(或亦包括明代)仍有“茹筆工”,但可能已改由女性擔任。中國傳統的手工業中歷來有女工,如紡織、刺繡等業,並未因“輕視婦女”而諱言。清代鮮有人道“茹筆”,可能與此時期該活計是在女性的口中進行有關。“茹筆”是精細的工作,本適合女性,但將女性以此法製作的筆上市出售,人們恐怕又覺得欠雅。加之“茹筆”的效率太低,口中的操作又容易引發牙病和其它疾患,於是這種工藝後來便改到水盆中進行。而“茹筆工”也就隨之轉變為“水盆工”。

在研究的過程中,筆者有這樣的認識:我們今天覺得較為特殊、甚至不易理解的古人的一些行為,往往有深遠的源頭。例如寫字用軟筆,字序為豎排,行序則從右向左……包括我們今天仍在使用的不少成語和詞彙,如“咳唾成玉”“拾餘唾”“胸無點墨”“喝過多少墨水”等等,它們其實都自有來歷,值得探討。

附記:本文在寫作中,承蒙吳小強、徐嬋菲、徐呈瑞、崔啟龍諸友提供寶貴的資料,謹此志謝。2021.11

注釋

[2] 圖1.1,四川什邡畫像磚(中國畫像磚全集編輯委員會:《中國畫像磚全集·四川畫像磚》,四川美術出版社2006年,第115頁,圖156);圖1.2,山東陽穀八里廟畫像石(中國畫像石全集編輯委員會:《中國畫像石全集》3《山東畫像石》,山東美術出版社,2000年,第207 頁,圖223);圖1.3,山東沂南北寨漢墓中室北壁中柱畫像(中國畫像石全集編輯委員會:《中國畫像石全集》1《山東畫像石》,山東美術出版社、河南美術出版社,2000年,第161頁,圖212。線圖,見山東博物館編著《沂南北寨漢墓畫像》,文物出版社2015年,第67頁,圖44);圖1.4,山東諸城前涼台孫琮墓畫像石(山東省博物館:《山東漢畫像石選集》,齊魯書社1982年,圖548);圖1.5,河南鄭州畫像磚(現藏鄭州博物館,照片由徐呈瑞提供。拓片收入張秀清、張松林、周到編著《鄭州漢畫像磚》,河南美術出版社1988年,第34頁);圖1.6,朝鮮黃海南道高句麗安岳3號古墳的前室西側室西壁壁畫([日]平山郁夫:《高句麗壁畫古墳》,東京:共同通信社2005年版,第72—73頁,圖5。線圖取自洪晴玉《關於冬壽墓的發現和研究》,《考古》1959年第1期,第30頁,圖六)。

[3] 邢義田:《漢代簡牘的體積、重量和使用》,收入《地不愛寶 漢代的簡牘》,中華書局2011年,第39頁。

[4] 黎翔鳳撰,梁運華整理:《管子校注》卷九《霸形第二十二》,中華書局2004年,第454頁。

[5] [漢]鄭玄注,[唐]賈公彥疏,王輝整理:《儀禮注疏》卷三九《既夕禮第十三》、卷二四《聘禮第八》,上海古籍出版社2008年,第1190頁、第723-724頁。

[6] [漢]韓嬰撰,許維遹校釋:《韓詩外傳集釋》卷七,第八章,中華書局1980年,第247-248頁。劉向《新序》卷一《雜事第一·昔者周舍事趙簡子》所記略同。

[7] 《漢書》卷六三《武五子傳·昌邑哀王髆》,第2767頁。

[8] 該畫像磚的照片,係承徐嬋菲女士提供。原磚現藏洛陽伊川縣文物管理所。

[9] 《漢書》卷六九《趙充國傳》,第2993-2994頁。這種“橐”、“契囊”,或即尹灣6號漢墓所出木牘《君兄繒方緹中物疏》中記載的“板旁橐”。可參看馬怡《一個漢代郡吏和他的書囊——讀尹灣漢墓簡牘〈君兄繒方緹中物疏〉》,《中國社會科學院歷史研究所學刊》第九集,商務印書館2015年,第101—132頁。

[10]《晉書》卷二五《輿服志· 中朝大駕鹵簿》:“古者貴賤皆執笏……笏者,有事則書之,故常簪筆。今之白筆是其遺象。”(第773頁)按此,晉時已不在“笏”(牘板之類)上記事,故其“白筆”亦不作書寫之用,而是古時“簪筆”的“遺象”。以此度之,古時的“簪筆”也未必皆為墨筆。

[11] 郭慶藩輯,王孝魚整理:《莊子集釋》卷七《田子方第二十一》,中華書局1961年,第719-720頁。

[12] [宋]蘇易簡著,朱學博整理點校:《文房四譜》卷四《墨譜》,上海書店出版社2015年,第69—70頁。

[13] 參尹潤生《墨林史話》第二節《墨的沿革變遷》,紫禁城出版社1986年,第10-17頁。除松煙與石墨外,中國古代也用油煙(原料為動物脂肪、植物油、礦物油等)製墨,但時代偏晚,到北宋時才較為普遍。參張秉倫、方曉陽、樊嘉祿:《中國傳統工藝全集·造紙與印刷》,大象出版社2005年,第208頁。

[14] 例如,《初學記》卷二一《墨第九·敘事》:“(三國吳人張敞)《東宮故事》云:皇太子初拜,給香墨四丸。”[唐]徐堅等著:《初學記》,中華書局1962年,第520頁。

[15] 通過對時代較晚的南京市博物館所藏東晉王閩之、南朝中晚期、南宋張同之等墓出土古墨所作檢驗分析,可知“古墨用膠普遍較輕(部分可能與古墨脫膠有關)”。參王志高、邵磊《試論我國古代墨的形制及其相關問題》,《東南文化》1993年第2期,第83頁。

[16] 有學者認為,墨模的使用係始於東漢。如王志高、邵磊,前引文,第79頁;張淑芬:《中國文房四寶全集》第1卷《墨·中國文房四寶之概述》,北京出版社2007年,第7頁。

[17] 參劉紹剛《中國古代文房四寶》,山東教育出版社1990年,第29頁。相關的文獻記載,見《初學記》卷二一《墨第九·事對》:“(東漢人)蔡質《漢官》曰:尚書令、僕、丞、郎,月賜渝麋大墨一枚,小墨一枚。”([唐]徐堅等著,前引書,第520頁)此處的“大墨”“小墨”,除了形制的差別,或許也有成分(例如含膠量)與用法的差別。

[18] 張淑芬強調“墨模”的作用,指出:“東漢以前的墨大都呈丸狀,用時需要碾碎。東漢以後由於墨模的發明,墨的形狀開始變得規整、美觀,已有大小規格之分。”而且,此時的墨“可直接放置硯上研磨,從此研石漸漸消失”。張淑芬:《中國文房四寶全集》第1卷《墨》,北京出版社2007年,第7頁,第21頁。其說當可參。

[19] 湖北孝地區第二期亦工亦農文物考古訓練班:《湖北雲夢睡虎地十一座秦墓發掘簡報》,《文物》1976年第9期,第53頁。據張淑芬說,該墨“顆粒粗糙”,“是以松煙伴以漆、膠製成的松煙墨。此時的墨不成形,未製成锭,不能直接在硯上研磨,必須以研石碾壓後才能使用”。見張淑芬,前引書,第6頁。

[20] 鍾志成:《江陵鳳凰山一六八號漢墓出土一套文書工具》,《文物》1975年第9期,第20頁;湖北省文物考古研究所:《江陵鳳凰山一六八號漢墓》,《考古學報》1993年第4期,第497頁。

[21] 廣州市文物管理委員會等:《西漢南越王墓》,文物出版社1991年,第142頁。

[22] 麥英豪在《神秘的南越王墓——廣州象崗西漢趙眛墓發掘記》一文說:“這些西漢墨丸,其原料是用松煙或動物的煙,其膠合物是植物中的膠還是動物較,尚待化驗。”全紅主編:《麥英豪文集》,文物出版社2018年,第324頁。另,吳小強先生曾向筆者轉述参与該墓发掘的幾位先生所談的情況,“因經歷了二千多年,南越王墓出土的墨丸現只知它含碳”(黃淼章先生語);“當年麥英豪老師用出土墨丸寫字時候,有顏色,但已經沒有膠性了”(何少偉先生語)。謹此向吳小強等先生致謝。

[23] 廣州西漢南越王墓所出墨丸與石硯,見廣州市文物管理委員會等,前引書,圖版七六,1;張淑芬:《中國文房四寶全集》第2卷《硯》,北京出版社2007年,《圖版說明》第1頁。敦煌馬圈灣所出石硯與毛筆,見張淑芬,同書,圖版三,《圖版說明》第2頁。

[24] 引自《文房四譜·筆譜·三之筆勢》,[宋] 蘇易簡等著:《文房四譜(外十七種)》,上海書店出版社2015年,第12頁。

[25]《隋書》卷九《禮儀志四》,第183—184頁、第188頁。

[26] 據丘光明《中國度量衡》,新華出版社1993年,第96頁。

[27] [清]王文誥輯註,孔凡禮點校:《蘇軾詩集》卷八,中華書局1982年,第366頁。

[28] [明]楊慎撰:《升菴集》巻四八,《四庫明人文集叢刊》,上海古籍出版社1993年,第401頁。

[29] 如麝香、丁香等。關於墨中所加輔料種類,可參看賈思勰《齊民要術》卷九所載東漢韋仲將(韋誕)的“合墨法”、蘇易簡《文房四譜·墨譜》所載南朝梁人冀公的《墨法》。分見[後魏]賈思勰原著,繆啟愉校釋:《齊民要術校釋》卷九《筆墨第九十一》,中國農業出版社1998年,第683頁;[宋]蘇易簡著,朱學博整理點校,前引書,第71頁。

[30] [宋]呉子良撰:《林下偶談》巻一,載王雲五主編:《叢書集成初編》,《續釋常談及其他一種》,商務出版社1935年,第9頁。

[31] [宋]普濟輯,朱俊紅點校:《五燈會元》卷二〇《慶元府天童無用淨全禪師》,海南出版社2011年,第1794頁。

[32] 北京大學古文獻研究所:《全宋詩》第58冊,卷三〇六九《劉克莊三七》,北京大學出版社1998年,第36616頁。

[33] [宋]黃庭堅著,[宋]任淵、史容、史季溫注,黃寶華點校:《山谷詩集注》第十五卷,上海古籍出版社2003年,第388頁。

[34] [清]顧嗣立編:《元詩選》三集卷一〇,《四庫全書》集部,總集類,上海古籍出版社1987年影印文淵閣本,第1471冊,第467—268頁。

[35] [清]顧嗣立編:《元詩選》三集卷一一高明《柔克集》,《四庫全書》集部,總集類,上海古籍出版社1987年影印文淵閣本,第1471冊,第498頁。

[36] [宋]呉子良,前引書,第9頁。

[37] 據丘光明等《中國科學技術史:度量衡卷》,科學出版社2001年,第447頁,《中國歷代度量衡量值表》。該表顯示,宋代一升約合702毫升。案:1升=10合。

[38] [宋]蘇軾著,華東師範大學古籍所點校注釋:《仇池筆記》卷上54《看茶啜墨》,宋人筆記小說《東坡志林 仇池筆記》,華東師範大學出版社1983年,第228頁。

[39] [明]李時珍:《本草綱目》卷七《土部·墨》,人民衛生出版社1982年,第446頁。

[40] 《北齊書》卷三三《徐之才傳》,第447頁。

[41] 《北齊校書圖卷》,作者佚名,見中國美術全集編輯委員會編《中國美術全集》繪畫編《原始社會至南北朝繪畫》,人民美術出版社1986年,第170頁,圖104。

[42] [晉]葛洪撰,胡守為校釋:《神仙傳校釋》卷四《班孟》,中華書局2010年,第137頁。

[43] 《梁書》卷三三《劉孝綽傳》,第 481-482頁。

[44] 《南齊書》卷五二《文學傳》,第907頁。

[45] 周振甫:《文心雕龍今譯》,《神思第二十六》,中華書局2013年,第251頁。

[46] [宋]蘇易簡撰、朱學博整理點校,前引書,卷一《筆譜·一之敘事》,第5頁。[清]吴景旭撰《歴代詩話》巻十三《丙集·上之上·淹遲》:“《漢武故事》云:上自作賦,初不留思。相如造文遲,彌時而後成。嘗謂相如曰:‘以吾之速,易子之遲,可乎?’……聞其作賦時,把筆齧之,似魚含毫。故曰:‘相如含筆而腐毫。’”京華出版社1998年,第109頁。

[47] 《晉書》卷五一《束皙傳》,第1428頁。

[48] [晉]陸機:《文賦》,載[梁]蕭統編,[唐]李善注:《文選》第二冊,卷十七《賦壬·論文》,上海古籍出版社1986年,第764頁。

[49] [晉]陸機:《文賦》,載[梁]蕭統編,[唐]李善注:《文選》,第765頁。

[50] 《宋書》卷十一《志序·律曆上》,第206頁。

[51] 《梁書》卷八《昭明太子傳》,第171頁。

[52] 《舊唐書》卷一四九《柳登傳》,第4030頁。

[53] [南朝 陳]姚最撰,王伯敏標點註譯:《續畫品錄·蕭賁》,人民美術出版社2016年,第12頁。

[54] [宋]郭若虛著,俞劍華注釋:《圖畫見聞志》卷一《敘自古規鑒》,江蘇美術出版社2007年,第5頁。

[55] 《說文解字·素部》釋“素”:“白致繒也。”段玉裁註:“繒之白而細者也……鄭註《襍記》曰:‘素,生帛也。’”

[56] [明]湯顯祖撰:《牡丹亭還魂記》,萬曆四十五年刊本,第十四齣《寫真》插圖。此為台北國家圖書館藏本,圖片來自網絡。

[57]《吮筆敲詩圖》,現藏天津市藝術博物館。圖片來自網絡。

[58] 《南史》卷七一《儒林傳· 鄭灼》,第1748頁。

[59] [清]郭慶藩撰,王孝魚點校:《莊子集釋》《雜篇·漁父第三十一》,中華書局1961年,第1026頁。

[60]《後漢書》卷八〇《文苑列傳·趙壹》,第2631頁。

[61]《晉書》卷五五《夏侯湛傳》,第1494頁。

[62] [清]王文誥輯註,孔凡禮點校:《蘇軾詩集》卷一七,中華書局1982年,第905頁。

[63] 北京大學古文獻研究所:《全宋詩》第42冊,卷二二九六《楊萬里二二》,北京大學出版社1998年,第26365—26366頁。

[64] [宋]黃庭堅著,[宋]任淵、史容、史季溫注,黃寶華點校,前引書,第十五卷,第256頁。

[65] [宋]汪藻撰:《浮溪集》巻二九《五言古詩》,《叢書集成新編》第63冊,新文豐出版社2008年,第373頁。

[66] [宋]洪适撰:《盤洲文集》卷七九《樂章二》,《四庫全書》集部,別集類,上海古籍出版社1987年影印文淵閣本,第1158冊,第779頁。

[67] [宋]方岳撰:《秋崖集》,卷一五《詩 七言古體》,《四庫全書》集部,別集類,上海古籍出版社1987年影印文淵閣本,第1182冊,第299頁。

[68] 引自[宋]汪藻《浮溪集》巻二一《銘》,第233頁。

[69] 歐陽代發、王兆鵬編著:《劉克莊詞新釋輯評》,中國書店2001年,第139頁。

[70] 王學雷在《古筆考——漢唐古筆文獻與文物》一書(蘇州大學出版社2013年,上卷,第75—76頁)中,收集有關“茹筆”的資料頗詳,可以參看。

[71] [漢]揚雄撰,[晉]郭璞注:《方言》卷七,中華書局2016年,第91頁。

[72] [清]梁同書:《筆史》,收入王雲五主編:《叢書集成初編》,《文具雅編 筆史》,商務出版社1935年,第7頁。

[73] [清]梁章鉅撰,陳鐵民點校:《浪跡叢談》卷九,見《浪跡叢談 續談 三談》,中華書局1981年,第164頁。

[74] [唐]陸龜䝉撰《哀茹筆工辭》,[宋]蘇易簡撰《文房四譜》(外十七種)卷一《筆譜·五之辭賦》,上海書店出版社2015年,第35-36頁。

[75] [宋]林逋撰:《林和靖集》巻四,《四庫全書》集部,別集類,上海古籍出版社1987年影印文淵閣本,第1086冊,第645頁。

[76] [元]王惲撰:《秋澗集》卷五,《四庫全書》集部,別集類,上海古籍出版社1987年影印文淵閣本,第1200冊,第55頁。

[77] [清]梁同書,前引書,第7頁。

[78] [清]梁章鉅,前引書,第164頁。

[79] 王學雷說,他曾向江浙地區的筆工請教,而筆工們似乎諱言此法,“認為這樣做不太衛生,但在處理一些特殊的筆毫的時候,也會不經意地用到,只是不稱‘茹筆’”。王學雷,前引書,第76頁。按此,則現今仍偶用此法,但不稱“茹筆”之名。

[80] 繆啟愉說:“所謂‘茹’,即指梳去穢毛後,再用口來啮治毫鋒的艱辛勞動。這一道工序,現在由水盆工來完成。”繆啟愉:《思適磋言》,《中國農史》,1983年第4期,第86頁,《卷九<筆墨第九十一>》節。

[81] 韓玉芬:《傳統湖筆製作及其質量控制機制》,《廣西民族大學學報(自然科學版)》,2010年第2期,第40頁。

[82] 何義:《製作湖筆的筆工》,《科學之友(上旬)》,2011年第5期,第19頁。韓玉芬,前引文,第40頁。

选自《墨筆、含毫及其它——古代筆墨書寫雜考》,《簡帛研究二〇二二(春夏卷)》,廣西師範大學出版社,2022年,第408—421頁。