摘要: 在上个世纪80年代,作者对《左传》筮例的“某卦之某卦”用法提出一个新的解释,与传统说法以“之”当作动词,理解为“往”,“某卦之某卦”指筮法得出来的变卦不同,提出了“之”是一般所属虚词,意思相当于白话文的“的”,“某卦之某卦”只是指定第一个卦的某一爻。在2013年,《周易研究》发表了山东大学博士研究生高原女士的文章,对新的筮法说法提出激烈抗议。本文针对高文所提出意见作回答,指出所提意见都围绕古人怎样理解与解释《周易》筮法所遇到的结果,而并不说明筮法本身怎样产出结果。本文又根据新出清华竹简《筮法》提出古代筮法不仅只有一种做法而已。中国先秦时代应该有几种不同的筮法,这些筮法之间不一定完全一致,甚至有的可能彼此矛盾。

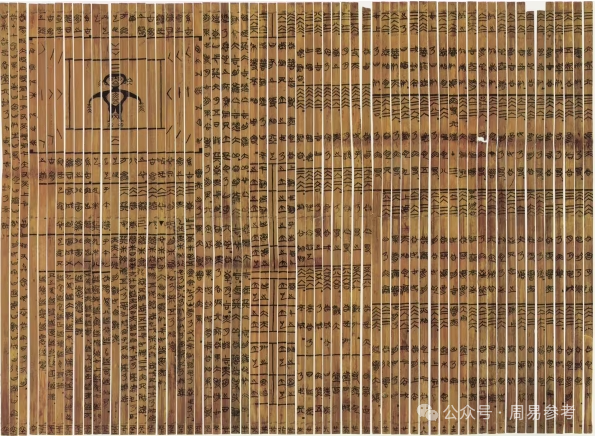

《左传》筮例是否有“之卦”问题脱离不了中国古代所有筮法的问题。在高原女士文章的开头,她说:“从上世纪中叶以来出土的筮数易卦(数字卦)的情况来看,《周易》的原始筮法可能是一个比较麻烦的问题,本文不拟直接探讨”,在文章最后一段还说:“当然,上述包山、葛陵简确实都有一次贞筮得两个卦的例子。那么,这两个卦(筮数易卦)之间是甚么关系呢?应该说这可能是一个比较复杂的疑难问题,本文不拟系统涉及”。这两句话说得一点也不过分,这个问题实在既“麻烦”又“复杂”。与高氏文章差不多同时问世的有《清华大学藏战国竹简(肆)》所收一篇被整理者命名为《筮法》的文献。在“包山、葛陵简”出土之后,清华简《筮法》又是一个非常难得的考古发现,现在针对中国古代筮法一定要仔细考察。然而,至少到现在为止,学术界似乎仍然未能根据这些新的资料对古代筮法得出一个统一的解释,对这个问题恐怕也还不能下一个定论,至少我自己还没有一个定论。虽然如此,受到了这两个进展的启发以后,尽管我还不能对整个古代筮法做出圆满的说明,但还是想冒昧撰写这篇小文重新思考《左传》里的筮例及其对中国古代筮法的意义,也许不无学术价值。

我们知道一直到几十年以前,要讨论中国古代筮法,唯一的文献资料是《系辞传》里所谓《大衍章》。此段文字谓:

大衍之数五十,其用四十有九。分而为二以象两。挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于扐以象闰。五岁再闰,故再扐而后挂。天数五,地数五。五位相得而各有合,天数二十有五,地数三十。凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。《乾》之策二百一十有六,《坤》之策百四十有四,凡三百有六十,当期之日。二篇之策万有一千五百二十,当万物之数也。是故四营而成易,十有八变而成卦。八卦而小成,引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。显道、神德行,是故可与酬酢,可与佑神矣。

“十有八变而成卦”,一“变”乃上文所谓“四营”,三变就成一爻,经过十八变才得出一个六爻之卦。《大衍章》是 《大易》 之经典,从王弼《周易注》到孔颖达《周易正义》,注疏家当然有说,但是都没有提到“变卦”,更不用说利用变卦说说明《左传》里的筮例。唯有朱熹《周易本义》“谓已成六爻而视其爻之变与不变以为动静,则易卦可变而为六十四卦以定吉凶,凡四千九十六卦也”似乎暗示“变卦”。朱子《筮仪》又申之谓:

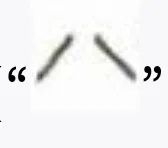

揲三十六策而为老阳,其画为○,所谓重也。……揲三十二策而为少阴,其画为,所谓折也。……揲二十八策,所谓少阳,其画为,所谓单也。……揲二十四策而为老阴,其画为×,所谓交也。

从此以后,用《易》算卦的人,都以为“老阴”和“老阳”为变爻,“少阴”和“少阳”为不变爻,得?占都要考虑“本卦”和“变卦”。这是 《易经》 常识。然而,我们可以不管《大衍章》是不是明确说明“变卦”筮法,更重要的问题是《大衍章》和先秦时代的筮法有甚么关系。由于至少三种原因,我们可以怀疑这种衍数法与古代筮法不一致:

第一,马王堆帛书《周易》没有《大衍章》,可能说明在西汉初年的时候,此文还没有包括在《系辞传》里。

第二,《大衍章》之揲策法只能得出“六”、“七”、“八”、“九”四个数字,而近几十年以来出土数字卦不但包括这四个数字,还包括“一”和“五”,清华战国竹简《筮法》还包括“四”;无论如何,这些数字都与《大衍章》筮法不一致,必须是另外一种筮法所得出的。

第三,《大衍章》筮法似乎与《左传》所载筮例也不一致,至少与《左传》筮例没有必要的关系。

前两个原因是实事,毋庸于此多赘述。第三个原因却比较麻烦,比较复杂,似乎还有需要讨论之余地。

高原女士在《周易研究》上引用《左传》三个筮例来论证中国古代筮法使用了变卦法,即《僖公二十五年》、《庄公二十二年》和《僖公十五年》所载记载。《僖公二十五年》谓:

秦伯师于河上,将纳王。狐偃言于晋侯曰:“求诸侯,莫如勤王。诸侯信之,且大义也。继文之业,而信宣于诸侯,今为可矣。”使卜偃卜之,曰:“吉。遇黄帝战于阪泉之兆。”公曰:“吾不堪也。”对曰:“周礼未改,今之王,古之帝也。”公曰:“筮之!”筮之,遇《大有》䷍之《睽》,䷥曰:“吉。遇‘公用享于天子’之卦也。战克而王飨,吉孰大焉?且是卦也,天为泽以当日,天子降心以逆公,不亦可乎?《大有》去《睽》而复,亦其所也。

正如高原女士所说,“天为泽以当日”的“天”指《大有》卦䷍内卦☰,“泽”指《睽》卦䷥内卦☱,“日”乃是《大有》卦和《睽》卦之外卦☲,这是正统《易》学象征,我当然也不否认。然而,问题是,这是筮法还是释法,也就是说,这是筮者所遇到的结果,还是占者解释那个结果?这段文字说得很清楚,“筮”所遇到的结果,不但是“遇《大有》䷍之《睽》䷥”,并且也是“遇‘公用享于天子’之卦也”。“公用享于天子”乃是《大有》九三爻辞。这是这次“筮”的唯一结果。如果要再延伸(即“且”的意思)解释这个结果的意义,你可以根据两个卦的卦象来解释,但是这不是“筮”的结果,所以也不是筮法。

《庄公二十二年》谓:

陈厉公,蔡出也,故蔡人杀五父而立之。生敬仲。其少也,周史有以《周易》见陈侯者,陈侯使筮之,遇《观》䷓之《否》䷋,曰:“是谓‘观国之光,利用宾于王’。此其代陈有国乎?不在此,其在异国;非此其身,在其子孙。光远而自他有耀者也。《坤》,土也;《巽》,风也;《乾》,天也;风为天;于土上,山也。有山之材,而照之以天光,于是乎居土上,故曰‘观国之光,利用宾于王’。庭实旅百,奉之以玉帛,天地之美具焉,故曰‘利用宾于王’。犹有观焉,故曰其在后乎!风行而著于土,故曰其在异国乎!若在异国,必姜姓也。姜,大岳之后也。山岳则配天。物莫能两大。陈衰,此其昌乎!”

如高原女士所说,“《坤》,土也;《巽》,风也;《乾》,天也”之“坤”是指《观》卦䷓内卦☷、“巽”是指《观》外卦☴、“乾”是指《否》卦䷋外卦☰。“风为天”是说《观》䷓卦之《巽》☴卦变为《乾》☰卦,造成《否》䷋卦。下面说“风行而著于土”也说明《观》卦和《否》卦两个卦象的关系,这也是《易》学的常识,谁都不能误解。然而,与上面分析一样,这不是这次“筮”的结果(筮的结果是“遇《观》䷓之《否》䷋”,也是“是谓‘观国之光,利用宾于王’”),而只是占人从另外一个角度来说明结果的意义。

《僖公十五年》谓:初,晋献公筮嫁伯姬于秦,遇《归妹》䷵之《睽》䷥。史苏占之,曰:“不吉。其繇曰:‘士刲羊,亦无衁也;女承筐,亦无贶也’。西邻责言,不可偿也。《归妹》之《睽》,犹无相也。《震》之《离》,亦《离》之《震》,为雷为火,为嬴败姬。车说其輹,火焚其旗,不利行师,败于宗丘。《归妹》《睽》孤,寇张之弧。姪其从姑,六年其逋,逃归其国,而弃其家,明年其死于高梁之虚。”及惠公在秦,曰:“先君若从史苏之占,吾不及此夫!”韩简侍,曰:“龟、象也,筮、数也。物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数。先君之败德,及可数乎?史苏是占,勿从何益?《诗》曰:‘下民之孼,匪降自天。僔沓背憎,职竞由人。’”

“《震》之《离》,亦《离》之《震》,为雷为火,为嬴败姬”与上面分析相似,可是同中也有异。“‘震’指《归妹》卦䷵外卦☳,“离”指《睽》卦䷥外卦☲,“《震》之《离》”当然可以理解为《震》☳上爻变而为《离》卦☲。然而,“《离》之《震》”不能同样理解,只是说两个卦之间的关系。“为雷为火,为嬴败姬”同样也不仅仅是说《震》卦变为《离》卦,而也是说《离》卦还会毁害《震》卦。“车说其輹”、“火焚其旗”、“不利行师”和“败于宗丘”也许也是说明这个关系。然而,这些话都和《周易》爻辞很像。其实,“车说其輹”显然与《大畜》九二“舆说輹”和《小畜》九三“舆说辐,夫妻反目”相同,“火焚其旗”与《旅》九三“旅焚其次”相同,“不利行师”与《谦》上六“鸣谦,利用行师,征邑国”和另外一些爻辞都相同,“败于宗丘”与《贲》六五“贲于丘园,束帛戋戋,吝终吉”至少在形式上比较相同,可是这些象征与《震》卦和《离》卦之象的关系毕竟都相当勉强。高原女士乃强调下面一句话的重要性:“此筮例中,下面有一句“归妹睽孤,寇张之弧”中的“睽孤,寇张之弧”明显是化用《睽》上九爻的爻辞“睽孤,见豕负涂,载鬼一车,先张之弧,后说之弧,匪寇婚媾……”。这当然不错。然而,她的结论不一定是最终定论,特别是她对我的研究方法的了解并不完全确。她说:

夏先生在列表统计“《左传》引《周易》的实(筮)例”时,只注意到了其引用《归妹》上六爻爻辞的情况,而恰恰遗漏掉了其对“之卦”《睽》上九爻爻辞的引用情况。恐怕夏先生也并非故意遗漏统计,因为《左传》此处的化引确实稍有些隐蔽,其将所化引的《睽》上九爻辞的部分文字“睽孤”与《归妹》卦的卦义融合起来,构成一句,若不认真阅读,真有可能不会引起注意。也应该不会是夏先生已经注意到此处与《周易·睽》上九爻爻辞有一定的相似度,但夏先生不认可是对《睽》上九的引用或化引。因为如果是这种情况,夏先生至少会稍加辨析。然而,夏先生在此未着任何笔墨,看来他确实是漏读了。

我不会否认在我这篇文章里没有遗漏,可是这一处并不是遗漏的,而是我觉得“归妹睽孤,寇张之弧”像上面分析一样,只是延伸说明这次筮例的意义。“寇张之弧”与“车说其輹”、“火焚其旗”、“不利行师”和“败于宗丘”有同等价值,是说明筮的结果,而不是筮的结果本身。筮的结果只是“士刲羊,亦无衁也;女承筐,亦无贶也”。这显然是现传《周易》《归妹》上六“女承筐无实,士刲羊无血”的变形。在《左传》里,“遇《归妹》䷵之《睽》䷥”的意思仅是指《归妹》上六爻。这并不是说遇到这个结果以后就不能利用《归妹》和《睽》两个卦的所有象征来发挥它的意义,只是说这是一个释法,而不是筮法。

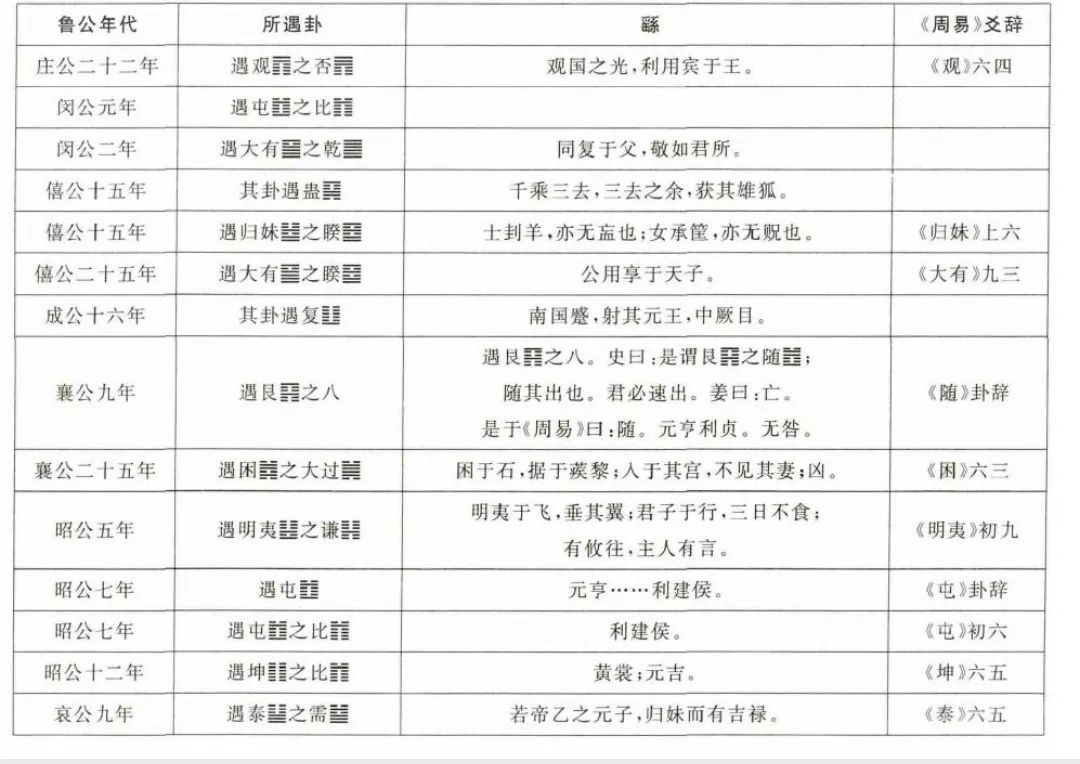

“遇某卦之某卦”是《左传》的常例,筮例当中几乎都像“遇《归妹》䷵之《睽》䷥”那样指出第一个卦的某一爻,如下列表所示:

在《左传》里,还有不少地方不使用卜筮而仍然引用《周易》,引用方法与上列筮例都一样。试看下列两个例子:

知庄子曰:此师殆哉!《周易》有之,在《师》䷆之《临》䷒,曰:“师出以律,否臧,凶。”(《宣公十二年》)

告子展曰:楚子将死矣。不修其政德,而贪昧于诸侯,以逞其愿,欲久,得乎?《周易》有之,在《复》䷗之《颐》䷚,曰,“迷复,凶”,其楚子之谓乎!欲复其愿,而弃其本,复归无所,是谓迷复,能无凶乎?(《襄公二十八年》)

在这两个例子,在《师》䷆卦和《临》䷒卦之间跟《复》䷗和《颐》䷚之间,也都只有一个爻不同,所引用文字也就是那一爻的爻辞:“师出以律,否臧,凶”是《师》初九爻辞、“迷复,凶”是《复》上六爻辞。因为这些地方不是贞筮的记载,而仅仅是引用《周易》作为经典旁证,所以这种引用《周易》的方法和筮法完全没有关系。

更重要的是,有语言学证据证明“某卦之某卦”的“之”字并不是动词,而只能是所属代词,也就是说相当于白话文的“的”。在《昭公二十九年》一段文字里,魏献子和蔡墨辩论龙的存在,蔡墨乃引用《周易》的几句话来证明龙确实存在。

《周易》有之:在《乾》䷀之《姤》䷫,曰“潜龙勿用”;其《同人》䷌曰“见龙在田”;其《大有》䷍曰“飞龙在天”;其《夬》䷪曰“亢龙有悔”,其《坤》䷁曰“见群龙无首,吉”;《坤》之《剥》䷖曰“龙战于野”。若不朝夕见,谁能物之?

“《乾》䷀之《姤》䷫”当然就是上面所述“某卦之某卦”的用法,《乾》䷀和《姤》䷫卦卦画之间只有一个爻不同(即初爻),所引用“潜龙勿用”正好是《乾》卦初九爻辞。这和上面的例子相同。然而,下面的“其《同人》䷌曰‘见龙在田’”等引语乃以“其”来代替“《乾》之”。我们知道在《左传》里,“其”通常用作第三人称所属代词,相当于白话文的“他/它的”,代词功能指“《乾》”,所述功能指“之”。这就证明“某卦之某卦”引法的意思只能是“某卦的某卦”。这种用法与变卦说法不可能有关系。这当然可以说是“显然是有悖于常理的”的外国学者的怪说。然而,在中国传统说法里,也不是没有前例。孔颖达在《春秋左传正义·庄公二十二年》的疏里引用刘炫说:“《观》之《否》者为《观》卦之《否》爻;《屯》之《比》者,《屯》卦之《比》爻,皆不取后卦之义。”至少在《左传》里面,这个读法恐怕不可怀疑。

要探讨中国古代筮法问题,除了《系辞·大衍章》和《左传》筮例以外,现在还有不少战国时代竹简上的筮例和清华简的《筮法》可以参考。譬如,包山楚简含有六组筮例,每一组都包括两个数字卦,见于201、210、229、232、239和245号简。这些卦画还很难说是怎样产生的,到底有甚么筮法意义。包山楚简整理者很诚实地说:“简文中没有卦画的名称,也没有具体的解说,尚不可了解它们原来的含义”。201号简和229号简可以作例:

)、“五”(

)、“五”(  )、“八”(

)、“八”(  )和“九”(

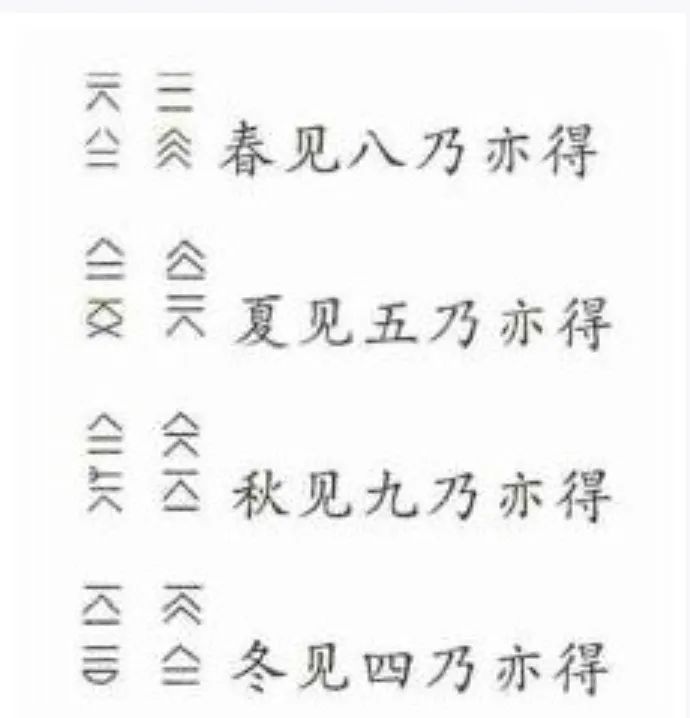

)和“九”(  )四个数字造成的,下面《得》部分四个例子即其证(分别引自简16-17、18-19、20-21和22-23)。

)四个数字造成的,下面《得》部分四个例子即其证(分别引自简16-17、18-19、20-21和22-23)。

巽祟字殇五八乃巫九柆 子四非狂乃缢者(《祟》50号简)

凡肴象八为风为水为言……五象为天为贵人为兵……九象为大战为木为备戒……四之象为地为员为鼓(《爻象》52-58号简)

因此,我们确知“四”、“五”、“八”、“九”是数字,而不是符号。因此“一”和“六”也应该是数字,而不是符号,这也毫无疑问。然而,应该再强调一遍,无论如何,这些数字是《系辞·大衍章》系统所不能造成的。《大衍》系统当然是古代的一个筮法系统(我们现在可以不管它的年代到底多古),可是绝对不是先秦时代唯一的筮法。同样,《大衍章》所暗示的变卦法也应该是一个筮法,可是也不是先秦时代唯一的筮法。

清华简《筮法》还没有发表之前,也许有理由以为《左传》筮例只能按照《系辞·大衍章》的筮法去理解。现在我们知道中国古代并不是这样简单,不但有《大衍》筮法和《筮法》的筮法两种,肯定至少还有《归藏》一类的筮法(可能与《左传·襄公九年》“遇艮䷳之八”一致),并且恐怕还有不少其它的筮法,也许包括上面所述《左传》“某卦之某卦”的筮法。我知道我很多年以前对这个用法提出的解释仅仅是一个推测,还要等待更多考古数据的发现我们才可以对它作最后的判断。然而,问题是考古数据也不一定能够说明这个问题。中国先秦时代如果真的有几种不同的筮法,这些筮法之间不一定完全一致,甚至有的可能彼此矛盾。我们如果一定要找出统一的解释,恐怕这过于勉强,不如实事求是地给每一筮法都找出它自有的特征。

——————————

1970年进入圣母大学(University of Notre Dame),1974年毕业以后,曾在台湾留学三年,随爱新觉罗‧毓鋆学习三玄。回国以后,进入斯坦福大学(Stanford University)东亚语文系,1980年获硕士学位,1983年获博士学位,博士论文题目为“《周易》的编纂”。1985年受聘为芝加哥大学东亚语文系助教授,之后一直在芝加哥大学作教,1997年晋升为顾立雅(Creel)中国古史名誉教授。

研究范围包括:中国上古文化史、古文字学、经学、《周易》。主要著作包括:《西周史料:铜器铭文》、《易经:马王堆帛书易经第一英文翻译》、《孔子之前:中国经典的创造研究》、《温故知新录:商周文化史管见》、《古史异观》等。( 原载于《周易研究》2015年第3期;信息来源:东亚易学 )