内容摘要:本文涉及赵孟頫的两件涉税书信真迹。针对不同的税费减损场景,赵孟頫制定了不同的减税、避税策略,这种策略在不同的视角看来可能是存在法律风险的。元代税费清简,从计税的角度看来,赵孟頫的应税规模有值得多方努力的减税避税空间。

内容摘要:本文涉及赵孟頫的两件涉税书信真迹。针对不同的税费减损场景,赵孟頫制定了不同的减税、避税策略,这种策略在不同的视角看来可能是存在法律风险的。元代税费清简,从计税的角度看来,赵孟頫的应税规模有值得多方努力的减税避税空间。

古代士人以贫为美,往往很多自相和互相的溢“美”之词,比如陆游“力耕岁有一囷米,残俸月无三万钱”,其收入水平在当时算是中上,却自称“三十五年身未死,却为天下最穷人”,结果戏言千遍成“真理”,富民常常被错当成了寒士。赵孟頫“向非亲友赠,蔬食常不饱”“寄书妻孥无一钱”,也是类似情况下成就的著名“寒士”之一。然而真实历史上的赵孟頫,除了官至从一品,还是湖州当地首屈一指的大地主,因为善于经营,“声闻涌溢,达于朝廷”,被程钜夫荐入元廷,其目的就是拯救行将破产的钞法。

当然,由于出仕拖累,局限于农桑和丝织手工业,产业格局偏小,经济之学没有充分发挥,相比于他的那些超级富豪朋友,比上不足比下有余,他要在诗文里自称清贫,也不能算是矫情。赵孟頫的产业与理财问题,拟以专著专考,这里专门谈谈他的个人税务问题。

一、元代江南的秋夏两税

税收是政府财政主要收入形式和来源之一,所谓“税为国本”。元代税法南北有别,北方取丁税、地税,南方则参照亡宋之法,取秋税、夏税,这是正税。

秋税偶有粮钞折取之议,但以取粮为最常见。江南“田地有高低,纳粮底则例有三、二十等,不均匀一般” [1]。

蒙古太宗八年(1236),耶律楚材否定了裂土分封,“定天下赋税,每二户出丝一斤,以给国用;五户出丝一斤,以给诸王功臣汤沐之资。地税,中田每亩二升又半,上田三升,下田二升,水田每亩五升;商税,三十分而一;盐价,银一两四十斤”[2]。

元朝平定江南后,沿用耶律楚材定制[3],但实际实行中又有变化。陈高华等综合绍兴路上虞县和庆元路的记载总结:

每亩的税粮数额是相差悬殊的,从 2、3 升(有些甚至低于 2 升)至 6、7 升不等,其平均数应是每亩 3、4 升左右。南方其他地区,估计相差不会太大。[4]

夏税以秋税为标准按比例折钞,或以木、棉、布、绢、丝、绵等物折输。按成宗元贞二年(1296)标准,秋税 1 石,对应夏税在中统钞 1 到 3 两之间。[5]

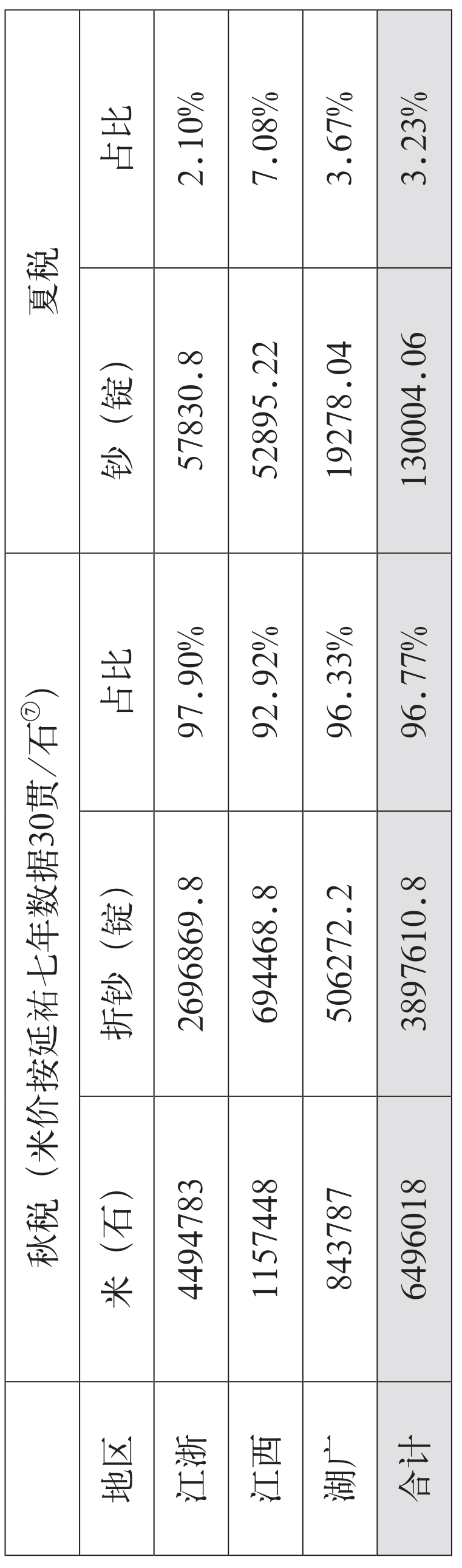

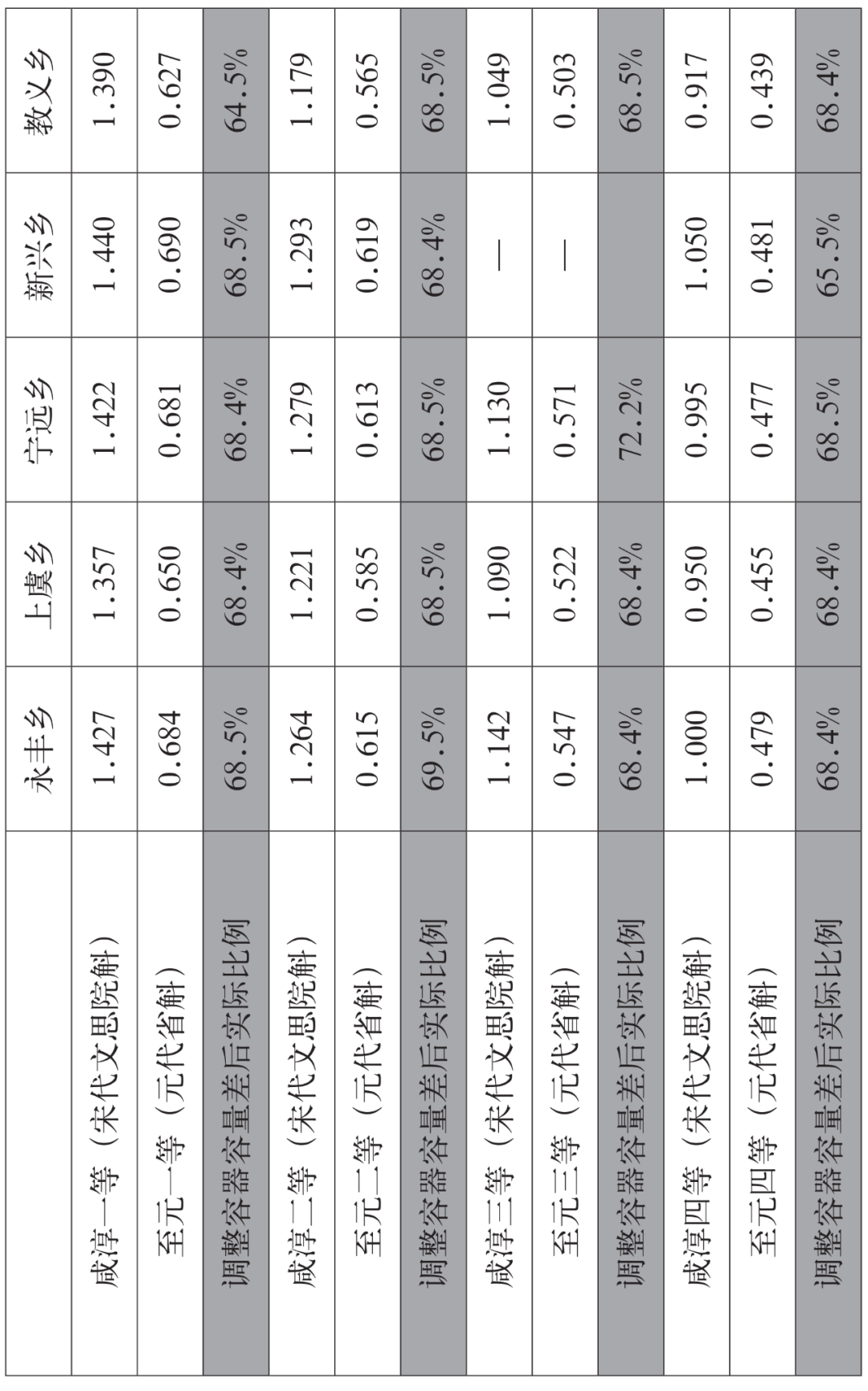

后来中统钞不断贬值,这一标准并未水涨船高,按泰定(1323—1328)、天历(1328—1330)时期总量核算(表 1),秋夏两税实际征收秋税占比约 96.77%,夏税仅 3.23%,几可忽略。

明朝初年的文人叶子奇怀念:“元朝自世祖混一之后,天下治平者六七十年,轻刑薄赋,兵革罕用;生者有养,死者有葬;行旅万里,宿泊如家,诚所谓盛也亦。” [8]

明初朱元璋命令编写的《元史》在总结元代税收政策时评价:

元初,取民未有定制。及世祖立法,一本于宽。其用之也,于宗戚则有岁赐,于凶荒则有赈恤,大率以亲亲爱民为重,而尤惓藐于农桑一事,可谓知理财之本者矣……虽然,前代告缗、借商、经总等制,元皆无之,亦可谓宽矣。其能兼有四海,传及百年者,有以也夫。[9]

“告缗”“借商”“经总”是宋及以前,以国家名义在正税以外巧立名目设立的几种附加税费项目及相应辅助征收、惩罚手段,元代一并取消,朱元璋将这种宽纵与亡国视为因果,推行重税严刑。

万历时期沈德符论岁入危机时与宋、元作比,认为“前元取民最轻,固不足法”[10];范濂也认为“元入中国……赋虽轻,不足法也”[11];于慎行认为元朝大量富豪出现是因为“政令疏阔,赋税宽简,其民止输地税,他无征发”[12]。

明末首辅大臣朱国桢称:“又其时赋税甚轻,徭役极省,侈汰狂惑,酿成臃肿之势,于是群盗叠起,几遍天下”[13],大意是说元朝赋税轻,徭役更少,所以很多人有钱,又闲着没事,稍不如意就起来造反。

当然,明中后期的人普遍站在反元立场如此评论,与真实的元末社会矛盾相去甚远,但无论思元、反元,都一致认为元朝赋税很轻。

据《元史》:“至元十九年,用姚元之请,命江南税粮依宋旧例……其输米者,止用宋斗斛,盖以宋一石当今七斗故也。”[14]平定江南后不用元代制定的大斛,而沿用宋代小斛定例,其意就是减轻赋税。故地方上有“世祖皇帝悯念越民旧赋之重,岁纳秋粮,以十分为率,永蠲三分,德之至渥万民感赖”[15]的记载。

以实际案例相较而言,元代越地秋税上虞县西北五乡即为最高的 6、7 升,较之南宋也有 30% 以上的下降,如表 2。

从宏观统计看,“前元取民最轻”,元代税率“永蠲三分”大幅降低也是成立的。元灭南宋,“版籍散亡”,以致“科拨税粮,无所根据”,于是路总管府便“呼旧吏”根据残存的一些赋税资料“照依各县时估不等,纽折税粮数目,申奉省降科则,遂为定制”,“乡胥人等,科粮之际,乘间徇私,窜易飞走,颇为民害” [18]。表 2中,调整容器容量差后,元代田赋按“面积税率”计算,实际普遍在宋代 68.4%~68.5% 之间。

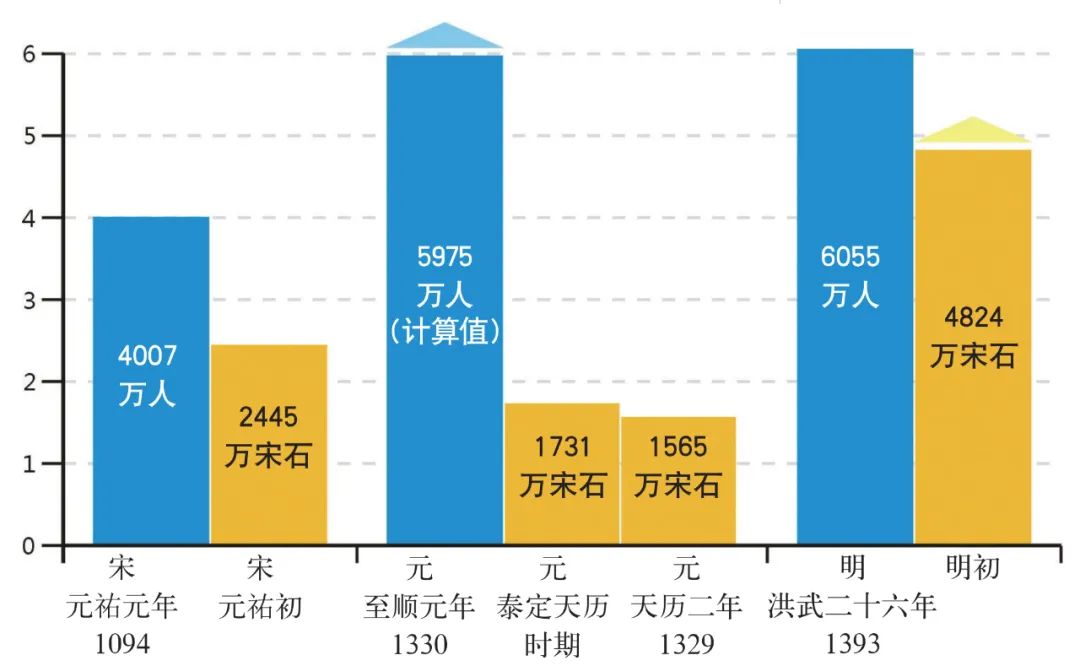

宋、明收税项目和方式比元代更多,仅以正税项目比较:苏辙统计元祐(1086—1094) 初 期 税 粮, 其 中“ 谷 以 石 计 者24450000”[19];元代泰定、天历时期“天下岁入粮数,总计 12114708 石” [20],天历二年(1329)“会赋入之数……10960053石” [21];明代苏、松、浙江尤重,宣德末,仅苏州一地就达到“7900000 石,民困极矣” [22],明初夏秋二税合计麦 470 万石,米 2470 万石[23],按“小麦则减直十之二”,合计 2846 万石。

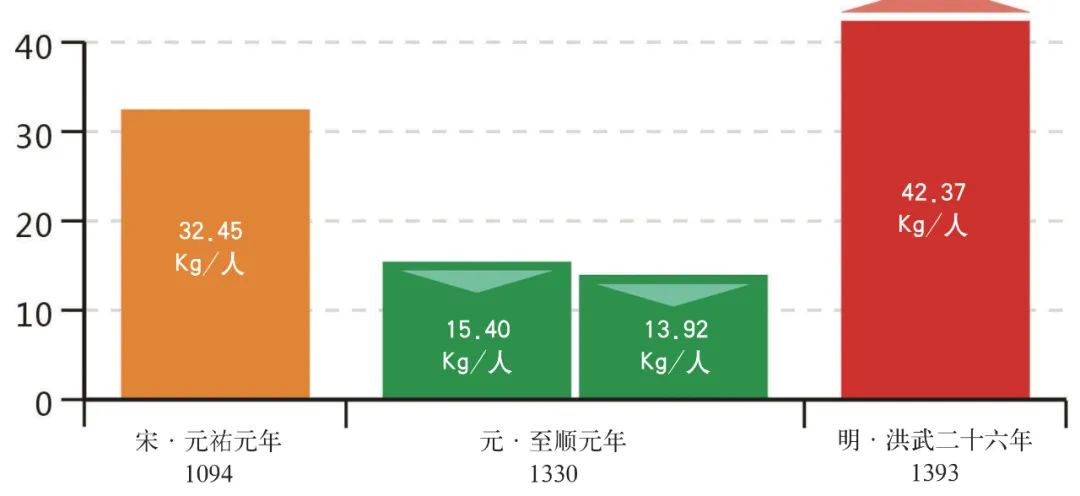

宋代 1 石以米计 53.18kg,折元代 0.7石、明代 0.59 石 [24];则元代天下岁入粮数折为 1731 万宋石和 1565 万石,约为宋朝的 70.8% 和 64%;明代天下岁入粮数折为4824 万宋石,是宋朝的 1.97 倍,是元朝的 2.79 倍和 3.08 倍(图 1)。

如果仅计算原北宋地区,元代应扣除辽阳、云南、甘肃全部 41 万石,暂时忽略腹里 2271449 石中无法计算的燕云十六州部分,岁入总计折 16720481 宋石,约为宋朝的 68.4%,天历二年还要更低。

而宋、元农业生产水平的比较研究普遍表明,元代粮食产量较之宋代有 10% ~30% 左右的上升[25],一降一升,改“亩积税率”为“产量税率”计算,元代实际秋税只有宋朝的 53%~62% 左右。

由于人口增长,元代人均田赋更低。北宋苏辙记载对应元祐元年(1094)应税人口 40072606 人计算[26],北宋后期人均田赋折 32.45kg;元代按至顺元年(1330)应税人口 59746434 人计算[27],人均田赋折15.40kg 和 13.92kg,约为宋朝的 47.5%和 42.91%;明初洪武二十六年(1393)应税 人 口 60545812 人 计 算[28], 人 均 田 赋 折42.37kg,是宋朝的 1.3 倍,是元朝的 2.75倍和 3.04 倍(图 2)。

图 2 ˉ 宋元明田赋痛苦指数

另有救荒赈恤,鼓励拓土开荒,往往又有税务减免,亦优于宋、明。

二、赵孟頫的涉税作品

赵孟頫考试注官、应诏入仕,都与财税相关,更重要的,其主业包含农、工、商,涉及农业的税粮、丝绸的科差、货物贩运的商税、市舶,额外有山场课、池塘课等。赵孟頫处理税务事项,今天能看到的作品实物文献还有两条。

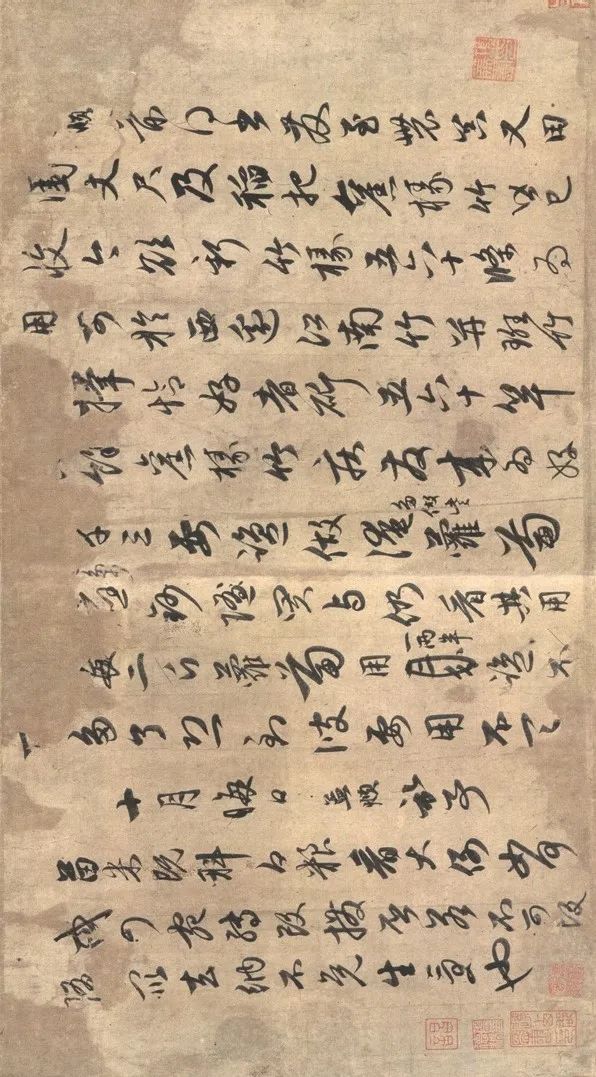

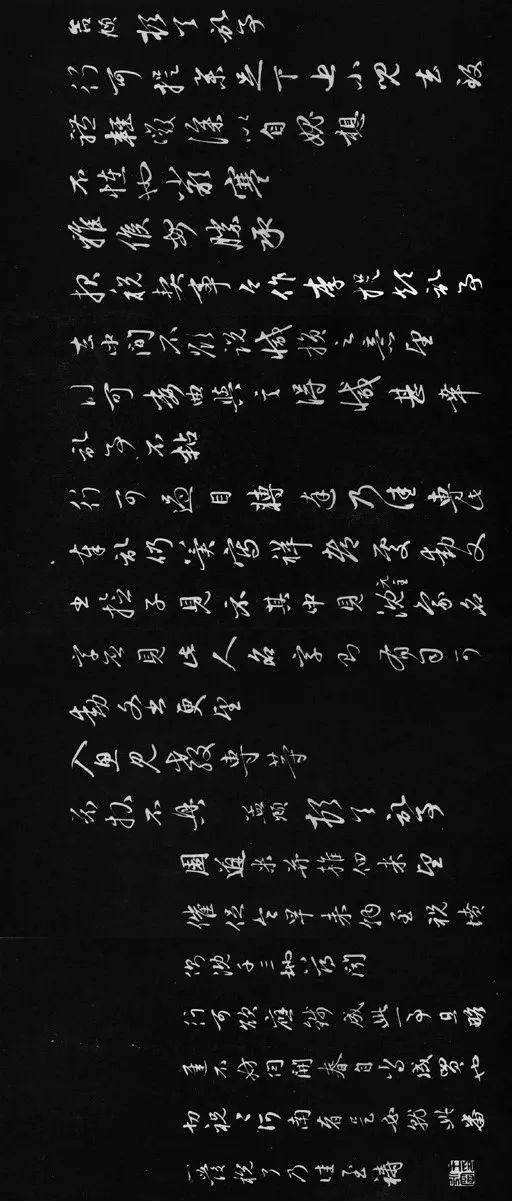

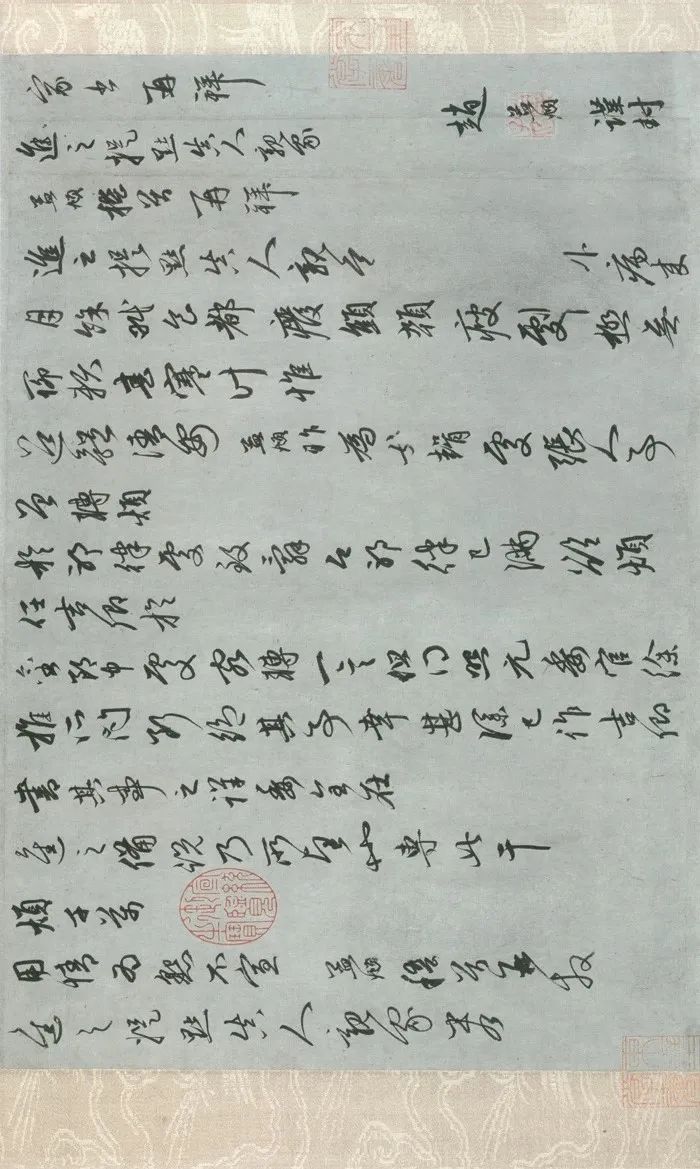

(一)北京故宫博物院藏《农器帖》(图 3)

释文:“孟頫前得书,发至农器、又田围丈尺、及稻把、旧椽竹皆已收。今欲新竹椽五六十条为用,可于西边江南竹并斑竹□,择恰好者斫五六十竿,  余旧椽竹疾发来为好。

余旧椽竹疾发来为好。  千三要盐淹萝葡【多做些】,

千三要盐淹萝葡【多做些】,  应钞【□□多少】 随买与,仍看其用

应钞【□□多少】 随买与,仍看其用  ,每二斤萝葡用三分一两半盐,不可多了,恐到彼要用。不具。十月晦日,孟頫记事。苗米既科,白粮看大例如何,或可宛转改拨否?若不可改,随众去纳,不免生受也。”

,每二斤萝葡用三分一两半盐,不可多了,恐到彼要用。不具。十月晦日,孟頫记事。苗米既科,白粮看大例如何,或可宛转改拨否?若不可改,随众去纳,不免生受也。”

此帖著录于陈继儒《太平清话》卷三。与至大四年(1311)致孙行可《种松帖》(图4)、皇庆元年(1312)致中峰和尚《得旨暂还帖》(图 5)笔法最近,收笔出锋长而尖利。此帖应为皇庆元年返乡为先人立碑时期所作,顺便做些腌萝卜(萝葡)带回大都。

请横屏观赏

图 4 ˉ 致孙行可《种松帖》ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 吉林省博物馆藏

图 5 ˉ 致中峰和尚《得旨暂还帖》ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 日本静嘉堂文库藏

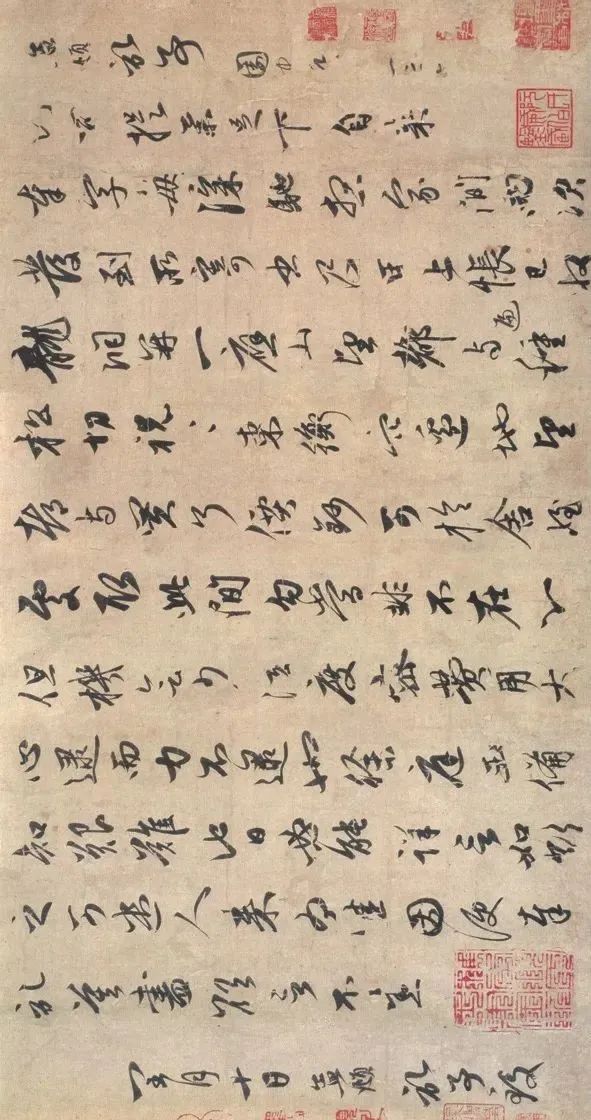

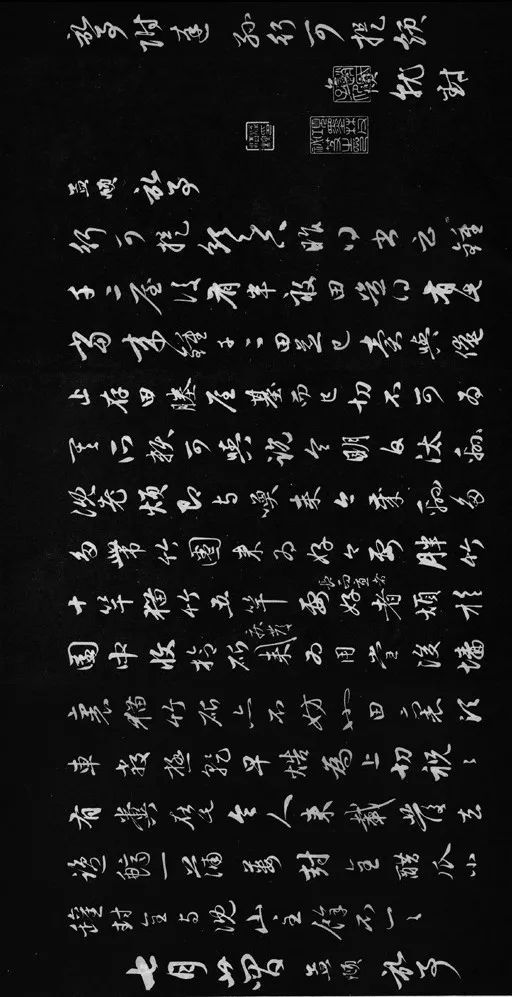

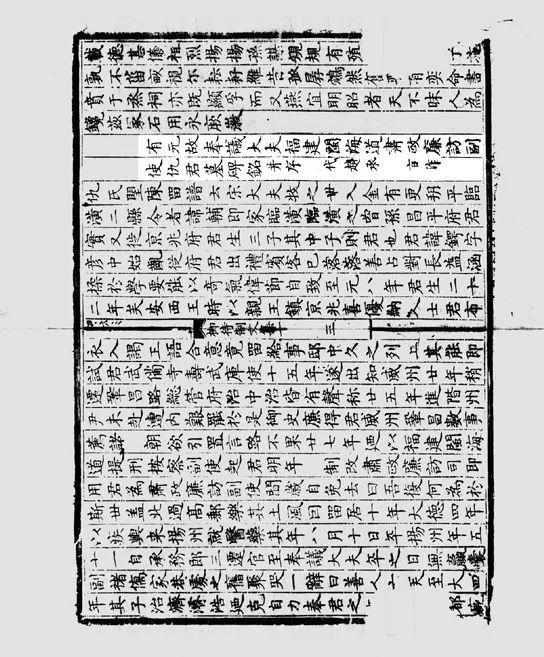

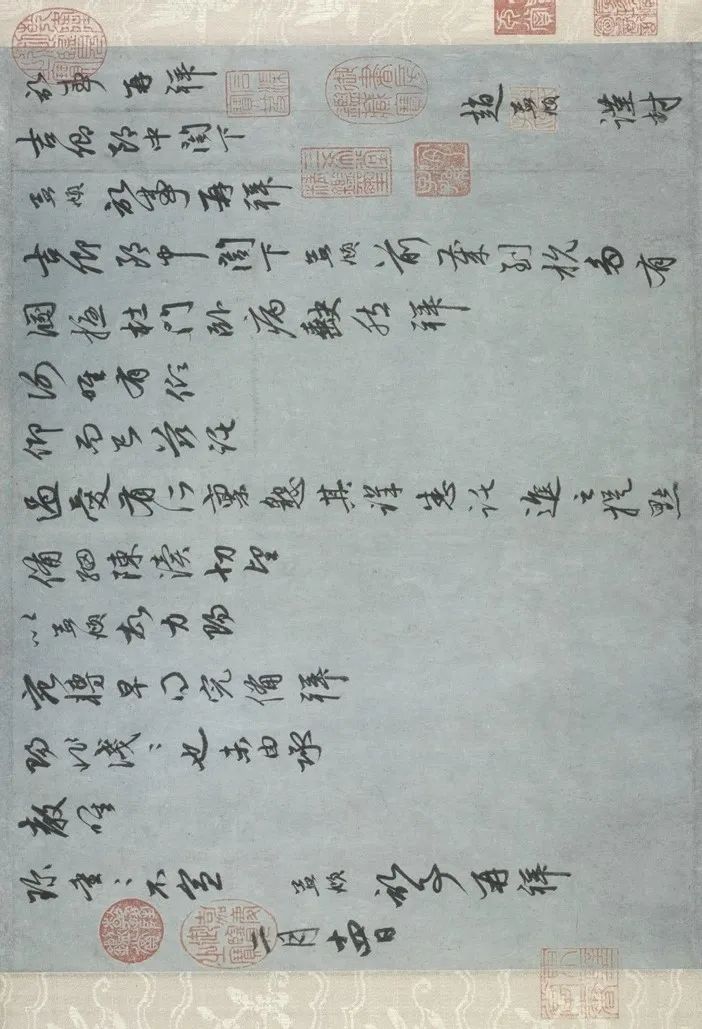

(二)《三希堂法帖》卷二十一,致孙行可《报税契事帖》(图 6)

图 6 ˉ 致孙行可《报税契事帖》ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 三希堂法帖

释文:孟頫顿首记事。行可提举足下。近小儿去,致礼轻微,深以自愧,想不怪也。严寒,雅候安胜。承报税契事,今作李提领记事去中间,不欲说减损之意,望行可委曲与言,得减甚幸。记事不粘,行可过目转达乃佳,专此奉记,仍冀写祥。都处动又书捻子见示,其中见沈元主家名字否?见此人名字,则有司可动文书,更望入思见教,专等示报,不具。孟頫顿首记事。囷道米并杂佃米望催促,令早来纳,至祝。坟侧沈千三地,薄闻行可欲应钱成此一事,且略迟不妨,伺开春自当成买也,切祝,切祝!河南者是必就此番一发税了乃佳,至祷。

按书法风格,此帖约在延祐末到至治间,札中事务繁杂,涉及家乡人、事极多,更应是在家乡所写。

富民减税、避税、偷税、漏税,一般在田亩隐额、纳税标准、附加税费等方面做文章,两份文献,在三个方面均有涉及。

三、田产隐额与虚增

《报税契事帖》称:“承报税契事,今作李提领记事去中间,不欲说减损之意,望行可委曲与言,得减甚幸。”大意是说,赵孟頫安排李晋卿做中间人,不直接谈减税,而由孙行可出面游说,争取达成减税效果。文人谈减税,有如“七步诗”一样含蓄,写兄弟,但不能提及兄弟二字。

报税减税,事务琐碎,又或有营私舞弊之事,亲自出面有失身份,所以需要有中间人和办事人,既可作为事发后推卸责任,也可为出师不利留下转圜余地。由此亦可理解早年赵孟頫“馆于沈文辉” [29]时,除“钱粮文簿”等内务以外的工作内容。

对于晚年赵孟頫报税核税有较大影响的事件,首推延祐元年的土地普查,史称“延祐经理”。

章闾上言称富民通过瞒报、虚报土地性质的方式避税、偷税[30],建议查核土地田亩数额与理算租税钱粮,并对隐漏田产追征租赋,获得采纳。[31]到了执行层面,土地普查演变成虚报政绩的竞赛,以无为有,妄增亩数,而富民阶层却因贿赂官吏隐瞒田产,负担大多转嫁到贫民肩上,“其弊反有甚于前者” [32],激起民变。[33]土地普查仅仅实施了一年多即宣告失败,章闾伏法,普查新增的税项又以“诏免”和“止科其半”的方式予以修正。[34]

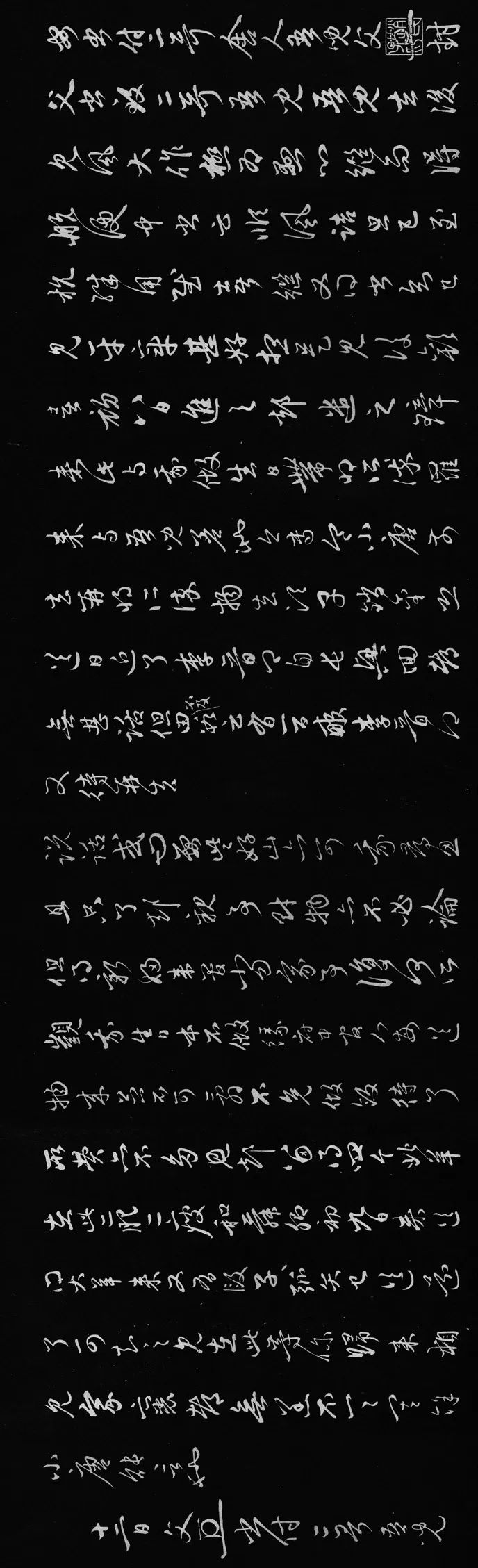

从赵孟頫给孙行可下达的任务目标看,“望行可委曲与言,得减甚幸”并非志在必得,应该不是出于有法可依、理直气壮的正当理由,也完全没有《半亩田帖》(图7)合同争议中的斤斤计较。

图 7 ˉ 致孙行可《半亩田帖》ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 三希堂法帖

从书写风格看,《报税契事帖》用笔枯瘦,当在延祐末到至治间。赵孟頫富民兼作高官,并且在《生日帖》(图 8)中还是被“府中官人”讨好的对象,被人无中生有、虚增亩额的可能性较小,《报税契事帖》应与“延祐经理”关系不大,倒是隐瞒田产、以熟为荒的可能性未必没有。

图 8 ˉ 致赵雍《生日帖》ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 三希堂法帖

四、赵孟頫的减税活动

表 2 也 有 多 处 税 率 调 升 调 降 后 与 平均数差别较大的,元、宋比例为 64.5%、65.5%、69.5%、72.2%。这说明正税的核定是有弹性的。

赵孟頫在德清、吴兴等地广有良田、垦区、山地、湖池,业务分属多地,灾异调顺、田亩肥瘠,各有千秋,税务核算口径不同,税额出入很大,这就必然有很多办税业务和减免改拨机会。致孙行可《报税契事帖》正是在这样的背景下所写。

元代在整个中国历史上都是赋税最低的时期,这就使得额度较少的生产者减税利益并不明显。

仅以单纯粮食生产计税,按江南每亩较低的平均佃租只有 0.58 石[35],按每亩6 升高估征收,佃收后的秋税税率也仅为10.3%(按亩产量计算则为 5.15%)。粮价按延祐七年 30 两 / 石[36],田亩按中小型地主 1000 亩计算,取佃租 580 石合中统钞 348 锭,秋税 60 石合中统钞 36 锭;夏税每石按 3 两高估,60 石夏税 180 两合 3.6锭;秋夏两税总计 39.6 锭,即 66 石。

如果 1000 亩中的一半即 500 亩减半核税,总减税额高估不过 16.5 石,合中统钞不过区区 9.9 锭而已,赵孟頫、李晋卿、孙行可、办税胥吏四方该如何分配呢?值不值得专门写信多方请托呢?

《至正直记》记录了一个“松雪爱钱”的故事:

一日,有二白莲道者造门求字。门子报曰:“两居士在门前求见相公。”松雪怒曰:“什么居士?香山居士、东坡居士邪?个样吃素食的风头巾,什么也称居士!”管夫人闻之,自内而出,曰:“相公不要恁地焦躁,有钱买得物事吃。”松雪犹愀然不乐。少顷,二道者入谒罢,袖携出钞十锭,曰:“送相公作润笔之资。有庵记,是年教授所作,求相公书。”松雪大呼曰:“将茶来与居士吃!”即欢笑逾时而去。盖松雪公入国朝后,田产颇废,家事甚贫,所以往往有人馈送钱米肴核,必作字答之。人以是多得书,然亦未尝以他事求钱耳。[37]

这个故事来源于赵孟頫的门人叶森,记录者孔齐,孔齐之父孔文升从戴表元学,赵孟頫大德三年(1299)曾为孔氏族谱作序,即《阙里谱系序》,收录在《松雪斋文集》卷六。至正十七年(1357)八月,孔齐与“钱塘老儒叶森”数度相会时所闻所记,有一定的可信度。

白莲宗带有“邪教”性质,尤其与赵孟頫所信奉的禅宗不容,所以“怒曰”一段是正常反应。白莲宗与白云宗性质类似,白云宗有如湖州妙严寺,其记为牟巘所撰,故事里的“年教授”疑即牟巘,“年”字为误刻,而“教授”只是尊称。

从《云烟过眼录》“胡存斋咏所藏”条看,大德十一年(1307),叶森已经开始收藏生涯,并备注《云烟过眼录》,松雪爱钱故事中管夫人在世、且在江南,由以上几个条件推算,故事应该发生在大德至大间。不考虑灾疫时期米价,以大德七年和至大四年每石 20~25 两计算,中统钞 10 锭合米 20~25 石。

当然,写字收钱,肯定是不会缴税的了,如果仿照今天流行的调侃方式,可以设定一个以“頫”为名的收入计量单位。

按日书万字,每小时 1000 字为 1“頫”计算,“庵记”假设为一幅 800 字的《湖州妙严寺记》,0.8“頫”换钞 10 锭、换米 20~25 石,相当于他大德七年(1303)时一个月的俸禄,相当于大德八年(1304)一个下户家庭聘财水平,相当于一个 10口之家半年口粮,应该是一个相当大的数额了。

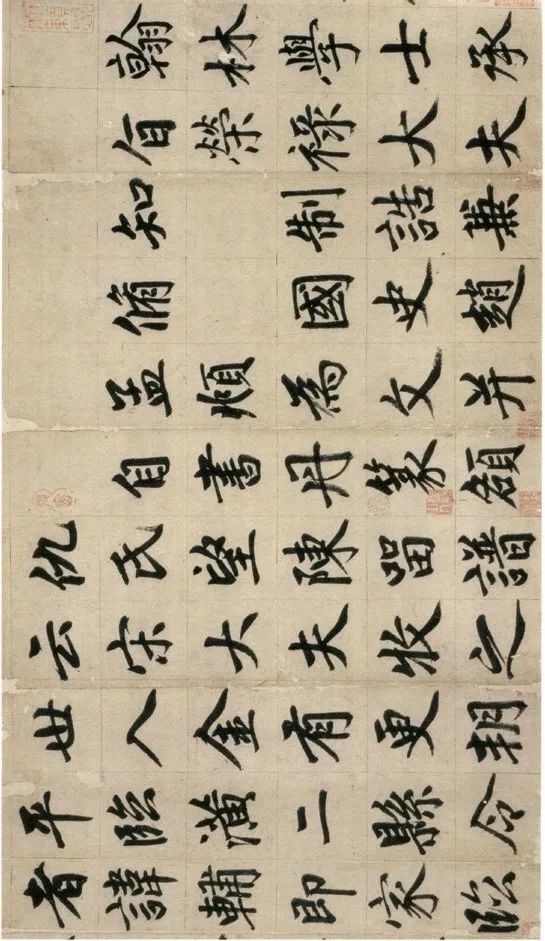

按程民生《宋代物价研究》统计,为人撰写文章、墓志的润笔一般高于书写,如宋徽宗时孙觌“每为人作墓碑,得润笔甚富,所以家益丰” 。整理文集,赵孟頫撰写墓志、碑铭、记等明显偏少,存世赵孟頫书碑中大量将润笔机会让给牟巘、杨载、任士林、笑隐欣、柳贯等人。例如《仇鄂墓志铭》,虽然写作“孟頫为文并自书丹篆额”(图 9),但文章实际为柳贯代作(图10),赵孟頫只是书写。

图 9 ˉ 仇鄂墓志铭 ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 日本永青文库藏

图 10 ˉ 柳待制文集 ˉ 柳贯 ˉ 元 ˉ 国家图书馆藏浦江学官元至正十年黑口本

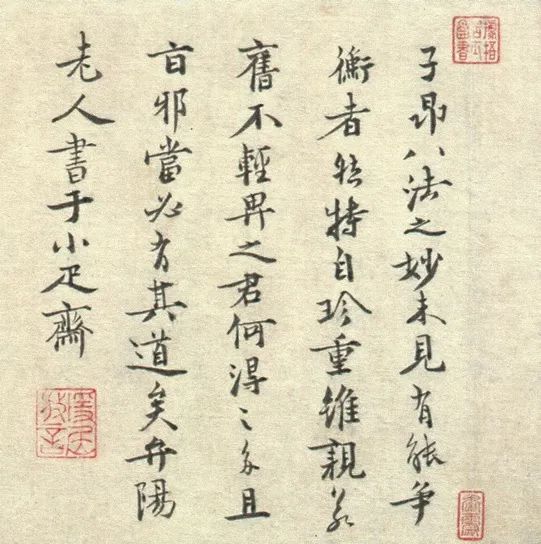

从这个角度看,赵孟頫虽然花销庞大,但实际并不真正缺钱,撰文可为他人替代,能让就让写得少;书写不可替代,就写得多些;但不能白写则是原则和“职业道德”问题,你写字不收钱,靠写字谋生的人就会减少或失去收入还要受到指责,所以叶森有评:“人以是多得书,然亦未尝以他事求钱耳。”周密在题跋赵孟頫《雪赋》时也说:“子昂八法之妙,未见有能争衡者,然特自珍重,虽亲若旧,不轻畀之”(图11),“畀”意思是“给予”,即使亲旧,也不轻易白送。卖与送的处理方式不同,得出多与少的感受,与叶森故事中的说法其实是吻合的。

图 11 ˉ 跋赵孟頫书(《雪赋》卷后)ˉ 行书 ˉ 周密 ˉ 元 ˉ 山东省博物馆藏

书信一封200字,0.2“頫”, 值5到6石米。出于礼节,一般一件事情涉事多方都会修书,如至治二年(1322)正月十四日[38],赵孟頫有两件书信,分别是《病来月余帖》(图 12)和《前岁到杭帖》(图13),现藏故宫博物院。赵孟頫给亲家崔晋写信,为女婿谋事,托崔晋帮忙。赵孟頫还另外托了一个人叫任吉卿。至于事情的“原委”,也就是具体因由和情况,大约赵孟頫与崔晋都很清楚,所以信中并未描述,任吉卿那里也让崔晋“细陈”,因此分别给崔晋和任吉卿各写了一封信。

图 12 ˉ 致崔晋《病来月余帖》ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 故宫博物院藏

图 13 ˉ 致任吉卿《前岁到杭帖》ˉ 赵孟頫 ˉ 元 ˉ 故宫博物院藏

为了减免1000亩田赋的1/4约 0.6“頫”16.5 石税粮,写了一封甚至不止一封价值0.2“頫”的书信寄出去,怎么想都不合算。

1000 亩田的年佃租平估 580 石,值 20~23“頫”,将近 1 天 1 夜,夏秋两税高估总额 66 石,不到 2.5“頫”,减免只能在这个额度里占一个比例,按半田减半征计算不过 0.6“頫”。显然,赵孟頫在单个税区内的实际田产肯定应该有一个值得为之写信、多方奔走改拨的数量,多个税区内的田产总量又应更高。

五、附加税费的减免

赋税大幅降低,也是元代官员“俸薄”的原因之一,加上“钞虚”,导致“松雪公入国朝后,田产颇废,家事甚贫”,因仕致“贫”,这就使得元代士人更愿意从商而“不乐仕进”。而官员因为“钞虚俸薄,若不渔取,何以自赡”[39];行政费用方面,元廷应对也很滞后,如赵孟頫初为兵部郎中时,使客饮食之费,几乎十倍于前,“吏无以供给,强取于民”[40]。基层经费与俸禄不足,又引起另一方面问题,即各种巧立名目的附加税费问题,可见《农器帖》:

苗米既科,白粮看大例如何,或可宛转改拨否?若不可改,随众去纳,不免生受也。

《农器帖》反映的是正税以外的额外费用问题,今天看来用语比较生涩,需作解读。

“苗米”一词宋代文献常见,是专有名词,即漕运上缴的官粮,如宋代梁克家的《淳熙三山志》卷第十七财赋类:“秋税苗米,十二县总催……”,等等。

“科”即征税的意思,帖中落款时间为“十月三十日”,这个时间正是元代规定的税粮“结揽”与官司交接的初限, [41] 秋粮早已入仓。这里“既”字表示完成时态。显然,接下来要谈的是“苗米”以外的附加税费问题。

“白粮”,明清时期在江南五府所征课供宫廷和京师官员用的额外漕粮称为白粮,是一种田赋附加,元代正式文献未见如此提法,但民间很可能已经开始使用,应即附加税费。

“大例”意思是通则、通例,出自《晋书·刘颂传》,元代文献多称为“分例”而不称“大例”。历朝历代,正税以外都有很多附加税、费,如“鼠耗”“脚钱(运输费用)”等都称为“分例”,各地具体情况不同,地方办税官吏往往巧立名目,额外多收,中饱私囊。国家层面的“告缗”“借商”“经总”没有了,地方附加仍然是有的,同一套史料里面客观地反映了这种博弈,有朝议:

杭、苏、嘉兴三路办课官吏,额外多取分例,今后月给食钱,或数外多取者罪之。[42]

刑法中也专门规定:

诸办课官所掌应税之物,并三十分中取一,辄冒估直,多收税钱,别立名色,巧取分例,及不应收税而收税者,各以其罪罪之,廉访司常加体察。[44]

“生受”,指辛苦、受苦、难为等,引申为一种口头道谢,如辛苦您了、让您费心了、让您为难了等。

连起来看,《农器帖》中的这段话,大意是说:正税已经征过了,附加税费要仔细分辨真假,是否有“不应收税而收税者”,是否可以减下来,若不可改,其实也没多少,大家该怎么交就怎么交。让你多费心了。

额外附加受正税多寡比例影响,相对于正税来说,绝对数额更小,同样只有大利驱使之下才会动额外再减的心思,所以这里赵孟頫没有像《报税契事帖》中的正税一样,又是中间人、又是委屈与言地努力争取,只要核对一下规定,看看大家都是怎么交的就怎么交,不多交就行。

结语

总的来说,元代税赋清简,造就了大量富民。赵孟頫占田较多,税额巨大,值得做,也做了减税、避税的努力。报减税契,赵孟頫一般不会亲自出面,而是通过中间人办理相关事务。

以操作实务中随意释法的角度看,继任官员否认前任税收优惠,这种减税、避税行为很容易被视为偷税、漏税。

在地方官员巧立名目的附加税费方面,虽然努力争取,如果大家都交,也不愿意出头,但要求办事人员不能被人蒙蔽而吃亏,不能交“不应收税而收税者”。

注释:

[1] 《元典章》卷二十四《户部十·科添二分税粮》,陈高华等点校,中华书局、天津古籍出版社,2011,第 950 页。

[2] 《元史》卷一百四十六《耶律楚材传》。

[3] 范濂:《云间据目抄》卷四,载《丛书集成三编》第 83 册,台北新文丰出版公司,1997,第 404 页。

[4] 陈高华、史卫民:《中国经济通史·元代经济卷》,经济日报出版社,2000,第 554 页。

[5] 《元史》卷九十三《食货一》“税粮”:“粮一石或输钞三贯、二贯、一贯,或一贯五百文、一贯七百文。输三贯者,若江浙省婺州等路、江西省龙兴等路是已。输二贯者,若福建省泉州等五路是已。输一贯五百文者,若江浙省绍兴路、福建省漳州等五路是已。皆因其地利之宜,人民之众,酌其中数而取之。其折输之物,各随时估之高下以为直,独湖广则异于是。”

[6] 《元史》卷九十三《食货一》“天下岁入粮数”。元代纸币,1 锭 =50 贯或两,1 贯 =1000 钱或文。

[7] 王世点等:《秘书监志》卷二“禄秩”,台湾文海出版社影印抄本。

[8] 叶子奇:《草木子》卷三上,载《元明史料笔记丛刊》第二册,中华书局,1959,第 47 页。

[9] 《元史》卷九十三《食货一》。

[10] 沈德符:《万历野获编》补遗卷二《户部》“岁入”,载《元明史料笔记丛刊》第五册,中华书局,1959,第 849 页。

[11] 范濂:《云间据目抄》卷四,第 404 页。

[12] 于慎行:《谷山笔尘》卷十二“赋币”条,两江总督采进本。

[13] 谈迁:《国榷》卷一“元顺帝至正二十三年二月癸酉”条,中华书局,1958,第 300 页。

[14] 《元史》卷九十三《食货一》“税粮”。

[15] 陈恬:《上虞县五乡水利本末·元佃湖田》,国家图书馆藏清康熙刻本。

[16] 根据国家图书馆藏清康熙刻本陈恬《上虞县五乡水利本末·征粮等则》重新制表。

[17] 吴慧:《中国历代粮食亩产研究》,农业出版社,1985,第 166 页。

[18] 据陈高华、史卫民:《中国经济通史·元代经济卷》整理。

[19] 苏辙:《栾城集·后集》卷十五《元祐会计录叙·收支叙》,《四部丛刊》据上海涵芬楼影印明蜀府活字本。

[20] 《元史》卷九十三《食货一》“税粮”。

[21] 《元史》卷三十三《文宗二》。

[22] 《明史》卷七十八《食货二》“赋役”。

[23] 同上书:“嘉靖二年,御史黎贯言:‘国初夏秋二税,麦四百七十余万石,今少九万;米二千四百七十余万石,今少二百五十余万’。”

[24] 丘光明:《中国历代度量衡考》,科学出版社,1992,第263 页。宋石相当于今天 58500 毫升(米 53.18 千克),元石相当于现在 83570 毫升(米 75.97 千克),明石相当于今天 98742 毫升(米 89.76 千克)。

[25] 余也非:《中国历代粮食平均亩产量考略》,《重庆师范大学学报:哲学社会科学版》1980 年第 3 期;陈贤春:《元代粮食亩产探析》,《历史研究》1995 年第4 期;等等。

[26] 《宋史》卷七十八《地理一》:“元祐元年,户一千七百九十五万七千九十二,口四千七万二千六百六。”

[27] 《元史》卷五十八《地理一》:“十三年,平宋,全有版图。二十七年,又籍之,得户一千一百八十四万八百有奇。于是南北之户总书于策者,一千三百一十九万六千二百有六,口五千八百八十三万四千七百一十有一,而山泽溪洞之民不与焉……文宗至顺元年,户部钱粮户数一千三百四十万六百九十九,视前又增二十万有奇。”按户均人口不变计算,至顺元年人口≈13400699×58834711/13196206=59746434人。这一数据被元史学界认为严重偏低,2007 年《殷都学刊》李莎《近三十年来元代人口研究综述》总结各家研究,元代峰值人口估算从 8000 万到 1 亿不等,不同时期人口,1290 年约7530 万人,1330 年约 8478.3 万人,本处计算按不利原则取低。

[28] 《明史》卷七十七《食货一》:“洪武二十六年,天下户一千六十五万二千八百七十,口六千五十四万五千八百十二。”

[29] 韩浚、张应武等:《万历嘉定县志》,台湾学生书局影印,1987,第 856 页。

[30] 《元史》卷九十三《食货一》“经理”:“经理大事,世祖已尝行之,但其间欺隐尚多,未能尽实。以熟田为荒地者有之,惧差而析户者有之,富民买贫民田而仍其旧名输税者亦有之。由是岁入不增,小民告病。若行经理之法,俾有田之家,及各位下、寺观、学校、财赋等田,一切从实自首,庶几税入无隐,差徭亦均。”

[31] 《元史》卷九十三《食货一》“经理”:“其法先期揭榜示民,限四十日,以其家所有田,自实于官。或以熟为荒,以田为荡,或隐占逃亡之产,或盗官田为民田,指民田为官田,及僧道以田作弊者,并许诸人首告。十亩以下,其田主及管干佃户皆杖七十七。二十亩以下,加一等。一百亩以下,一百七;以上,流窜北边,所隐田没官。郡县正官不为查勘,致有脱漏者,量事论罪,重者除名。此其大略也。”

[32] 《元史》卷九十三《食货一》“经理”:“以无为有,虚具于籍者,往往有之。于是人不聊生,盗贼并起,其弊反有甚于前者。”

[33] 《元史》卷二十五《仁宗二》“延祐二年八月乙未”:“台臣言:‘蔡五九之变,皆由昵匝马丁经理田粮,与郡县横加酷暴,逼抑至此。新丰一县,撤民庐千九百区,夷墓扬骨,虚张顷亩,流毒居民,乞罢经理及冒括田租。’”

[34] 《元史》卷九十三《食货一》“经理”:“明年,遂下诏免三省自实田租。二年,时汴梁路总管塔海亦言其弊,于是命河南自实田,自延祐五年为始,每亩止科其半,汴梁路凡减二十二万余石。至泰定、天历之初,又尽革虚增之数,民始获安。”

[35] 李伯重:《宋末至明初江南农民经营方式的变化——十三、十四世纪江南农业变化探讨之三》,《中国农史》1998 年第 2 期。

[36] 王世点等:《秘书监志》卷二“禄秩”,台湾文海出版社影印抄本。

[37] 孔齐:《至正直记》卷一“松雪遗事”,载《丛书集成新编》八七,台北新文丰出版公司,第 356 页。

[38] 相关考证参见拙著《赵孟頫闲居考》第三章《赵孟頫之死》,四川人民出版社,2020,第 288 页。

[39] 程钜夫,《雪楼集》卷十“江南官吏家远俸薄又不能皆有职田不能自赡故多贪残宜于系官田地拨与职田”,《四库全书》集部五。

[40] 《元史》卷一七二《赵孟頫传》。

[41] 《元典章》卷二十四《户部十·租税·纳税·税粮违限官员科罪》,第 947 页。

[42] 《元史》卷一十《世祖七》。

[43]《元史》卷九十七《食货五》“盐法”。

[44]《元史》卷一百四《刑法三》。

本文原刊于《美术大观》2022年第5期第82页~87页。