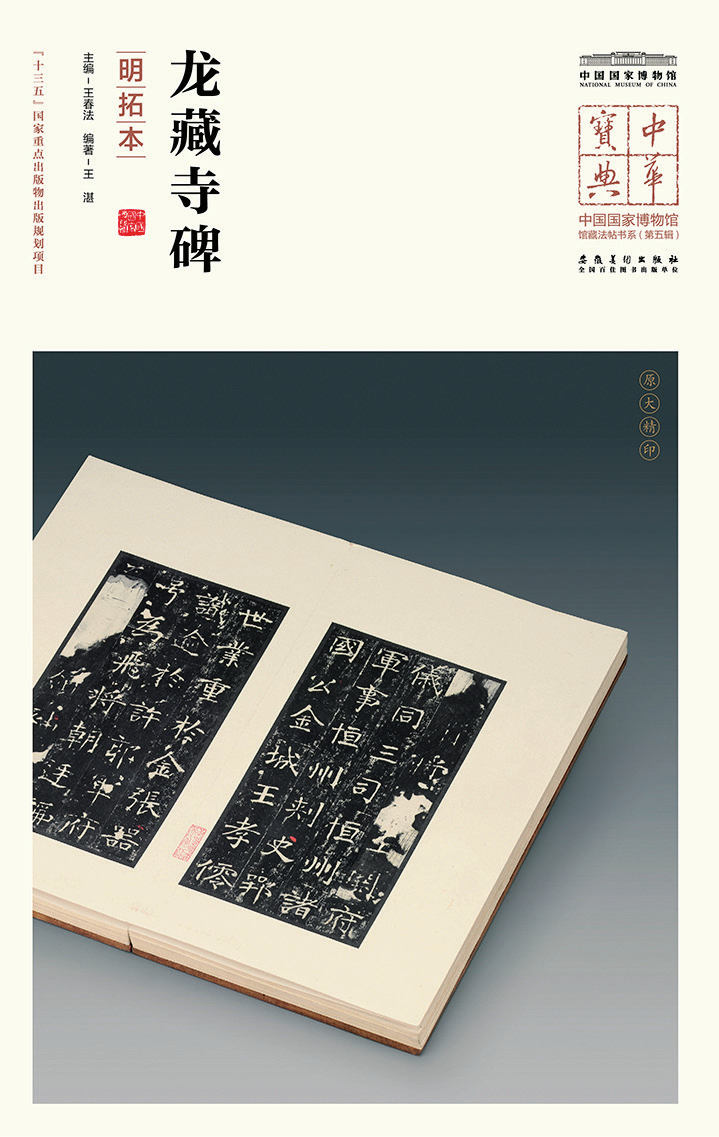

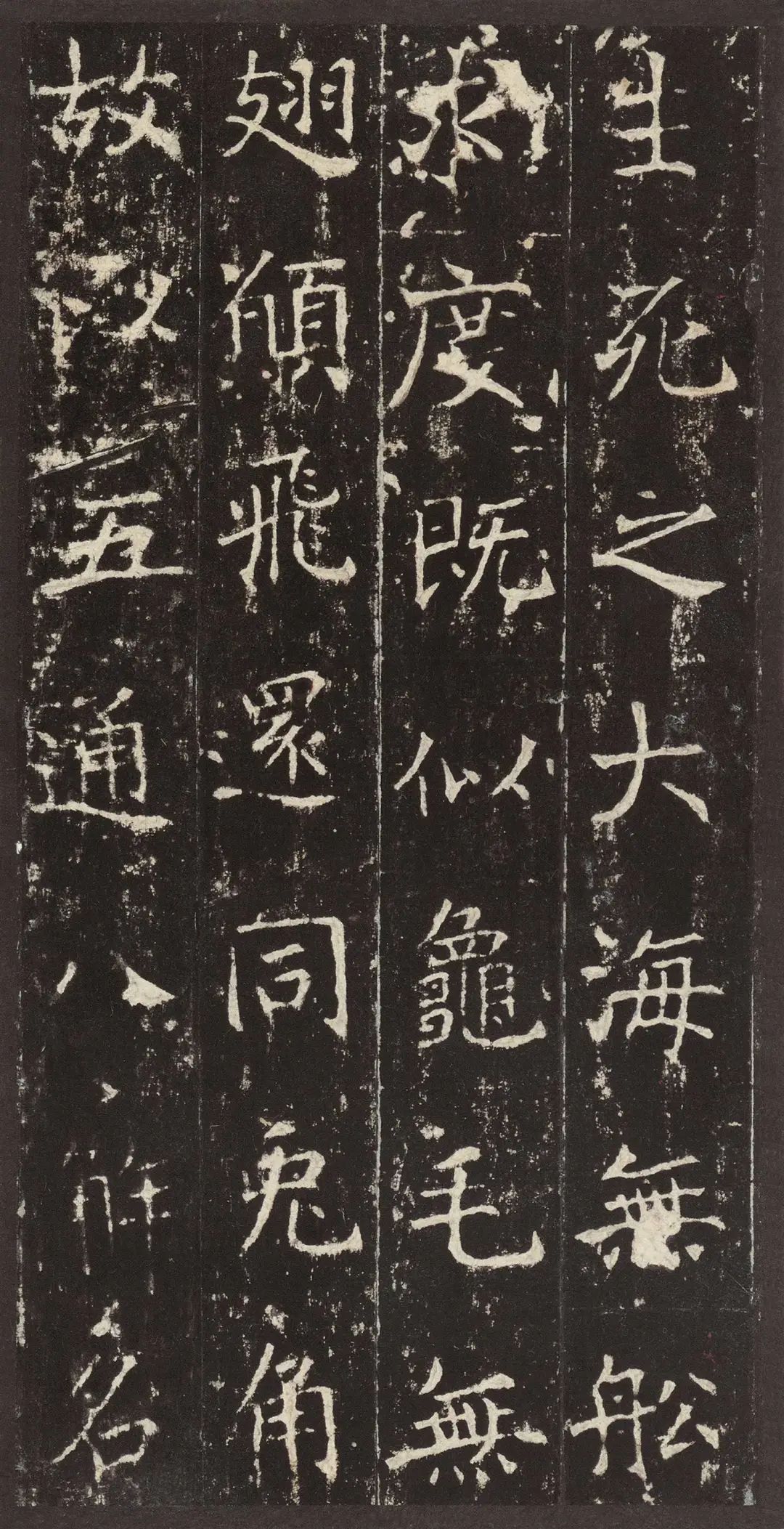

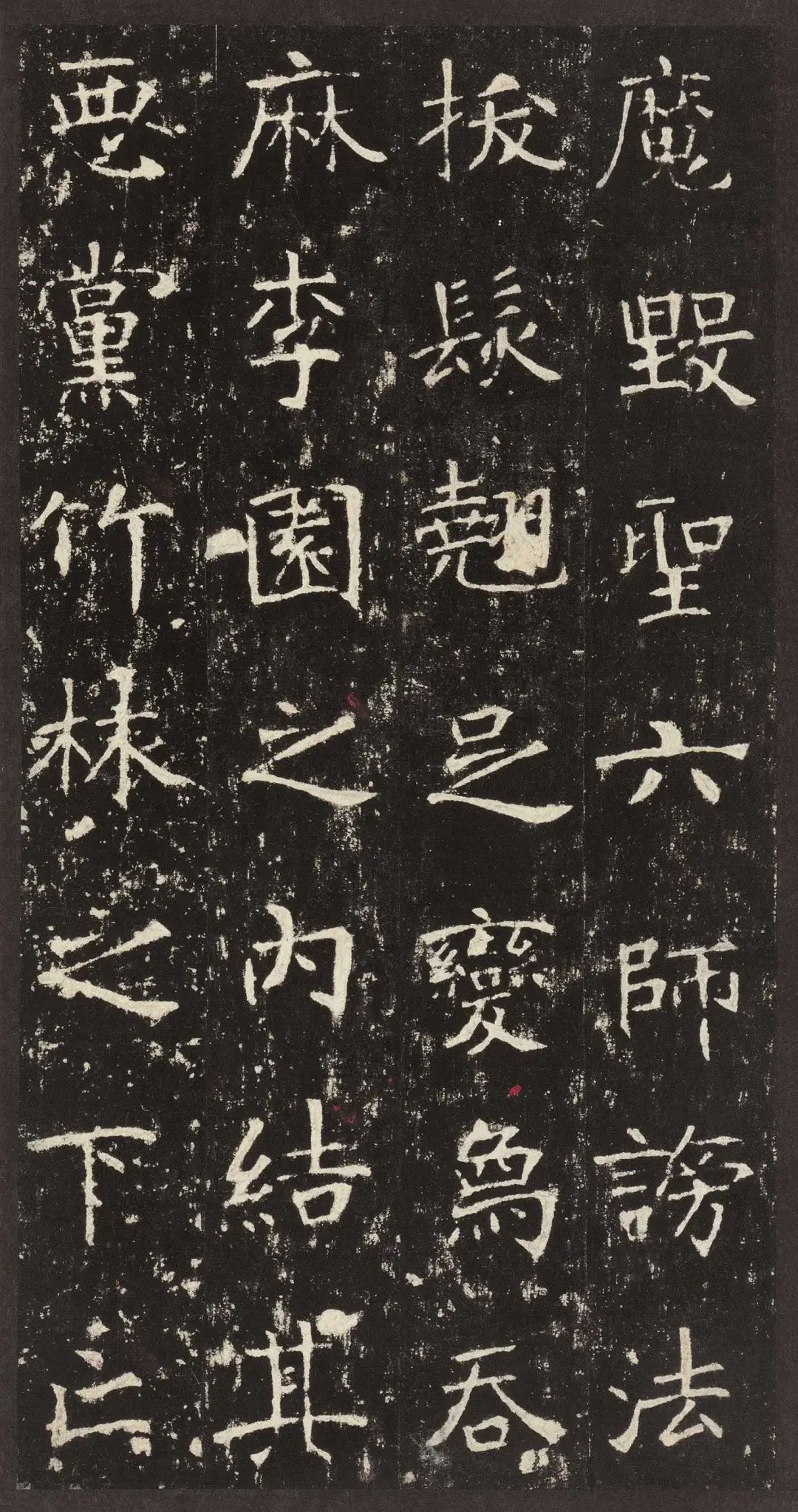

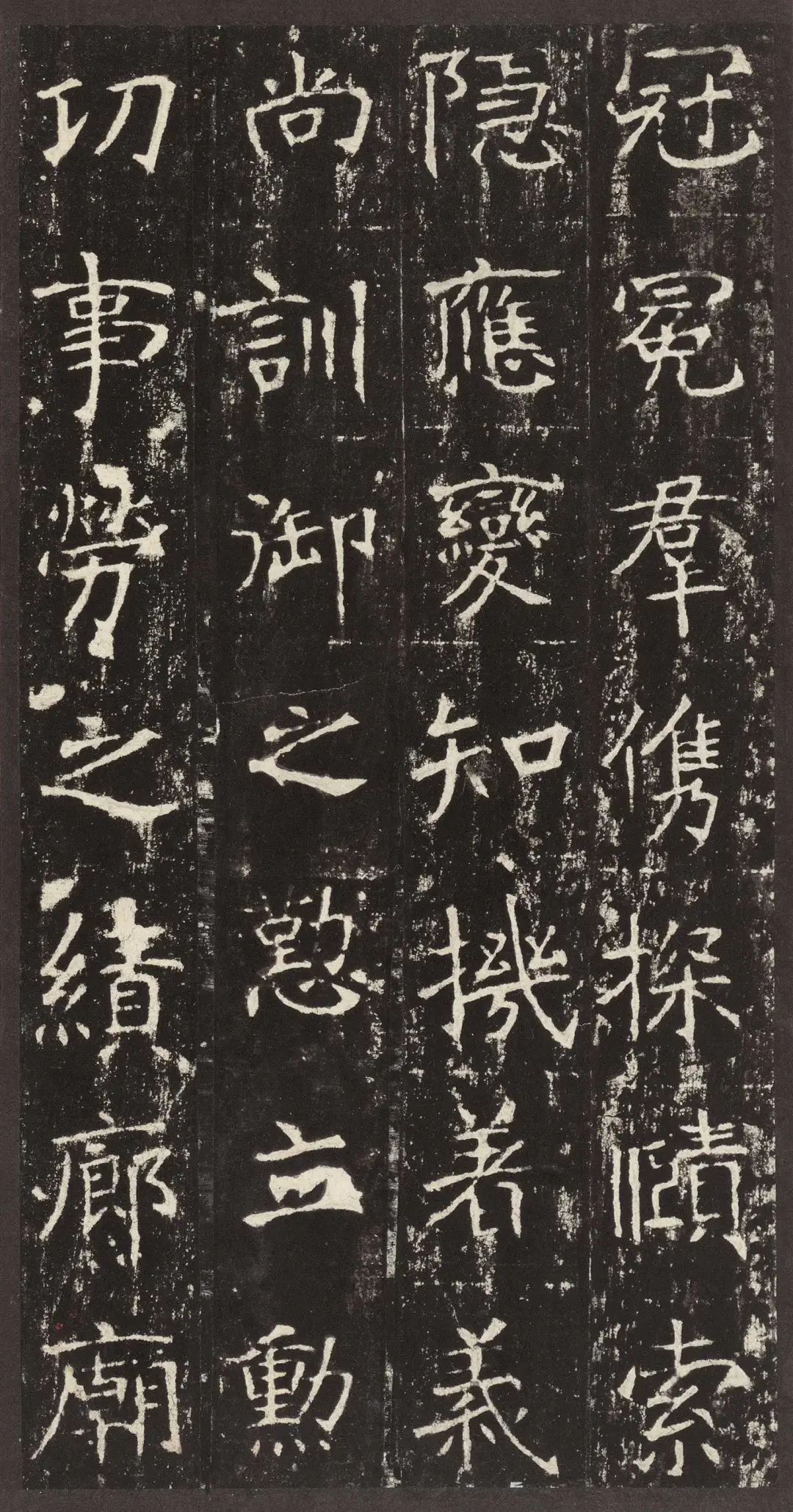

《龙藏寺碑》,全称《恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑》,隋开皇六年(586)十二月五日立,隋代著名正书碑刻。碑阳三十行,每行五十字,额正书三行共十五字,碑阴及两侧均刻题名。碑文内容主要记述佛教历史及建寺缘起。此碑书法遒丽宽博,上承汉晋草隶,下开唐楷先河,为研究书法艺术发展史的重要资料。原碑在今河北正定隆兴寺,由于日久风化,捶拓者多,碑体大部已漫漶,故其早期拓本弥足珍贵。目前所见《龙藏寺碑》拓本以明初拓本为最早。中国国家博物馆藏两件《龙藏寺碑》拓本,经详考,分别为明中期拓本和明末清初拓本,存字虽比明初拓本略少,但仍属稀世之珍。

一、《龙藏寺碑》旧拓存世情况

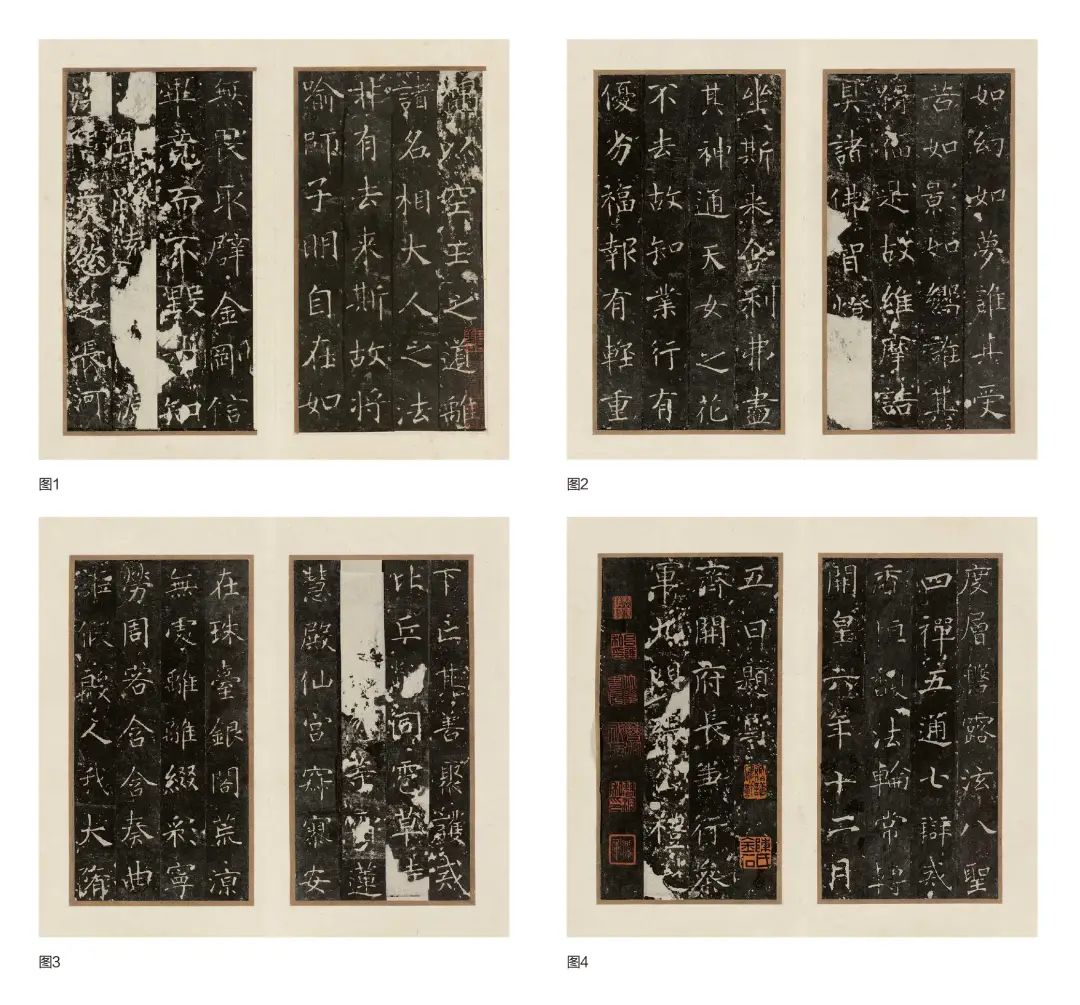

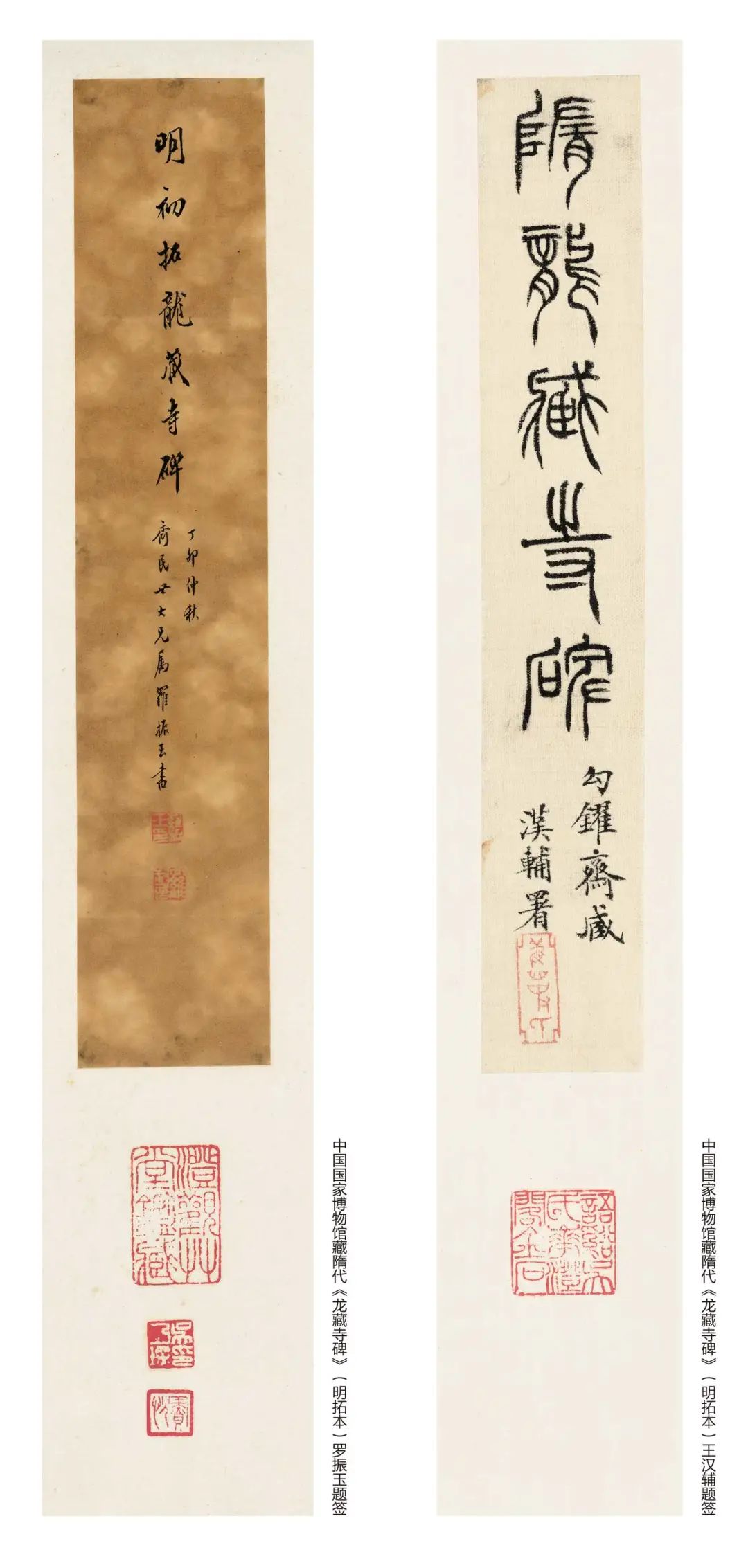

目前所见《龙藏寺碑》最早拓本为康熙时黄云(仙裳)旧藏的明初拓本,同治间归嘉兴唐翰题,后归沈郑斋,现藏于上海图书馆。该拓本存字最多,较近拓少损七八十字,捶拓亦最精 [1] 。明初拓本还有一件王懿荣藏残本,缺第四行“下坐斯来舍”后二十八字,经张彦生用嘉道黑墨精拓本补全。另有端方旧藏本,拓墨过浓,装裱乱,题为宋拓,实为明中期拓本 [2] 。以上三种拓本为世所熟知较早者,另有明末以后拓本,损泐较多,此处不叙。

另一拓本(曹溶藏本)也裱为每开八行,每行七字,惜为残本,缺其中“慧灯翻照”的“照”字至“结瑶葺宇”的“葺”字,共五十六字。该拓本册后有清代金石家、书法家张廷济、赵烈文的跋文。此拓本最早由明末清初著名藏书家曹溶收藏,后归吾进、秦褧孙、陈剑伯。主要钤印有“剑伯读碑记”“陈氏金石”“褧孙精鉴”“吾进私印”“林素书房”“曹溶秘藏”“曹溶私印”“洁躬”“大末吾氏书画记”等。

二、国博藏《龙藏寺碑》拓本的年代及价值

从拓本存字的考据上说,明初拓本的特点为:碑末署名“张公礼”三字未泐,且首行“解脱源深”的“解脱”二字可见;第三行“释迦文”的“文”字完好,下不连石花;第四行“具诸佛智”后的“灯”字完好,下不连石花;第六行“雹草持律”四字完好。至明中叶拓本如端方藏本,“文”和“灯”二字下面已连石花,“持律”二字损,其他损泐字也较多 [3] 。

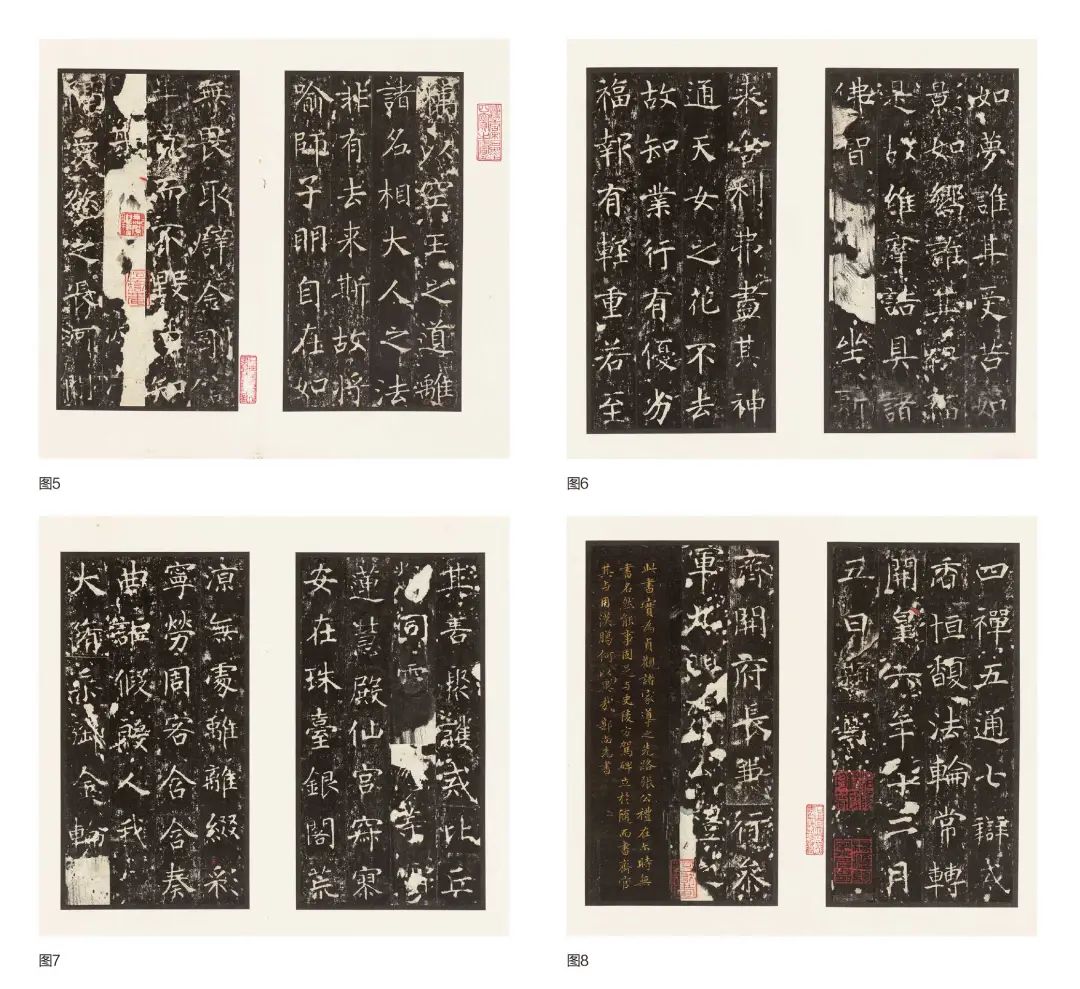

郭尚先跋本首行“解脱”二字全泐,“文”字右下连石花,第四行“灯”字上半部隐约可见,第六行“雹草持律”四字,仅“雹”字存上半部,“草持律”三字全泐,末行“张公礼”三字存半,略晚于端方拓本。(图5—图8)

两件拓本相比较,曹溶藏本较早。张彦生在《善本碑帖录》“龙藏寺碑”条中提到的“近又发现一残本,较上海图书馆本晚,较端方旧藏本早,今藏历史博物馆”,就是这件拓本。其年代介于上图本与端方本之间,为明中期拓本。郭尚先跋本虽由罗振玉题为明初拓本,然细校之,实为明末清初拓本。从拓工和装裱上看,曹溶藏本文字清晰,字口平匀,装裱时将损字裁去。郭尚先跋本装裱精良,拓工较精,用墨匀净,真实反映了此碑当时的字体与石花状况,为明末清初拓本中之佳作。

隋祚短短不到40年,却留下了如此影响深远的著名碑刻,其艺术价值受到各派书家的一致肯定,在书法史上也是很难得的。明代书法评论家丰坊说张公礼中楷《龙藏寺碑》“颇似虞永兴”(丰坊《书诀》)。清人王澍评此碑“书法遒劲,无六朝俭陋习气,盖天将开唐室文明之治,故其风气渐归于正”,是将其定为摒六朝余弊,启唐代正气之风的先导,又说“欧阳公谓有虞褚之体,此实通达时变之言”(王昶《金石萃编·卷三十八》)。清莫友芝认为《龙藏寺碑》与《都邑师道兴造像记》《王居士砖塔铭》为一脉:“真书至初唐极盛,而初唐诸家精诣北朝,无不具者,至开皇大业间即初唐矣。此碑置之褚登善诸石中殆无以别,知即所从出也。前乎此之武平六年《道兴造像记》,后乎登善之《王居士砖塔铭》,皆是一家眷属。前辈至谓砖塔乃集此碑字,所为固不必,然亦见其波澜莫二矣。碑在正定城中大佛寺,额字犹完好如新,其结体即开《伊阙佛龛》,其精悍夺人又与《张猛龙碑》额分道扬镳。”(莫友芝《宋元旧本书经眼录》附录卷二“隋龙藏寺碑”条)而清代学者黄本骥在编《颜鲁公文集》时又说:“隋《龙藏寺碑》,欧阳公以为开欧虞之体,碑阴则颜书所自出也,此语未经人道,附识于此。”以上各种说法,是将《龙藏寺碑》视为欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿等唐代著名书家的楷书发源,而康有为在《广艺舟双楫·取隋第十一》中的评价更是将其推至六朝和隋碑的巅峰:“隋碑渐失古意,体多闿爽,绝少虚和高穆之风,一线之延,惟有《龙藏》。《龙藏》统合分隶,并《吊比干文》《郑文公》《敬使君》《刘懿》《李仲璇》诸派,荟萃为一;安静浑穆,骨鲠不减曲江,而风度端凝,此六朝集成之碑,非独为隋碑第一也。虞、褚、薛、陆传其遗法,唐世惟有此耳……观此碑真足当古今之变者矣。” [4] 康有为视《龙藏寺碑》为集六朝诸碑之大成,虽然其尊隋卑唐的书观未免偏颇,但《龙藏寺碑》承前启后,开有唐一代遒丽端劲的书风却是毋庸置疑的。

四、《龙藏寺碑》的争论与此碑的独特魅力

四、《龙藏寺碑》的争论与此碑的独特魅力

历代书家学人对《龙藏寺碑》中的两位人物有着种种猜测,一为碑额所题“恒州刺史鄂国公”王孝 ,史无详载;一为碑末所署“齐开府长兼行参军九门张公礼之”,下缺,为撰为书不可知。

恒州刺史、鄂国公王孝 ,碑文载其为“太师上柱国大威公之世子,使持节左武卫将军,上开府仪同三司、恒州诸军事、恒州刺史、鄂国公、金城王孝 ,世业重于金张,器识逾于许郭”。说明其出身军功卓著的世家。欧阳修却说“北齐周隋诸史不见其父子名氏,不详何人也”(欧阳修《集古录·卷五》),明赵崡也说“金城王孝 ,史传逸之,遂无所考”(赵崡《石墨镌华·卷一》)。关于这一点,清代史家钱大昕在《潜研堂金石文跋尾》中有一段考证:“碑云金城王孝 ,欧阳永叔赵子函以为齐、周、隋诸史皆无之。以予考之,盖王傑(杰)之子孝僊(仙)也。《周书》:傑(杰),金城直城人,宣帝即位,拜上柱国,追封鄂国公,谥曰威。子孝僊(仙),大象末位至开府仪同大将军。碑书僊(仙)为 ,盖字体之偶异。传不云袭鄂国公,则史之阙也。其仕隋为恒州刺史,在《周书》固不当载,而《北史》亦未增入,此为阙漏矣。”(王昶《金石萃编·卷三十八》)所以钱大昕认为,“僊(仙)”与“ ”乃同一字的异体,王孝 就是《周书》所载王傑(杰)之子王孝僊(仙)。

关于碑末所署“齐开府长兼行参军张公礼之”后为何字,由于明初拓本此字已损,历来众说纷纭,尚无定论。值得一提的是,刻碑时已入隋,张公礼却仍署“齐开府长兼行参军”之衔,其入隋不仕、心怀故主的德行深受后人赞赏。郭尚先对此给予了高度评价,所书跋曰:“此书实为贞观诸家导之先路,张公礼在尔时无书名然能事,固足与史陵方驾。碑立于随(隋)而书齐官,其与用汉腊何以异哉。”

参考文献

[1]汪庆正. 隋龙藏寺碑[J]. 文物,1962(11):29-32.

[2]张彦生. 善本碑帖录[M]. 北京:中华书局,1984:87-88.

[3]方若. 增补校碑随笔[M]. 王壮弘,增补. 上海:上海书店出版社,2008:276.

[4]康有为. 广艺舟双楫注[M]. 崔尔平,注. 上海:上海书画出版社,1981:141.

[5]令狐德棻,等. 周书[M]. 北京:中华书局,1971:489-490.

[6]李延寿. 北史[M]. 北京:中华书局,1974:2319-2320.

本栏目图文选自安徽美术出版社2020年5月出版的《中华宝典——中国国家博物馆馆藏法帖书系(第五辑)·龙藏寺碑(明拓本)》。《中华宝典》丛书项目为“十三五”国家重点出版物出版规划项目。

本文选自《书画世界》杂志2021年5月号