唐代作为我国历史上辉煌灿烂的时代,为后世留下了丰厚的文化遗产。中国木构建筑作为独特的建筑体系,其建造技艺在唐代已经达到巅峰状态,营造法式体系成熟完善,并且广泛应用。但是由于木建筑不易保存,绝大多数唐代及以前的木建筑已经消弭在历史长河中,唐代木构遗存已是稀如星凤。

目前公认的唐代木构建筑有五处,按照建造时序分别为:五台山南禅寺大殿、芮城广仁王庙大殿、五台山佛光寺东大殿、敦煌莫高窟第 196 窟窟檐,以及河北正定的开元寺钟楼下半部分。这五处建筑中的前三处保存了较为完整的唐代木构,后两处是局部保留。

这些硕果仅存的唐代木建筑,由于历史上的地震等自然灾害、战争动乱等人为破坏,加上木构自身的物理特性和生命周期,都经历了多次大修和修缮。修缮中叠加了历代的痕迹与信息,唐代构件、工艺、塑像、壁画等的损失程度不同,建筑遗存的“含唐量”不一而足。

这些唐构的历史价值、蕴含唐代讯息的差异是客观存在的,但要量化他们的“含唐量”,却很困难。即便如此,我们也不妨做一番试论分析,数数 我们 的家珍。

笔者将以 1.00 作为“含唐量”的满分基准,试测这些瑰宝的“含唐量”指标。

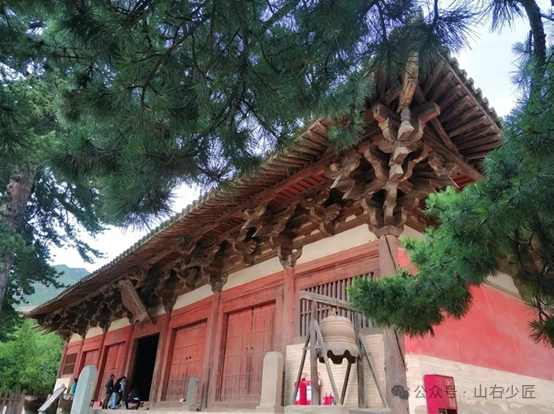

1 佛光寺东大殿

七七卢沟桥事变的前两天,1937年 7 月 5 日,梁思成率队的中国营造学社调查队,在山西五台山 豆村东北 发现了首座我国遗存的唐代木结构建筑——佛光寺东大殿。

佛光寺东大殿 图源: https://www.sohu.com/a/780532036_121118997

东大殿是在国家存亡之际被发现的,这打破了日本学者判定中国千年以上木结构建筑“一个亦没有”的论断。东大殿以其在技术及美学价值上胜于日本唐风建筑的姿态,加强了当时羸弱中国的民族自尊。它 的价值弥足珍贵,当之无愧是“我国古建筑第一瑰宝”。

东大殿历史上经过修缮约 16 次,其中大修 3 次。虽然难以避免地在附属构件上做了更改,比如:大殿原建是有前廊的,元代至正年间,将门窗从前内柱列移到了前檐柱列,取消了前廊。出檐方面原来可能也更为深远,檐下飞子可能因糟烂被拆掉,进而缩短了屋顶出檐 [2] 。另外,屋脊两端的 鸱吻以及蹲兽也非唐代原物。

即便如此,东大殿依旧以其完好保存的唐代主要木作、唐代墨书题记、唐代塑像群、唐代壁画,真实反映了 中国古代顶峰时期的建筑技艺。

佛光寺东大殿的“含唐量”为 1.00 。

2 南禅寺大殿

南禅寺位于山西五台山阳白乡李家庄,其大殿始建约为唐代初期,重修于唐德宗建中三年( 782 ),距今已有一千二百多年,是我国已知现存最早的木构建筑物。

1974 年 修缮前的 南禅寺大殿 图源: 参考文献 [3]

南禅寺大殿面阔、进深各三间,单檐歇山顶。柱子的生起、侧脚明显,斗拱雄浑,柱头为五铺作双抄偷心造,不设补间斗拱。殿内大佛台之上的十七尊塑像均为唐代作品。

1953 年,山西省在文物普查中发现这座唐代建筑时,大殿残损严重,并在 后世的多次修缮中改变了原貌。经过 1966 年的邢台地震,倾坍情况更加危急。

1974 年,大殿在“文物外交”的背景下获得拨款,进行了落架抢修 [3] 。修缮力争“恢复原状或者保存现状”,尽量利用原有构件,加固了梁枋构件,更换了糟朽的东南角柱。

复原设计方面,修复者参照早期建筑式样,对台明、门窗、檐出、大叉手、屋脊、鸱尾等部分进行了复原。拆除了原台明上清代加建的伽蓝殿与罗汉殿,外檐露明构件上的清代彩画“一律刷掉不予保留” [3] 。可以看出由于时代背景,修复者在保护文物真实性的同时,一定程度上注重大殿的参观需求,力求恢复唐代典型风格的原则 。

修缮复原后的南禅寺大殿 图源: https://baike.baidu.com/item/ 南禅寺大殿

尽管南禅寺大殿的唐代历史风貌保存并不完整,修缮复原也难以尽善尽美。但它作为我国最古老的木构建筑,依旧拥有崇高的地位。复原设计较为忠实、理想地恢复了唐制风貌,内部唐代佛台、塑像也基本完好。

南禅寺大殿的“含唐量”为 0.90 左右。

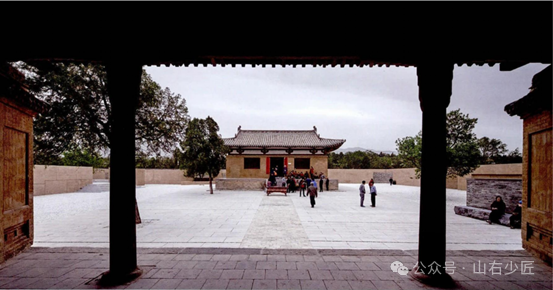

3 广仁王庙大殿

广仁王庙位于山西省芮城县城北的中龙泉村,其大殿(龙王殿)为唐大和 五年( 831 年)遗构,建于 1.35 米高的台基之上,五开间四架椽,进深三间,单檐歇山顶。建筑的梁架、斗拱等主体结构部分维持了唐代原构。 庙内两座唐碑的记载对确定五龙庙的建造年代,以及研究唐代水利发展史有重要价值。

广仁王庙现在只剩龙王殿和对面的清代戏台,庙前土坎下的泉源 曾经“浇灌百里,活芮之民”,现已干涸无踪。龙王殿在经过历史上多次修缮后,殿身四壁及装修已非原物,瓦顶、檐墙、翼角、门窗等处也非原制。而且,庙内的塑像、壁画,以及屋脊吻兽也在特殊年代损失掉了。但其作为一座民间小庙,除了具有典型的唐代营造风格外,也有一些古简明了的特殊做法,如铺作形制反映了早于南禅寺大殿等遗构的唐代做法 [4] 。

广仁王 庙大 殿及戏台 图源: 参考文献 [4]

2013 年 广仁王庙经过了落架大修, 2015 年完成颇具创意与争议的周边环境整治。有人认为将文物建筑置于广场式的环境中,并没有忠实于庙宇的历史环境,使其在簇新的广场环境序列中,形同一座小品,失去了荒草萋萋的古意。笔者认为,在广仁王庙失去大殿、戏台之外的附属建筑,失去除建筑主体外的 历史讯息、历史功能(祈雨祭祀),而且周边环境无序劣化的情况下。这样创 新、用心的环境提升整治,使得如此重要的文物建筑得以重获尊严,对其活化保护、永续利用是有益的。

广仁王庙大殿的“含唐量”为 0.80 左右。

修缮、环境提升后的广仁王庙 图源:参考文献 [5]

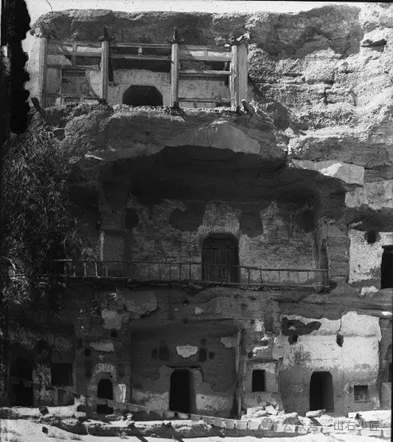

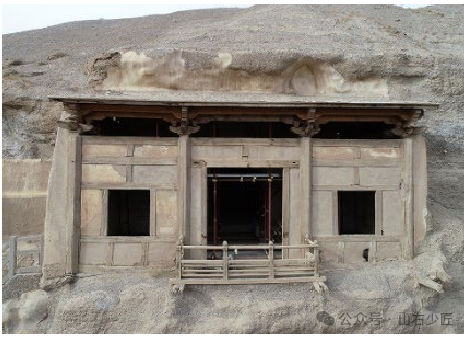

4 莫高窟第 196 窟窟檐

敦煌 莫高窟 第 196 窟窟檐 是我国现存唯一的一座唐代木构 窟 檐建筑 ,建于唐昭宗景福年间( 892-893 )。窟 檐能起到为 石窟造像、壁画挡风遮雨的保护作用, 莫高窟的洞窟外景曾经是“构以飞阁 , 南北霞连”、 “ 雕檐化出,巍峨不让於龙宫;悬阁重轩,晓万重於日际 ” 的繁盛景象。

然而随着莫高窟的荒废,数百年的风沙侵蚀、人为破坏让这些华丽的窟檐残破不堪。从 1914 年俄国奥登堡考察队拍摄的照片可以看出,面阔三间的 196 窟窟檐毁坏严重,只剩下檐柱、悬臂梁、阑额、部分铺作等大木构件,博、枋、橡、望等上部结构,以及门窗消失不见。

《敦煌旧影》莫高窟第 196 窟(最上) 图源:敦煌石窟文物保护研究陈列中心

上世纪五六十年代,随着莫高窟的保护加固工程,文保工作者填补、加建了 196 窟的窟檐,形成了现在的面貌。建筑的当心间宽于两侧次间。立柱为八角柱形制,与开元寺钟楼相同。除了屋面,窟檐整体保持了浓厚的唐风。

修缮后的第 196 窟窟檐东立面 图源:参考文献 [6]

由于窟檐 作为 石窟建筑的外部结构部分,本身并非完整建筑。加之第 196 窟窟檐是在残斗孤柱的基础上加建而成,所以 莫高窟 第 196 窟窟檐的“含唐量”为 0.25 左右。

5 正定开元寺钟楼

开元寺钟楼位于河北正定,是平面方形的二层楼阁式钟楼,斗拱雄大粗壮,月梁短而大。建造的确切年代不可考,但它反映出典型的晚唐建筑特征。这是我国现存唯一的唐代钟楼。

参考文献

[1]. 张荣等 , 佛光寺东大殿建置沿革研究 . 建筑史 , 2018(01): 第 31-52 页 .

[2]. 国庆华 , 再论唐代建筑特征 —— 对佛光寺大殿的几点新见 . 中国建筑史论汇刊 , 2016(01): 第 65-80 页 .

[3]. 高瑜与青木信夫 , 1974 年南禅寺的保护与修缮 —— 兼论 1970 年前后( 1966—1976 年)我国建筑遗产保护的理念和实践 . 中国建筑教育 , 2023(01): 第 135-143 页 .

[4]. 贺大龙 , 山西芮城广仁王庙唐代木构大殿 . 文物 , 2014(08): 第 69-80 页 .

[5]. Design, U.A., 广仁王庙环境整治工程 . 建筑学报 , 2016(08): 第 8-13 页 .

[6]. 陈嘉睿 , 敦煌莫高窟第 196 窟唐代窟檐建筑形制与营造制度研究 , 2023, 兰州理工大学 .

[7]. 刘友恒与杜平 , 梁思成与正定开元寺钟楼 . 档案天地 , 2022(09): 第 17-20 页 .

[8]. 袁毓杰聂连顺林秀珍 , 正定开元寺钟楼落架和复原性修复(上) . 古建园林技术 , 1994(01): 第 48-52 页 .