“无为而治”:在折腾之外的治国良方

“ 无为而治 ” ,多么古意盎然的四字,听来似春风拂面,落笔却沉如千钧。孔子曾曰: “ 夫何为哉?恭己正南面而已矣。 ” 一句话,说得轻巧,背后却藏着千年王朝更替的血与泪。古往今来,多少帝王才子谈 “ 无为 ” ,实则好大喜功;多少政客粉饰 “ 有为 ” ,实则搅局干政。一纸 “ 无为 ” ,成了帝王书斋里挂着的牌匾,却不是治国理政的真经。究其真义, “ 无为 ” 从来不是不作为,而是不乱为、不妄为、不瞎折腾。若懂此理,则一国可宁,一民可安。

儒道殊途, “无为”不同

儒家所谓 “ 无为 ” ,其实是 “ 有为 ” 之后的 “ 无为 ” 。明君择贤任能,贤臣各司其职,国家运行于法度礼制之间,君主退居幕后,恭己正南面,看似无为,实则大为在前,小安在后。儒家把无为当成终点,是多年励精图治之后的奖赏,是 “ 劳其筋骨,饿其体肤 ” 之后的安逸。然而,这种 “ 无为 ” 更像一场假寐,只要风吹草动,圣君便要翻身执鞭,再来一轮兴利除弊。

道家却不信这套。老子云: “ 我无为而民自化。 ” 他的 “ 无为 ” ,不是在制度完善之后的懒政,而是一种始终如一的退位,是从根本上对人类权力欲望的警惕。 他看到的不是精英统治,而是群氓自理;不是圣君的仁政,而是人民的自治。老子不相信任何制度可以完美,不相信任何人可以永久公正,所以他不造墙、不立柱,而是顺其自然,任万物自化。与其立一堵看似坚固却日久必崩的墙,不如留一片空地,任风自由穿行。

此中哲理,犀利如刀。法度、制度、纲纪 —— 在道家眼中,不过是把屋子墙壁越砌越厚,终有一天人要被活埋其中。 君主不停折腾,官员日日加班,百姓年年疲惫,而天下仍旧乱象丛生。 因为治理的本质,不在 “ 为 ” 之多少,而在 “ 道 ” 之顺否。

汉初之治:无为的实景画卷

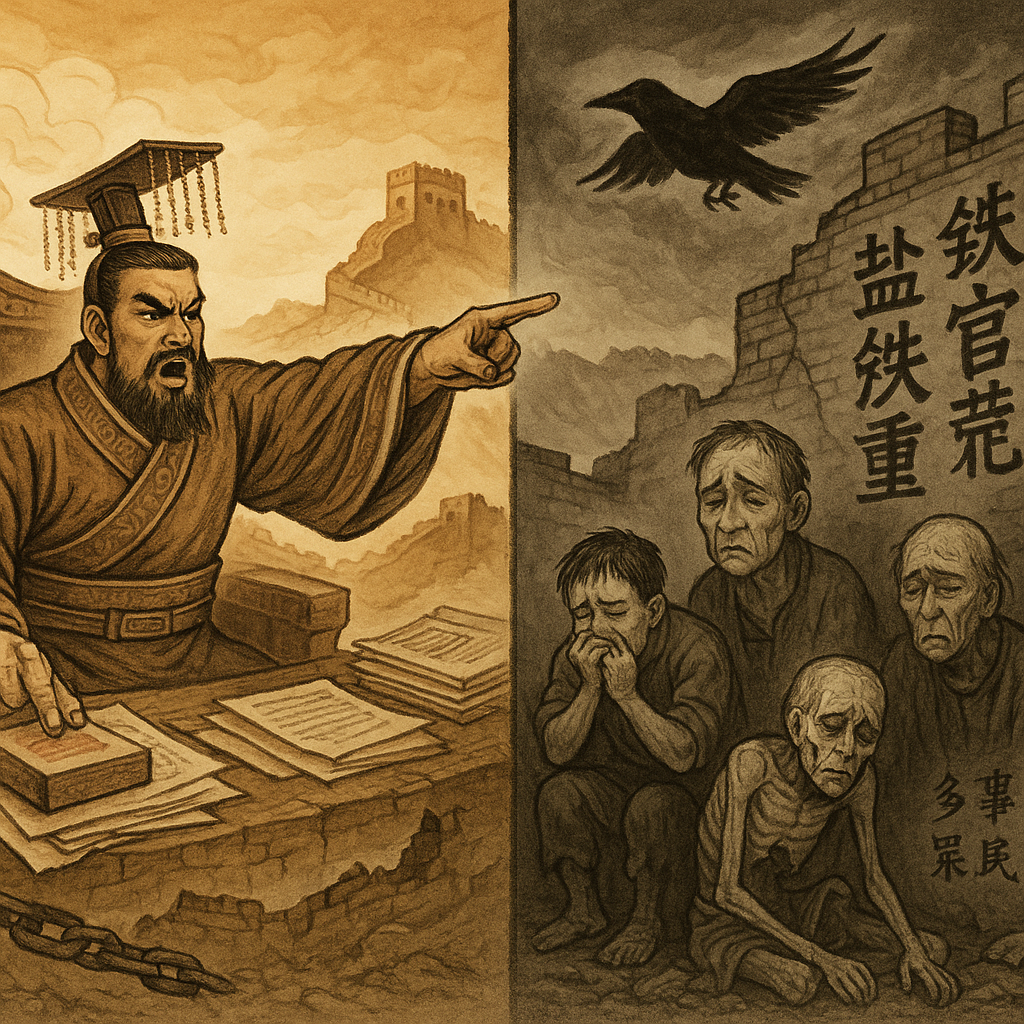

秦朝的灭亡,是 “ 为 ” 得太狠的下场。 暴政、重刑、徭役、战乱,皆是 “ 有为 ” 的成果。 大秦以雷霆手段统一六国,却没能稳住天下;二世而亡,皆因过度干涉、过度控制。 反观汉初,刘邦虽然起于布衣,却能识得 “ 折腾 ” 非长久之计,于是与萧何、曹参等人相约,清静为上。兵罢归田,法令简约,赋税减免,刑罚减轻 —— 这不是 “ 懒政 ” ,而是深知民生疾苦后的克制。

曹参之治,最具道家意味。他继任萧何,不更一法,不变一制,饮酒读书、任百姓自理。 表面看,他无所作为,实则暗合 “ 道法自然 ” 。他的无为,是因为基础已成,纲纪已立,多一事不如少一事。就像一间屋子,盖好之后不必日日拆改,反而要让人安居其内。汉初诸公深知 “ 治道贵清静而民自定 ” 的道理,堪称无为而治的典范。

汉文帝:无为之王者

若言道家之君,非文帝莫属。他不折腾百姓,不打扰生活,不以圣君自居,也不强行改革。 废除肉刑,减轻赋税,废弃繁刑杂法,甚至愿意以谷物换爵位,给百姓留活路。他爱民如子,却不矫揉造作;他重农抑商,却不禁绝市利;他注重和平,却不懦弱退让。面对匈奴,他能和亲,也能备战;对藩王,他能安抚,也能隐忍。如此温润如玉的皇帝,在史书上没有留下耀眼的开疆拓土,却留下了一个百姓丰衣足食、盗贼罕至的太平天下。

儒家眼中的文帝不合格:不重用贤臣、不严惩贪腐、不讲礼仪、不修儒典。法家眼中的他更是软弱无能:不推行耕战、不整顿法纪、不扩张边疆、不敛财聚兵。 然而,道家却要为他树碑立传。因为他做到了 “ 无为而治 ” 的极致。 他知道自己不是救世主,也不想当救世主。他把舞台让给人民,让他们耕种、交易、生养、安居。权力淡出,百姓登场,这是对 “ 治国 ” 最深刻的重新定义。

文景之治:百姓的盛世

后人皆赞 “ 文景之治 ” ,可知其成功,不在帝王有多伟大,而在百姓有多自由。 七十年间,天灾无奈奈何百姓,而不是政令。人给家足,钱贯朽而不可数,粟堆积如山而腐烂不能食。一个国家能强到这种地步,全因其统治者选择 “ 退后一步 ” 。 这不是懒惰,是境界;不是推卸,是智慧。真正的盛世,是不靠严刑峻法维持秩序,不靠扩张征战刷存在感,而是在无为中见治理,在克制中现大德。

汉武帝的登场打破了这一切。他南征北讨,铸成武功盛世,却也消耗了民脂民膏。盐铁官营、均输制度、酷吏治国,使国家逐渐滑向 “ 虚耗人食 ” 的深渊。于是,晚年的他终于幡然醒悟,写下罪己诏,想要回归文景旧政。 然而,一旦踏上折腾之路,再想回头,已是千山万水。 可见, “ 无为 ” 之难,不在技法,而在人心。

“无为而治”的现代启示

在这个一切都讲 “ 改革 ”“ 优化 ”“ 高效 ” 的时代, “ 无为而治 ” 或许看起来太过消极。但若细思,它恰恰是反智主义泛滥时代里最理性的清醒。 它告诉我们,改变本身不一定是进步,动静之间有优劣,放手有时比掌控更有效。

在公司管理上, 好的领导不必事事插手,而应建好制度、选好人才,然后退后一步,让团队自运转。 在国家治理中,清静政治胜于热闹折腾, “ 不添乱 ” 就是最大的贡献。在个人生活中,顺其自然比过度操控更能获得幸福,尤其在这个一不留神就被焦虑吞噬的社会。

“ 无为 ” 并不等于放任,而是深思后的不动,是洞察后的退避,是自信之后的不争。它是一种高段位的智慧,而非低级的懒惰。

如果说 “ 有为 ” 是斧凿雕刻,那 “ 无为 ” 就是水磨石滑。 前者快速,却粗糙易裂;后者缓慢,却润物无声。 中国历史在一次次的改革与折腾中经历兴衰,也在几次 “ 无为 ” 的时期迎来长久太平。儒道两家,一个倡 “ 有为 ” 以致 “ 无为 ” ,一个主 “ 无为 ” 即是 “ 有为 ” ,二者殊途同归:皆盼天下太平,百姓安居。

然而,真正实现 “ 无为而治 ” 的国家,不靠圣君,不靠贤臣, 而靠一个字: “ 退 ” 。 退权、退念、退执。因为只有权力退场,百姓才得登场;只有管控退让,社会才能呼吸。

历史不是帝王的独白,而是人民的合唱。文景之治的荣耀,不在于皇帝的名字写进了多少本史书, 而在于无数百姓在这一段时光里,吃饱了饭,睡稳了觉,活成了真正的 “ 人 ” 。

—— 这,才是最值得纪念的盛世。