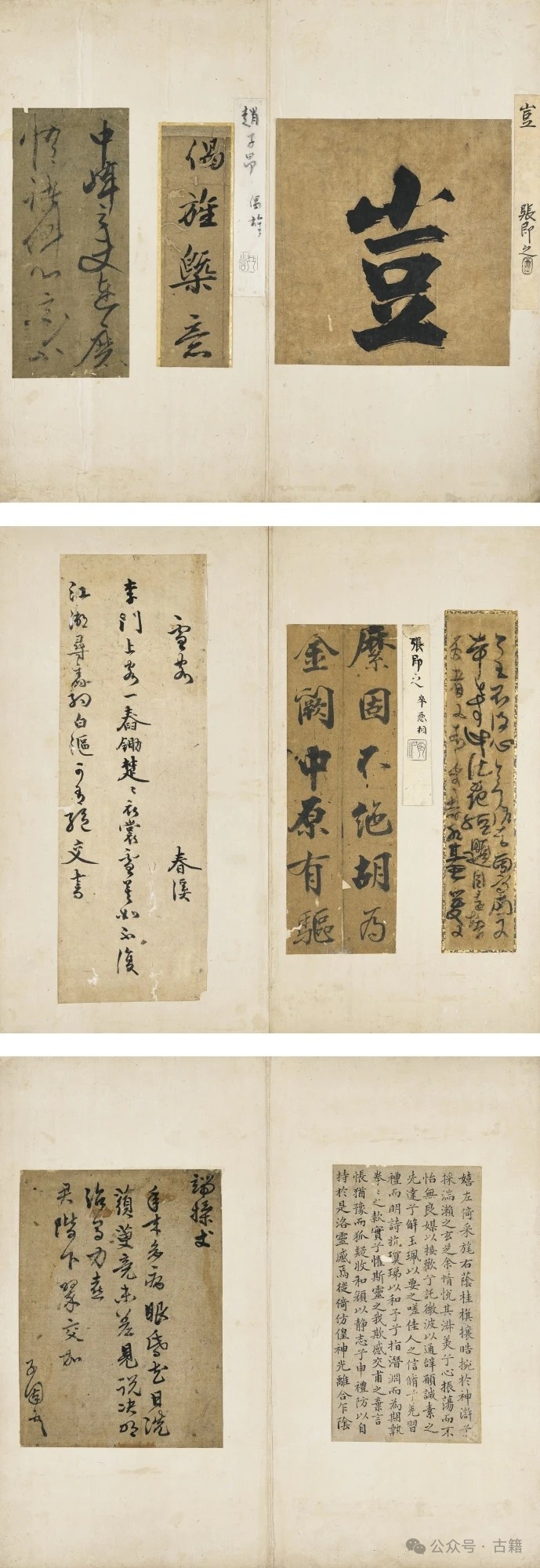

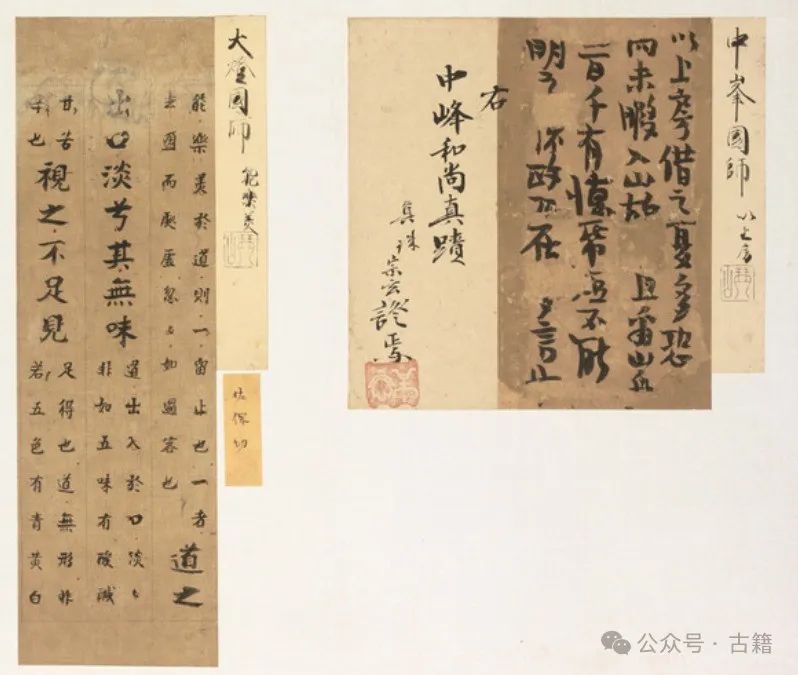

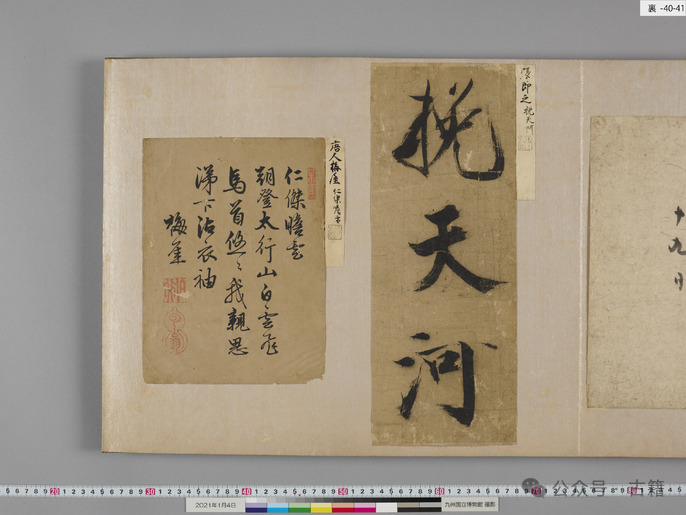

在日本的传统文化艺术中, “手鉴” 本质上是为品鉴古书迹、名笔而精心打造的书帖,是古笔家们视若珍宝的珍藏,通常还伴有专门的目录,犹如一座汇聚历代书法精髓的知识宝库,为人们研习鉴定之法提供了绝佳范本。 而 “古笔切”,则是古书迹的断片重塑,这些断片因来源地、持有人等因素有着各异称呼,它们原本是名人书信、手卷的局部,经重新装裱,以卷轴或册页的崭新面貌重绽光彩。

室町时代末期,社会上悄然兴起一股将古人名笔切段鉴赏的风尚,人们依照特定标准,把切割下的片段贴于台纸之上,“手鉴” 由此萌芽。 彼时,贵族们对古典文化满怀热忱,沉醉于古笔及断简的鉴赏,使得这股风气愈发炽热。

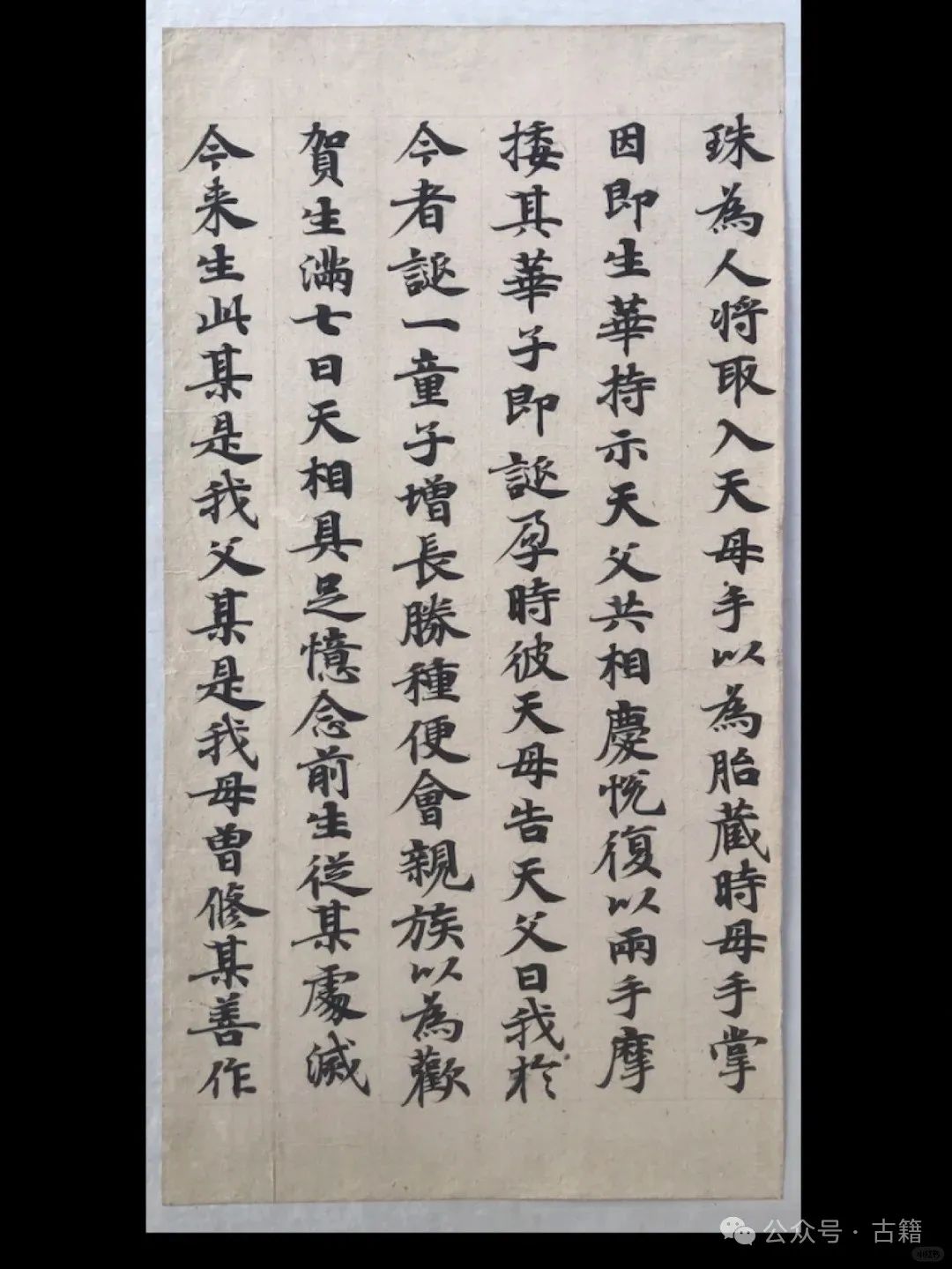

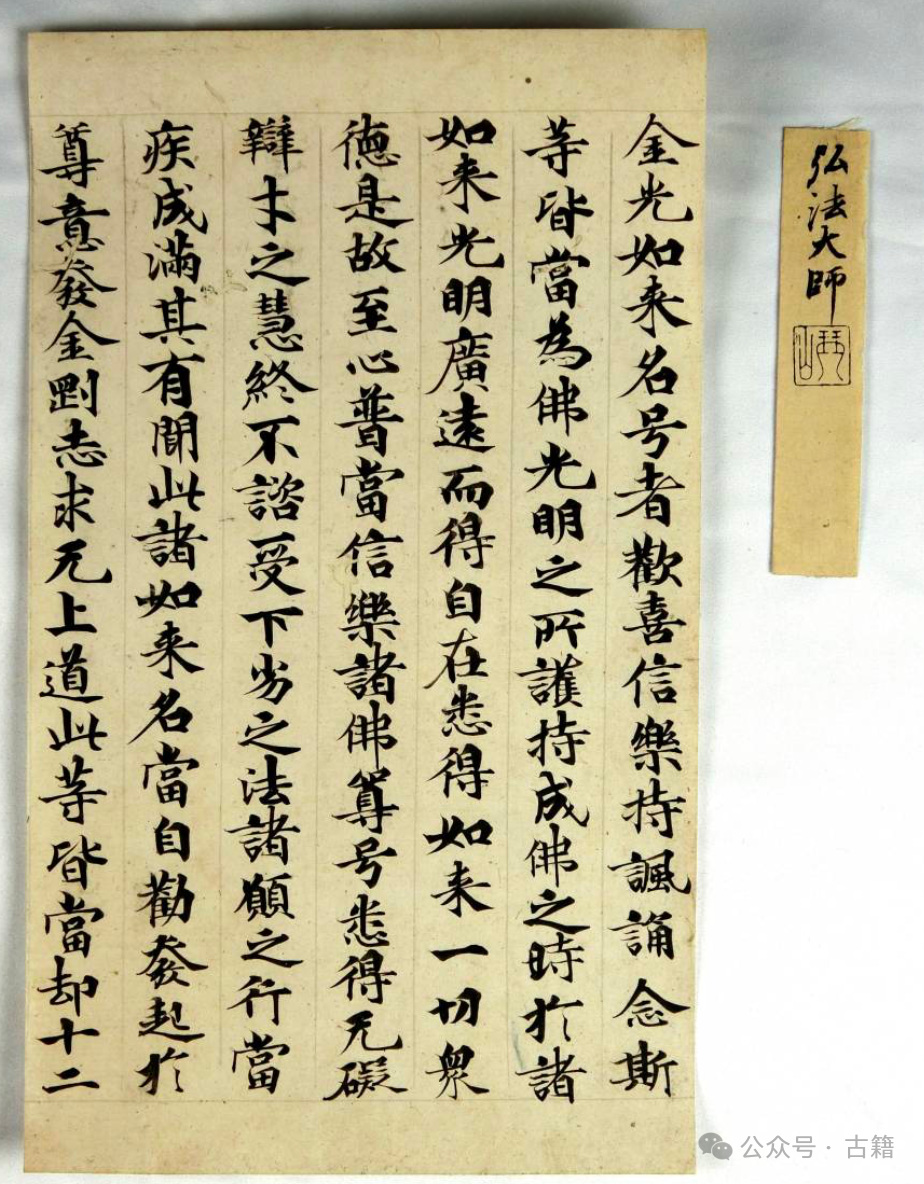

“古笔切” 的内容收录堪称一部部微型的日本古代人物书法集萃,其涵盖范围极为广泛。天皇、亲王、摄家、平公家、和歌诗人等权贵与文人雅士的墨宝自不必说,佛典书迹、善书者、书法世家、法亲王、高僧、连歌师、武士乃至女流之辈的字迹也均有呈现。“古笔切”仿若一个书法宝藏,将时代极具代表性的书法珍品囊括其中,为后人铺展了一幅绚丽多彩的长卷,让人得以窥探不同阶层、不同身份人物的书写风格与心境表达。

足利义政的东山时代,茶道蓬勃兴起,茶室装饰追求极致高雅与精致,古笔的精致典雅恰好契合了这一审美需求。 一些好事者与茶道中人受美的驱使,有意切割古代书法作品,选取其中一两页悬挂于茶室,独自品味那份古韵。 这一看似随性的举动,却开启了 “古笔切” 的流行风尚,也催生了独特的 “古笔趣味”。

桃山时代,历史的聚光灯愈发聚焦于 “古笔切”。 丰臣秀吉、丰臣秀次等权贵凭借权势,将贪婪的目光投向神社、佛阁、旧家秘藏的古迹,强行切割出单片据为己有。 上行下效,珍视断简零墨的风气在社会各阶层迅速蔓延开来,民间纷纷效仿,百姓对古笔切字帖的喜爱与日俱增,或置于手边反复观摩,或悬挂于茶席装点氛围。

至江户时代,“手鉴” 的制作与收藏达到鼎盛,成为古笔鉴定领域不可或缺的工具与热门收藏门类,在古文物市场中屡屡拍出高价,如石井光雄旧藏文选集注断简 “万里结发云云”,凭借传橘逸势笔的声名与平安中期写本的珍贵年代印记,拍卖时定价高达1200万日元,成为众人瞩目的焦点。

绝大多数 “手鉴” 与 “古笔切” 被视作古代名人真迹流传于世,其书法艺术价值登峰造极。它们宛如一扇穿越时空的窗口,让后人得以直观领略不同时代日本书法从古朴雄浑到飘逸灵动、从规整严谨到豪放不羁的演变轨迹,每一笔每一划都凝聚着先辈书法家们的心血与才情,是研习日本书法艺术发展脉络的核心实物资料,为后世书法家们提供了源源不断的灵感源泉。

这些看似单薄的残叶,实则承载着日本古代社会全方位的信息,见证了政治的风云变幻,反映出不同阶层的生活风貌,透露出宗教信仰的虔诚执着,更蕴含着文学创作的诗意流淌。无论是天皇的敕令字迹,还是和歌诗人的抒情墨痕,都交织成一幅日本古代历史文化的锦绣长图,为学者们深入探究古代日本的社会结构、文化传承提供了珍贵线索。

因其稀有性与珍贵性, “古笔切” 在古文物市场中始终占据着高端地位,备受收藏家们的狂热追捧,它们不仅是财富的象征,更是文化品味与身份地位的彰显,每一件藏品的易主都伴随着文化传承的接力,让这份古老的魅力在岁月长河中熠熠生辉。

“古笔趣味” 作为一种独特的审美追求,将欣赏 “古笔切” 作品升华至全新境界。 它聚焦于作品蕴含的历史韵味、书法美感,即便残缺不全,却恰似断臂维纳斯,散发着一种别样的、引人入胜的魅力。 这种趣味的盛行,如同涟漪扩散,推动了古笔切收藏热,促进书道发展,还深深融入茶室装饰等文化活动,成为日本传统文化的鲜明标识,塑造着国民的审美格调。

总之,日本的 “手鉴” 与 “古笔切” 绝非普通旧钞残卷可比,它们是历史的馈赠、艺术的结晶、文化的传承。 透过它们,我们得以窥探日本古代书写的辉煌篇章,感受其独特审美与文化脉络的律动,它们宛如一座桥梁,连接着过去与现在,让日本传统文化的魅力在现代社会中绵延不绝。 当下,对于古钞本乃至古钞卷的研究,我们亦应借鉴日本对 “手鉴” 与 “古笔切” 的珍视与钻研精神,挖掘更多隐藏在历史尘埃中的文化珍宝,续写人类文明传承的传奇。