释放双眼,带上耳机,听听看~!

图 1-1 ˉ 本幅上米芾“平生真赏”朱文方印 ˉ白描本(局部)

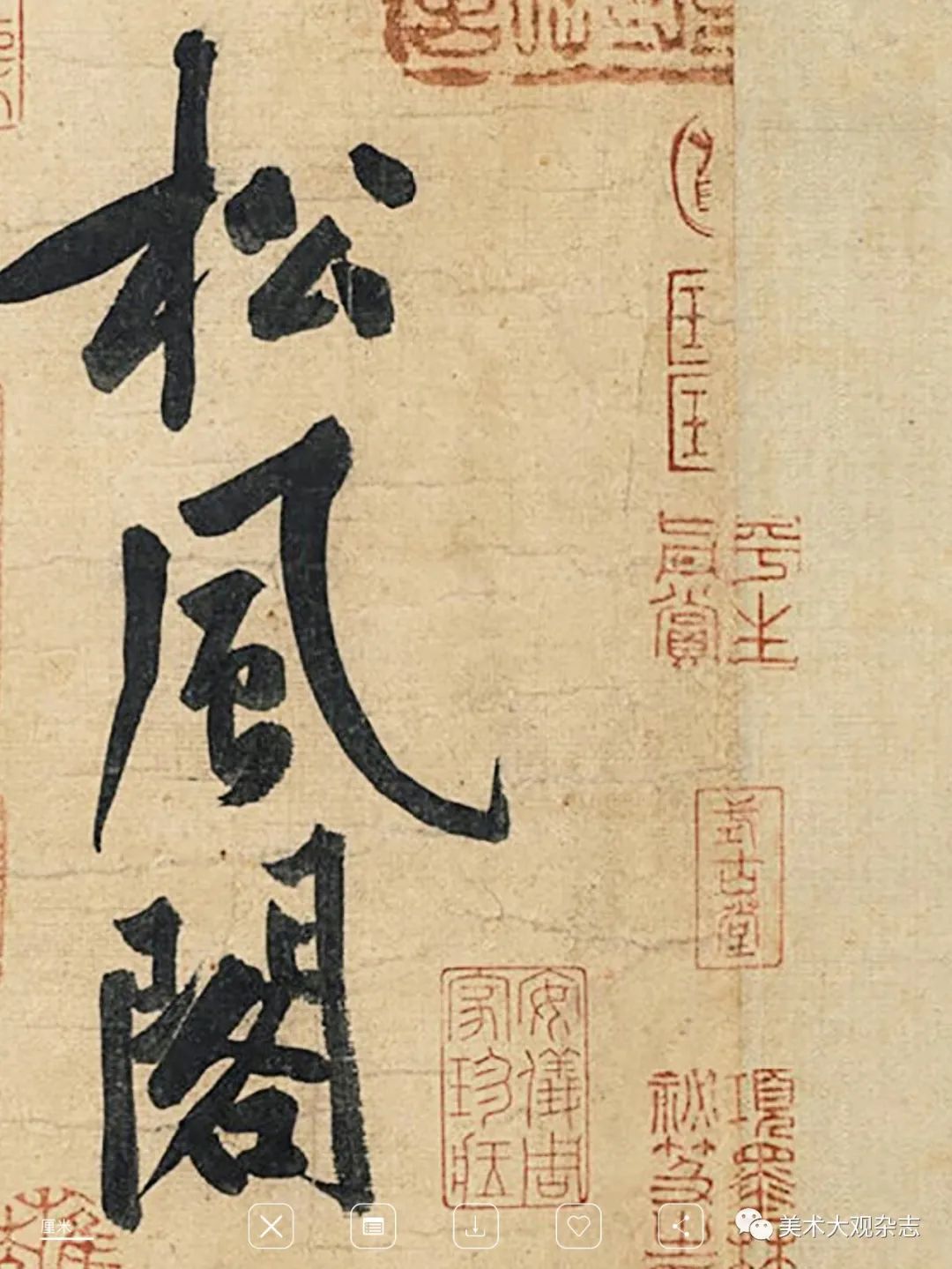

图 1-1 ˉ 本幅上米芾“平生真赏”朱文方印 ˉ白描本(局部) 图 1-2 ˉ 米芾“平生真赏”朱文方印(在右边中间)ˉ松 风 阁 诗 帖( 局部)ˉ 纸本行书ˉ 纵32.8厘米,横219.2厘 米 ˉ 黄庭坚 ˉ台北故宫博物院藏

图 1-2 ˉ 米芾“平生真赏”朱文方印(在右边中间)ˉ松 风 阁 诗 帖( 局部)ˉ 纸本行书ˉ 纵32.8厘米,横219.2厘 米 ˉ 黄庭坚 ˉ台北故宫博物院藏

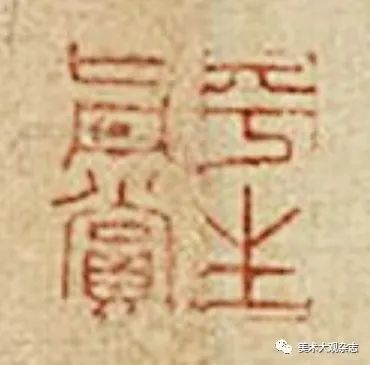

图 2-1ˉ 本幅上元文宗御府“天”“历”朱文连珠印 ˉ 白描本(局部)

图 2-1ˉ 本幅上元文宗御府“天”“历”朱文连珠印 ˉ 白描本(局部) 图 2-2 ˉ 元文宗御府“天”“历”朱文连珠印 ˉ《丹枫呦鹿图》轴(局部)ˉ 绢本设色ˉ 纵118.5 厘米,横64.6 厘米 ˉ 佚名 ˉ 辽 ˉ 台北故宫博物院藏

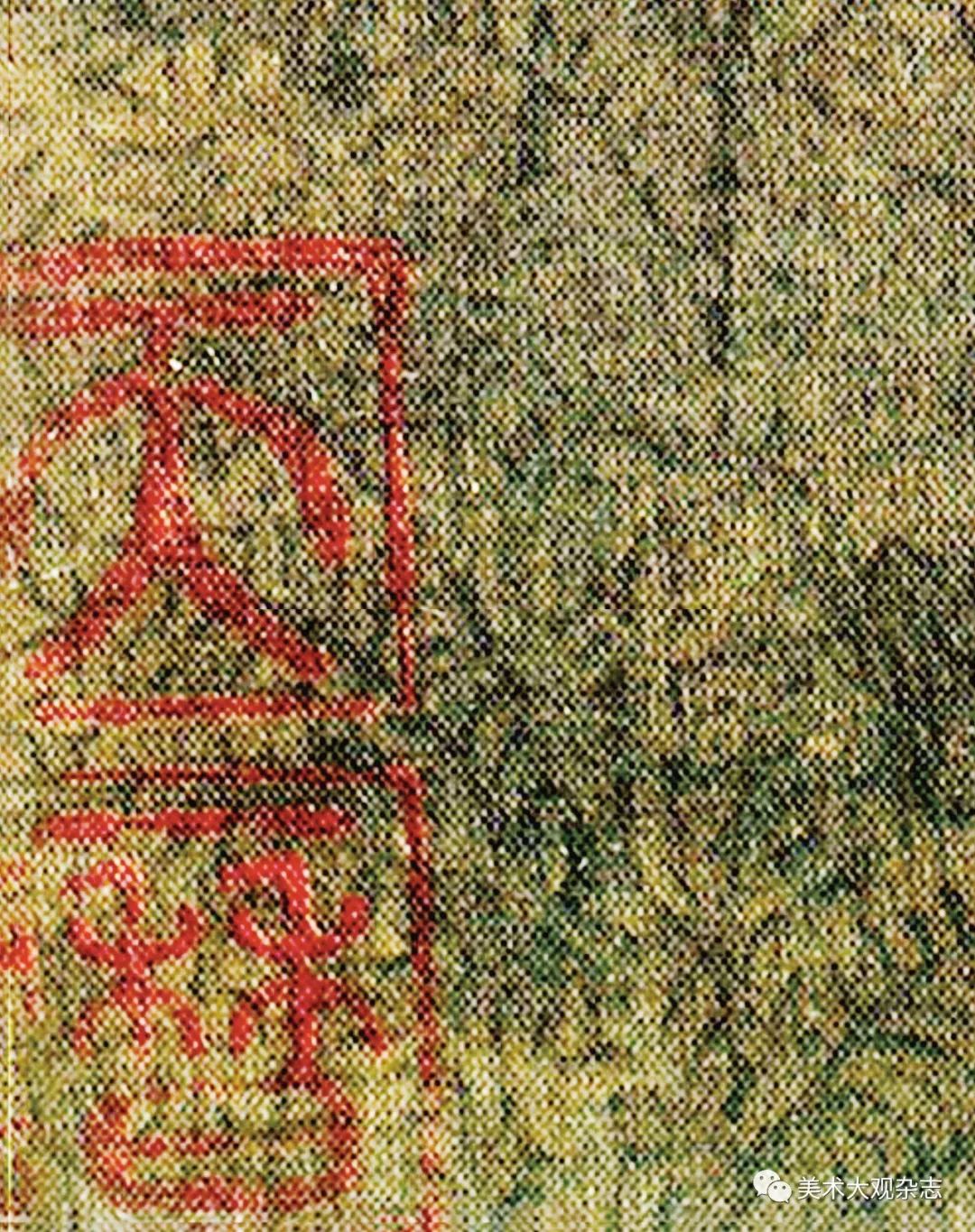

图 2-2 ˉ 元文宗御府“天”“历”朱文连珠印 ˉ《丹枫呦鹿图》轴(局部)ˉ 绢本设色ˉ 纵118.5 厘米,横64.6 厘米 ˉ 佚名 ˉ 辽 ˉ 台北故宫博物院藏 图 3-1 ˉ 何吾驺题引首 ˉ 白描本(局部)

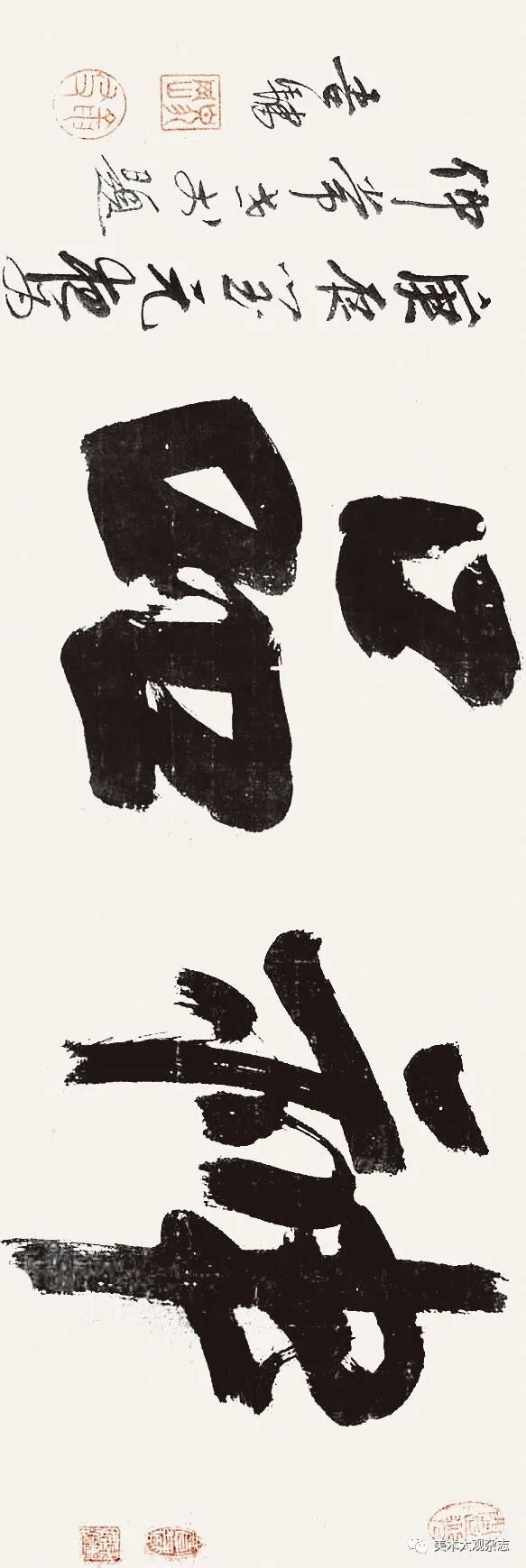

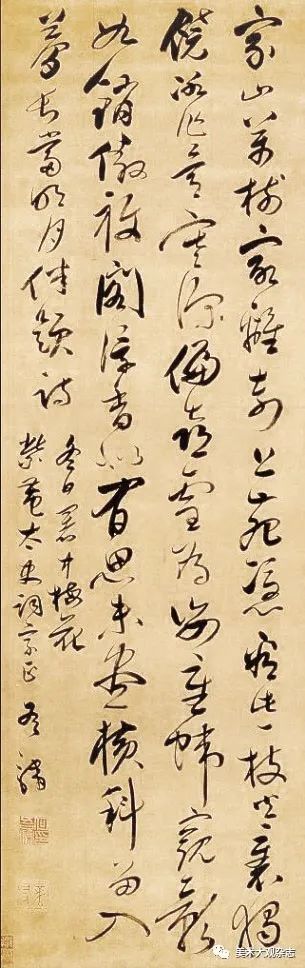

图 3-1 ˉ 何吾驺题引首 ˉ 白描本(局部) 图 3-2 ˉ 冬日署中梅花诗轴 ˉ 绫本草书 ˉ 纵160.5厘米,横55.3厘米 ˉ 何吾驺 ˉ 上海博物馆藏

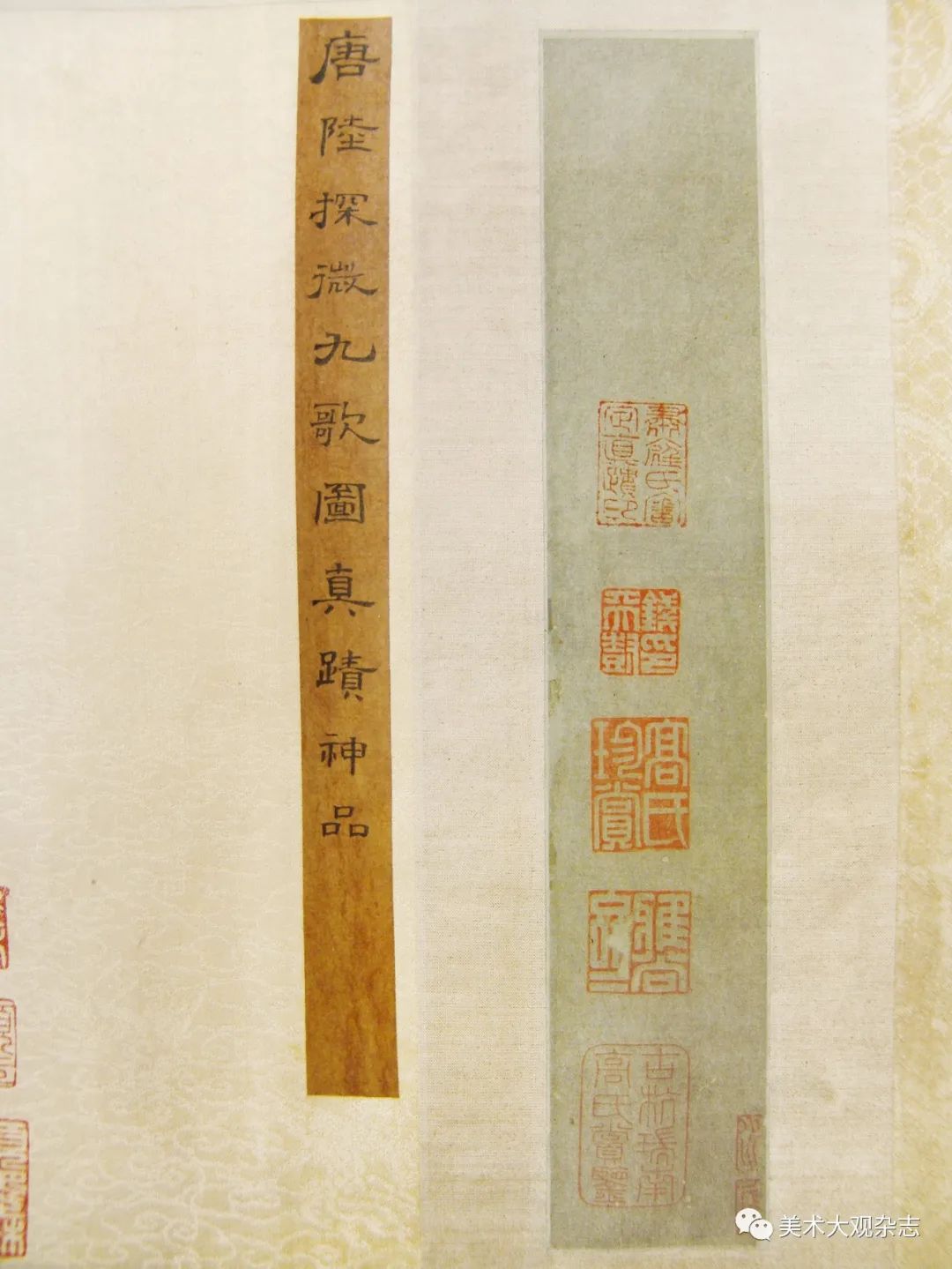

图 3-2 ˉ 冬日署中梅花诗轴 ˉ 绫本草书 ˉ 纵160.5厘米,横55.3厘米 ˉ 何吾驺 ˉ 上海博物馆藏 图 4 ˉ 题签 ˉ 白描本(局部)

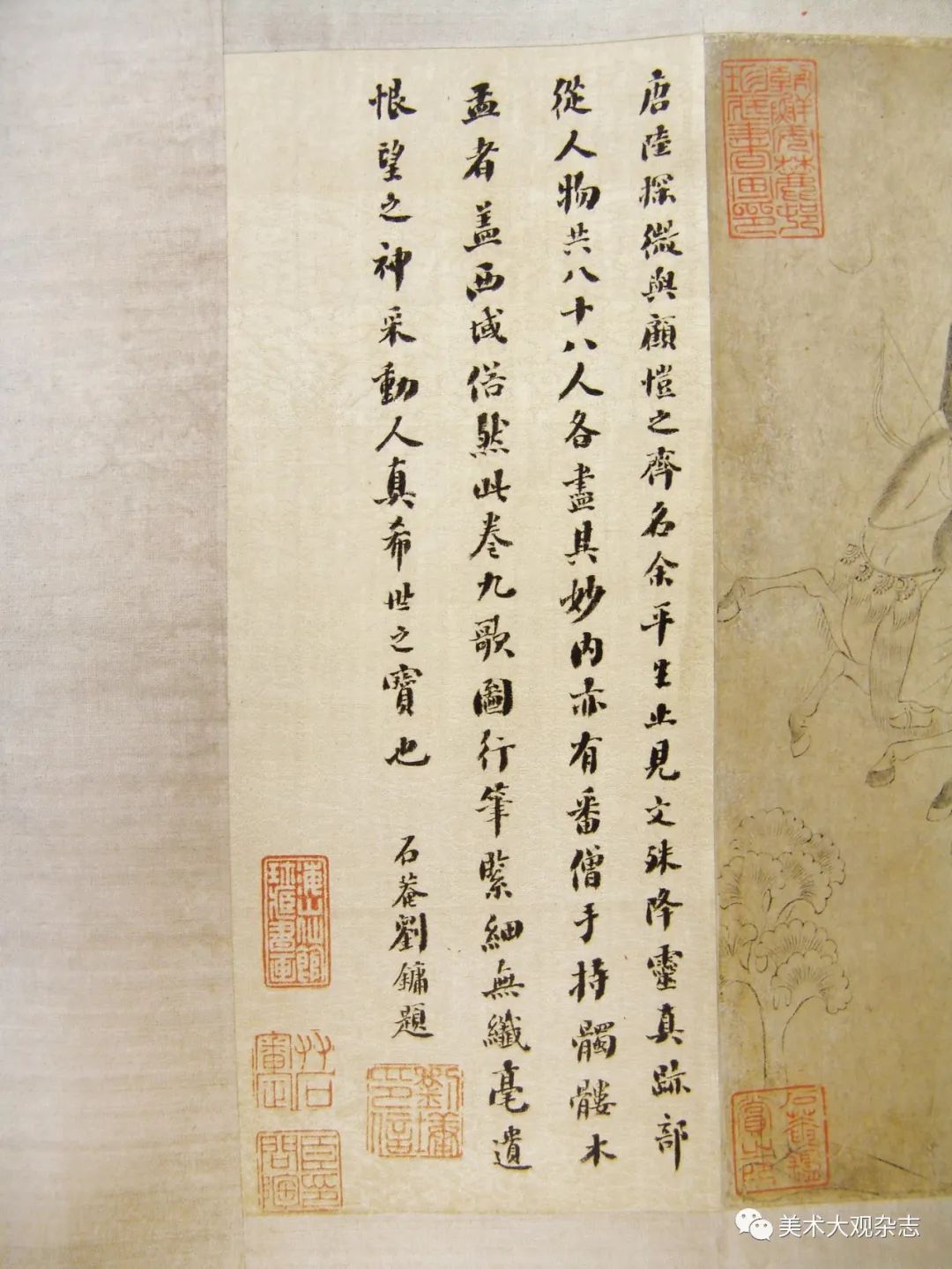

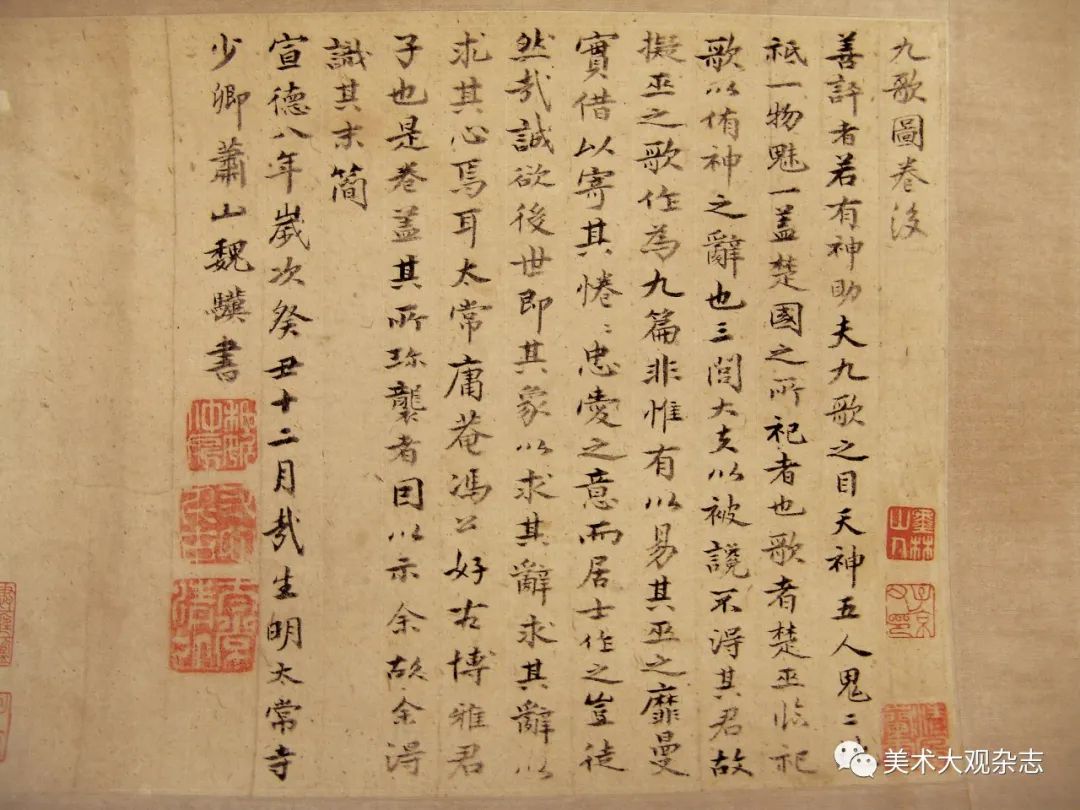

图 4 ˉ 题签 ˉ 白描本(局部) 图 5 ˉ 刘墉跋 ˉ 白描本(局部)

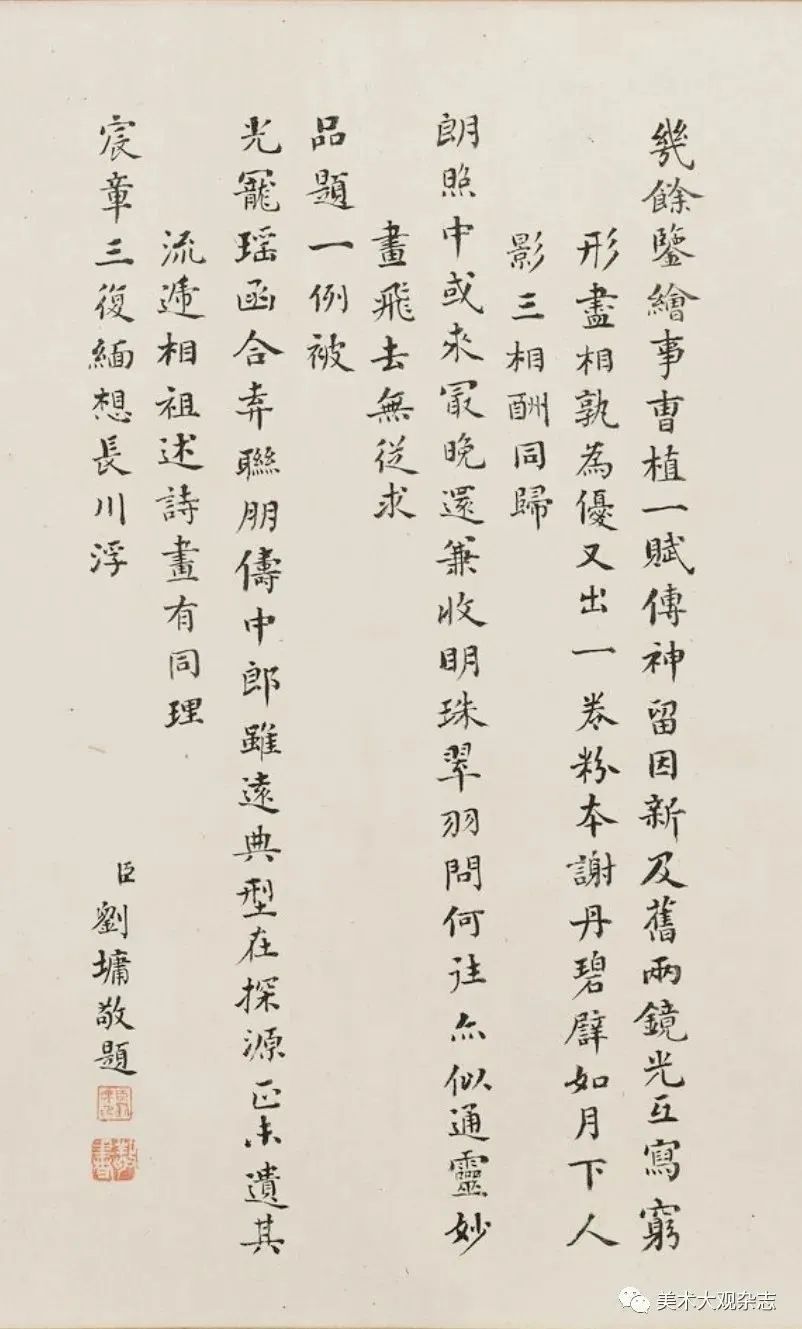

图 5 ˉ 刘墉跋 ˉ 白描本(局部) 图 6 ˉ 刘墉题跋 ˉ 辽宁本(局部)

图 6 ˉ 刘墉题跋 ˉ 辽宁本(局部) 图 7 ˉ 魏骥跋 ˉ 白描本(局部)

图 7 ˉ 魏骥跋 ˉ 白描本(局部) 图 8 ˉ 宋荦跋 ˉ 白描本(局部)

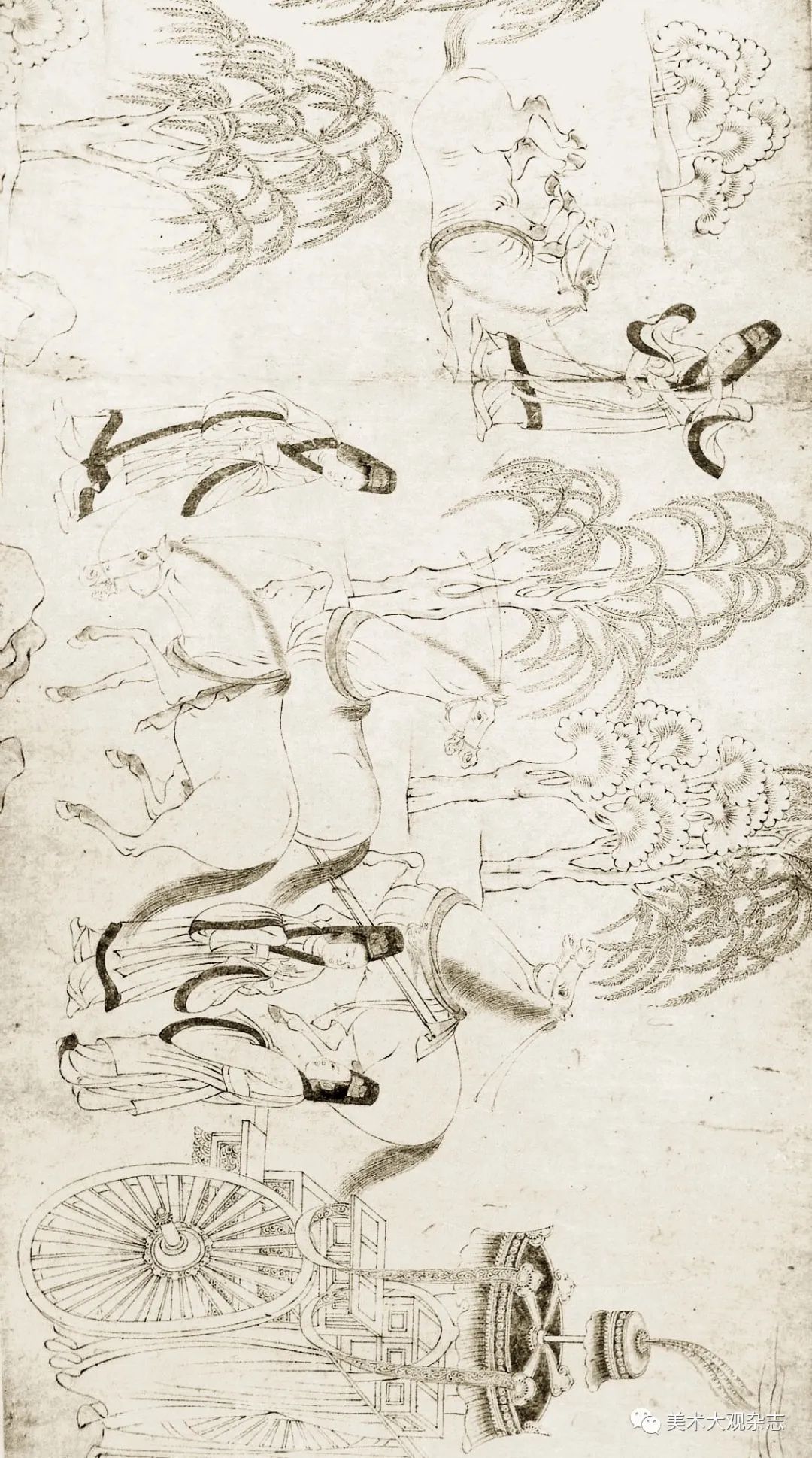

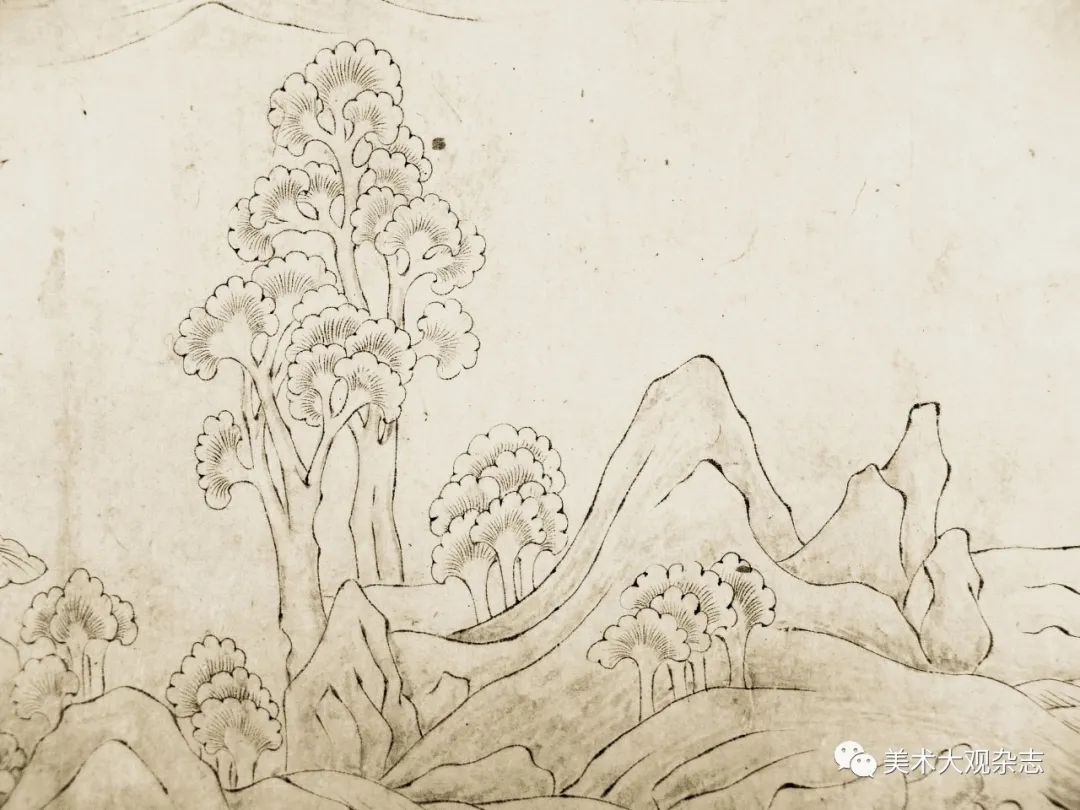

图 8 ˉ 宋荦跋 ˉ 白描本(局部) 图 9-1ˉ 车怠马烦 ˉ 白描本(局部)

图 9-1ˉ 车怠马烦 ˉ 白描本(局部) 图 9-2 ˉ《五马图》卷(局部)ˉ 纸本浅设色 ˉ 纵29.5厘米,横 255厘米 ˉ 李公麟 ˉ 东京国立博物馆藏

图 9-2 ˉ《五马图》卷(局部)ˉ 纸本浅设色 ˉ 纵29.5厘米,横 255厘米 ˉ 李公麟 ˉ 东京国立博物馆藏 图 9-3 ˉ《五马图》卷(局部)ˉ 纸本浅设色 ˉ 纵29.5厘米,横255 厘米 ˉ 李公麟 ˉ 东京国立博物馆藏

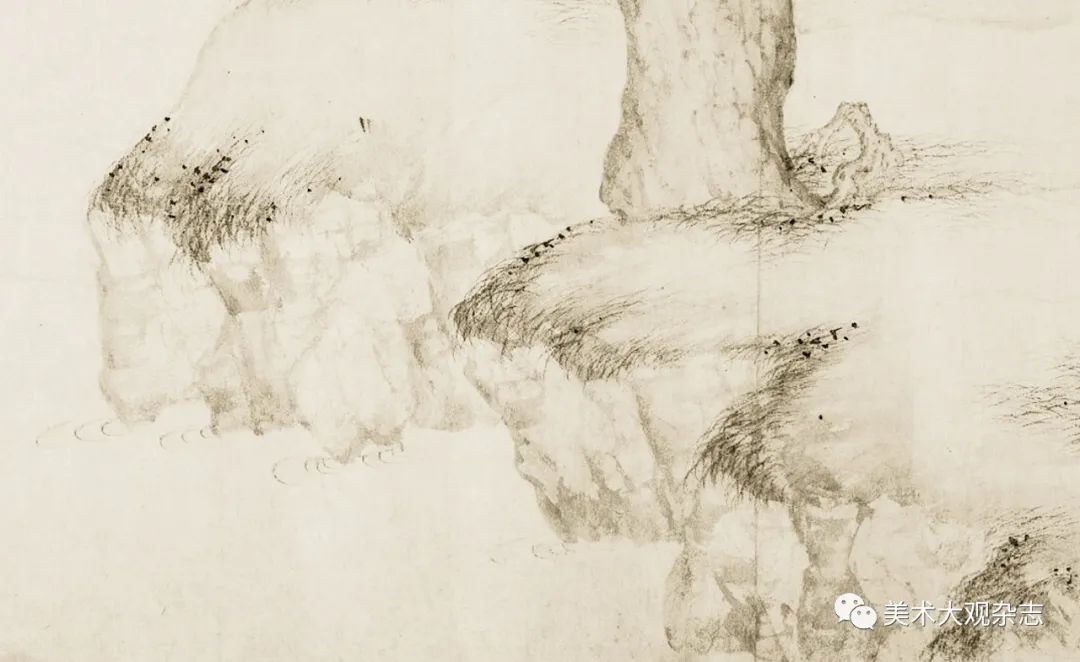

图 9-3 ˉ《五马图》卷(局部)ˉ 纸本浅设色 ˉ 纵29.5厘米,横255 厘米 ˉ 李公麟 ˉ 东京国立博物馆藏 图 10-1 ˉ 山石皴法 ˉ 白描本(局部)

图 10-1 ˉ 山石皴法 ˉ 白描本(局部) 图 10-2 ˉ 山石皴法 ˉ 西园雅集图(局部)ˉ 长卷纸本白描ˉ 纵26.5 厘米,横406 厘米 ˉ 李公麟(传)ˉ 私人藏

图 10-2 ˉ 山石皴法 ˉ 西园雅集图(局部)ˉ 长卷纸本白描ˉ 纵26.5 厘米,横406 厘米 ˉ 李公麟(传)ˉ 私人藏 图 10-3 ˉ 山石坡渚皴法 ˉ 龙眠山庄图(局部)ˉ 长卷纸本白描 ˉ 纵28.9 厘米,横364.6 厘米 ˉ 李公麟 ˉ 台北故宫博物院藏

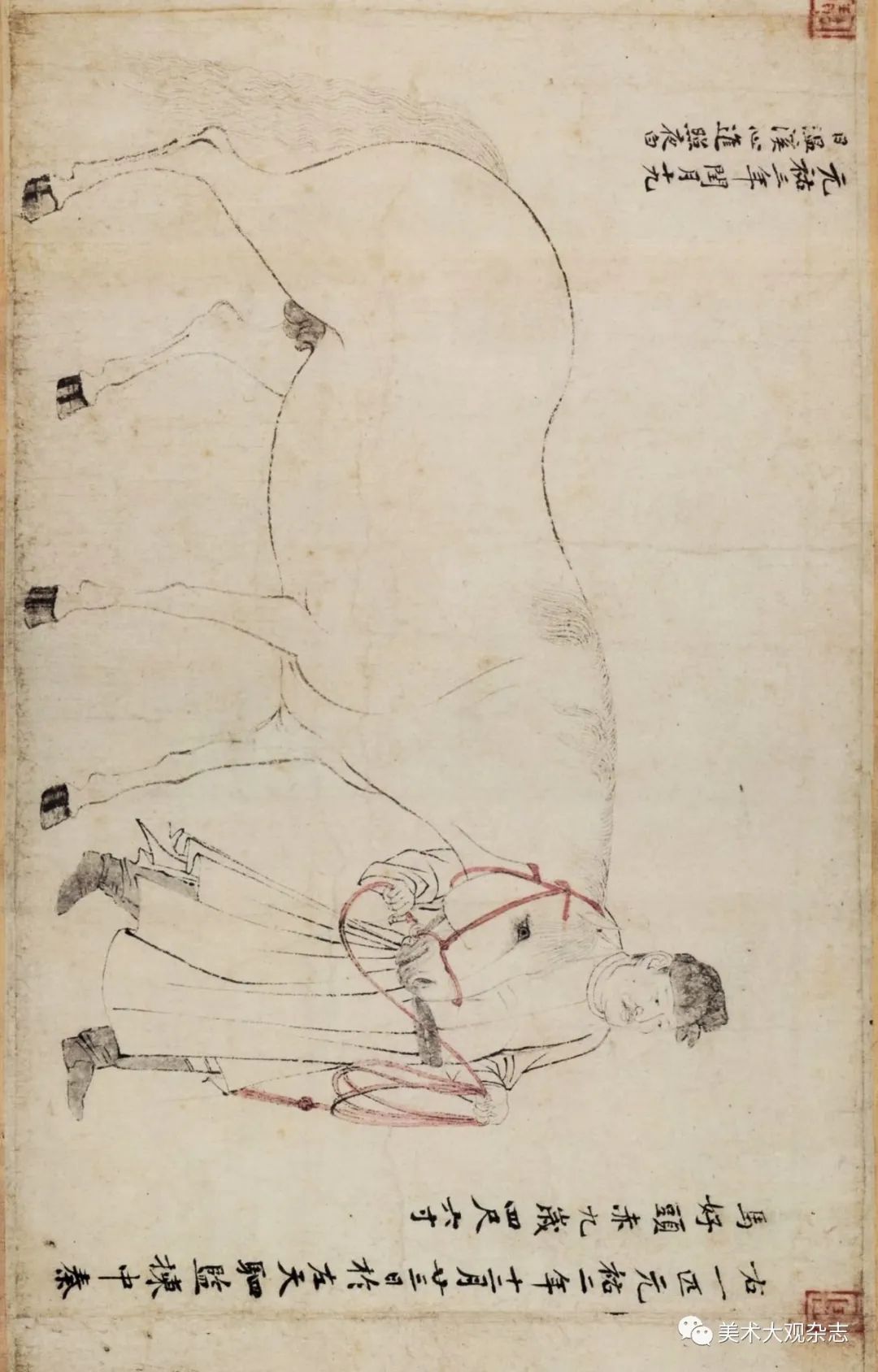

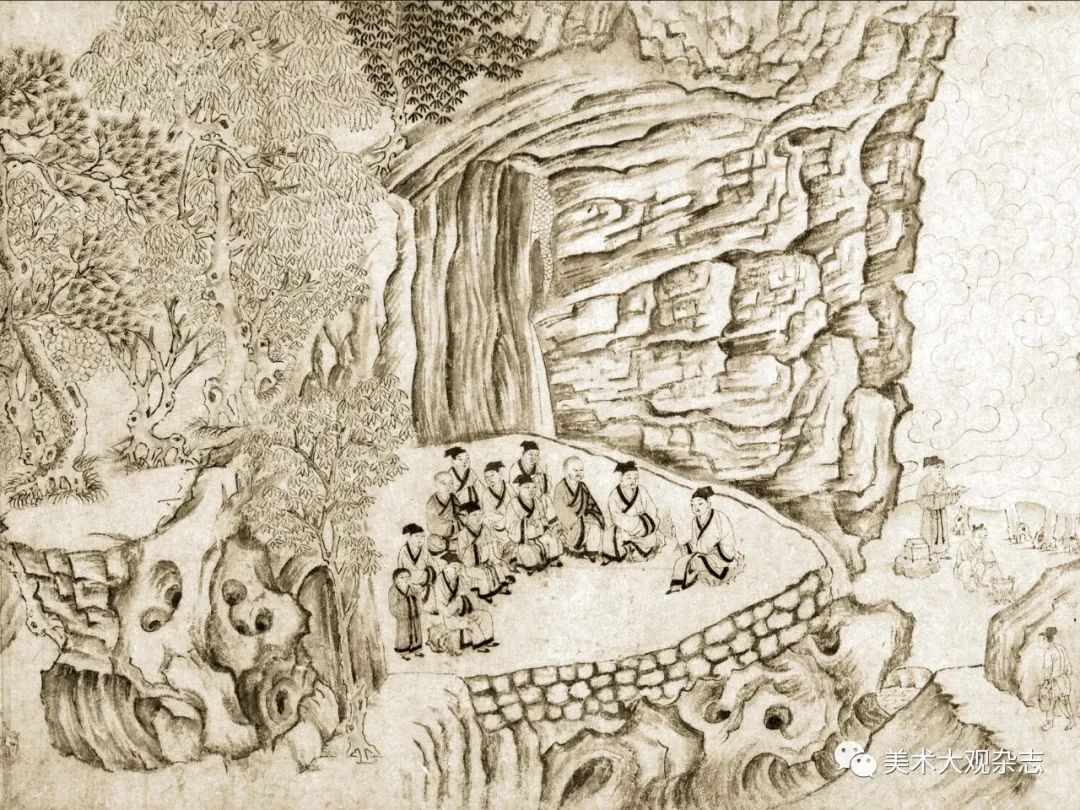

图 10-3 ˉ 山石坡渚皴法 ˉ 龙眠山庄图(局部)ˉ 长卷纸本白描 ˉ 纵28.9 厘米,横364.6 厘米 ˉ 李公麟 ˉ 台北故宫博物院藏 图 11-1 ˉ 人物服饰衣缘袖口宽黑边 ˉ白描本(局部)

图 11-1 ˉ 人物服饰衣缘袖口宽黑边 ˉ白描本(局部) 图 11-2 ˉ 人物服饰衣缘袖口宽黑边 ˉ 龙眠山庄图(局部)ˉ 长卷纸本白描 ˉ 纵28.9厘米,横364.6厘米 ˉ 李公麟 ˉ 台北故宫博物院藏

图 11-2 ˉ 人物服饰衣缘袖口宽黑边 ˉ 龙眠山庄图(局部)ˉ 长卷纸本白描 ˉ 纵28.9厘米,横364.6厘米 ˉ 李公麟 ˉ 台北故宫博物院藏 图 12-1 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部)

图 12-1 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部) 图 12-2 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部)

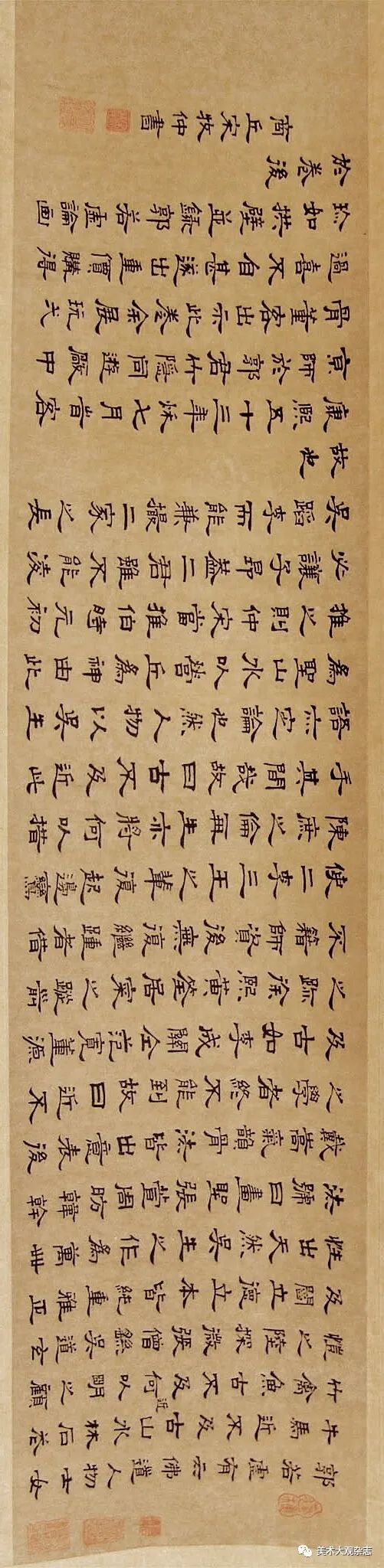

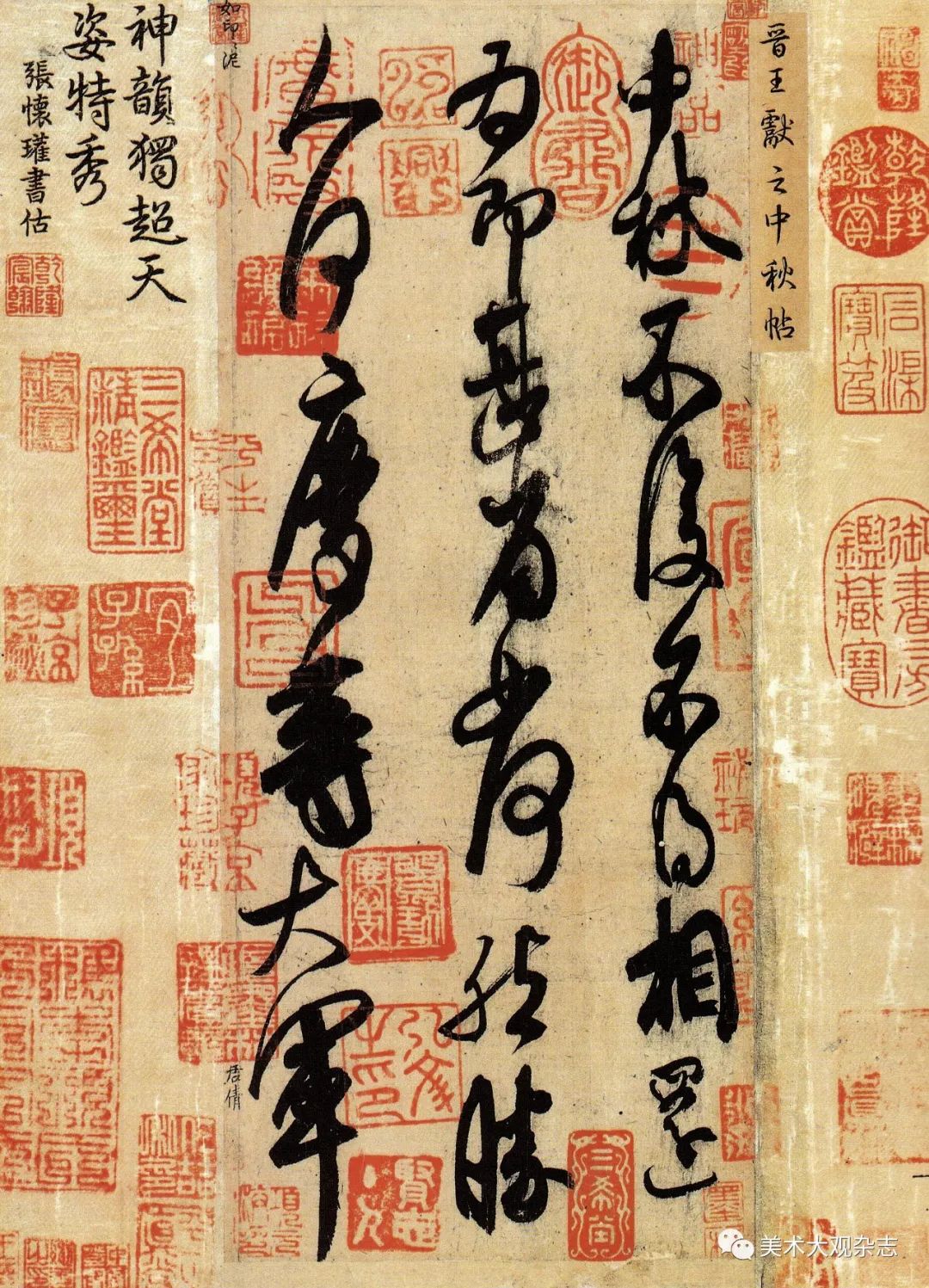

图 12-2 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部) 图 13-1 ˉ《中秋帖》卷 ˉ 纸本草书 ˉ 纵27 厘米,横11.9 厘米 ˉ 王献之(传)ˉ 晋 ˉ 北京故宫博物院藏

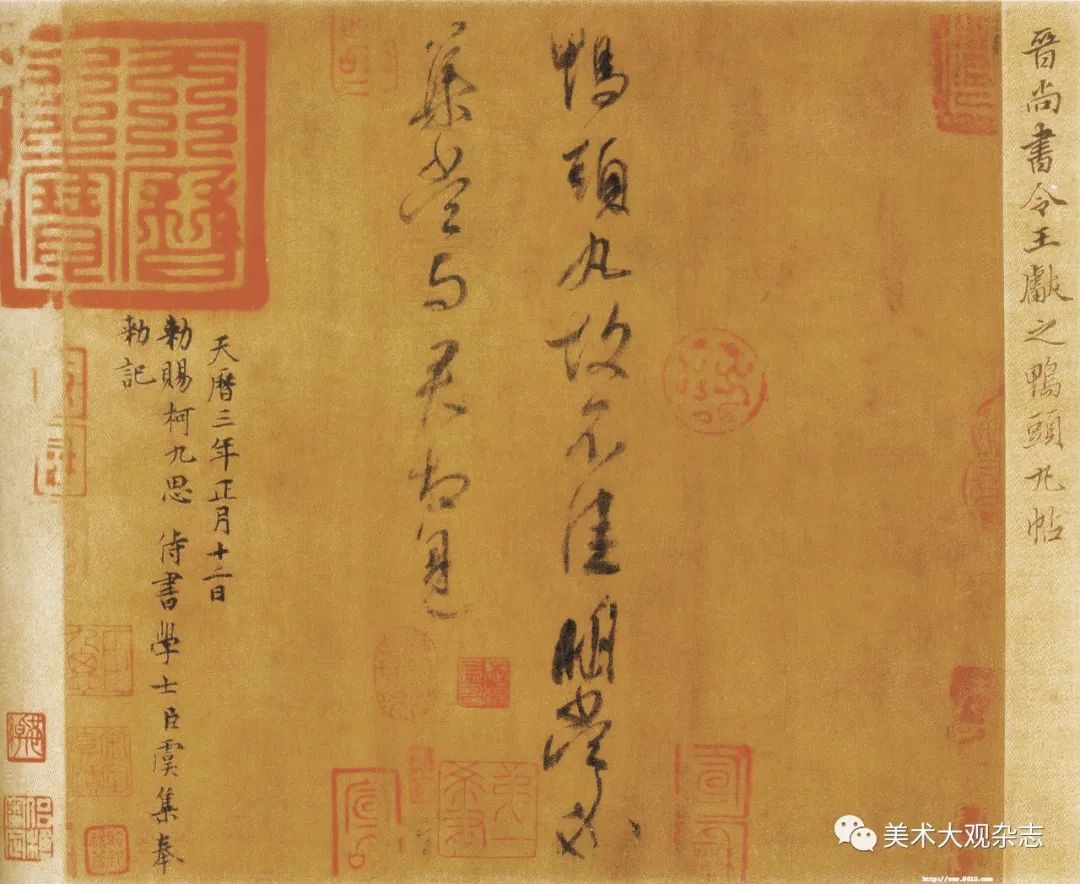

图 13-1 ˉ《中秋帖》卷 ˉ 纸本草书 ˉ 纵27 厘米,横11.9 厘米 ˉ 王献之(传)ˉ 晋 ˉ 北京故宫博物院藏 图 13-2ˉ《鸭头丸帖》卷 ˉ 绢本行草书 ˉ 纵26.1厘米,横26.9厘米 ˉ 王献之 ˉ 上海博物馆藏

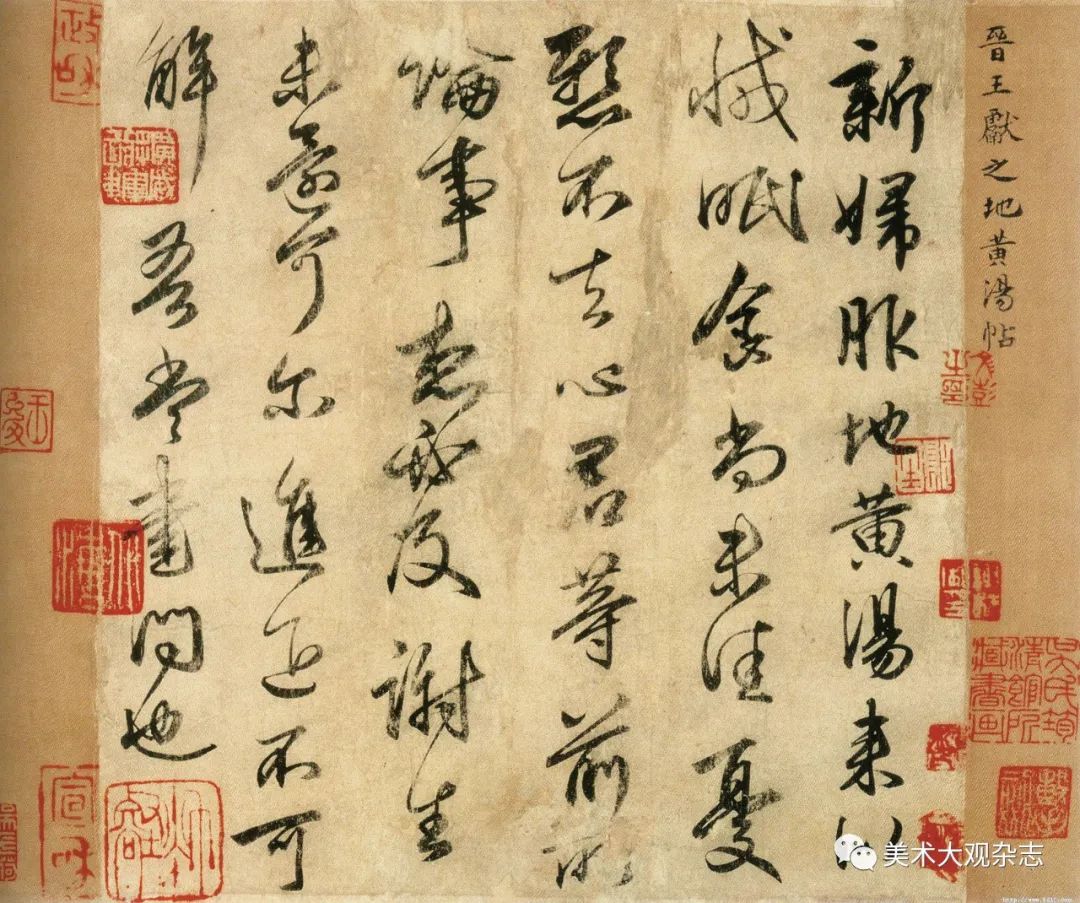

图 13-2ˉ《鸭头丸帖》卷 ˉ 绢本行草书 ˉ 纵26.1厘米,横26.9厘米 ˉ 王献之 ˉ 上海博物馆藏 图 13-3 ˉ 新妇地黄汤帖(唐摹本)ˉ 行草书 ˉ 纵25.3厘米,横24.0厘米 ˉ 王献之 ˉ 日本东京台东区书道博物馆藏

图 13-3 ˉ 新妇地黄汤帖(唐摹本)ˉ 行草书 ˉ 纵25.3厘米,横24.0厘米 ˉ 王献之 ˉ 日本东京台东区书道博物馆藏 图 14-1 ˉ 女神 ˉ 北京甲本 ( 局部 )

图 14-1 ˉ 女神 ˉ 北京甲本 ( 局部 ) 图 14-2 ˉ 洛神 ˉ 弗利尔甲本 ( 局部 )

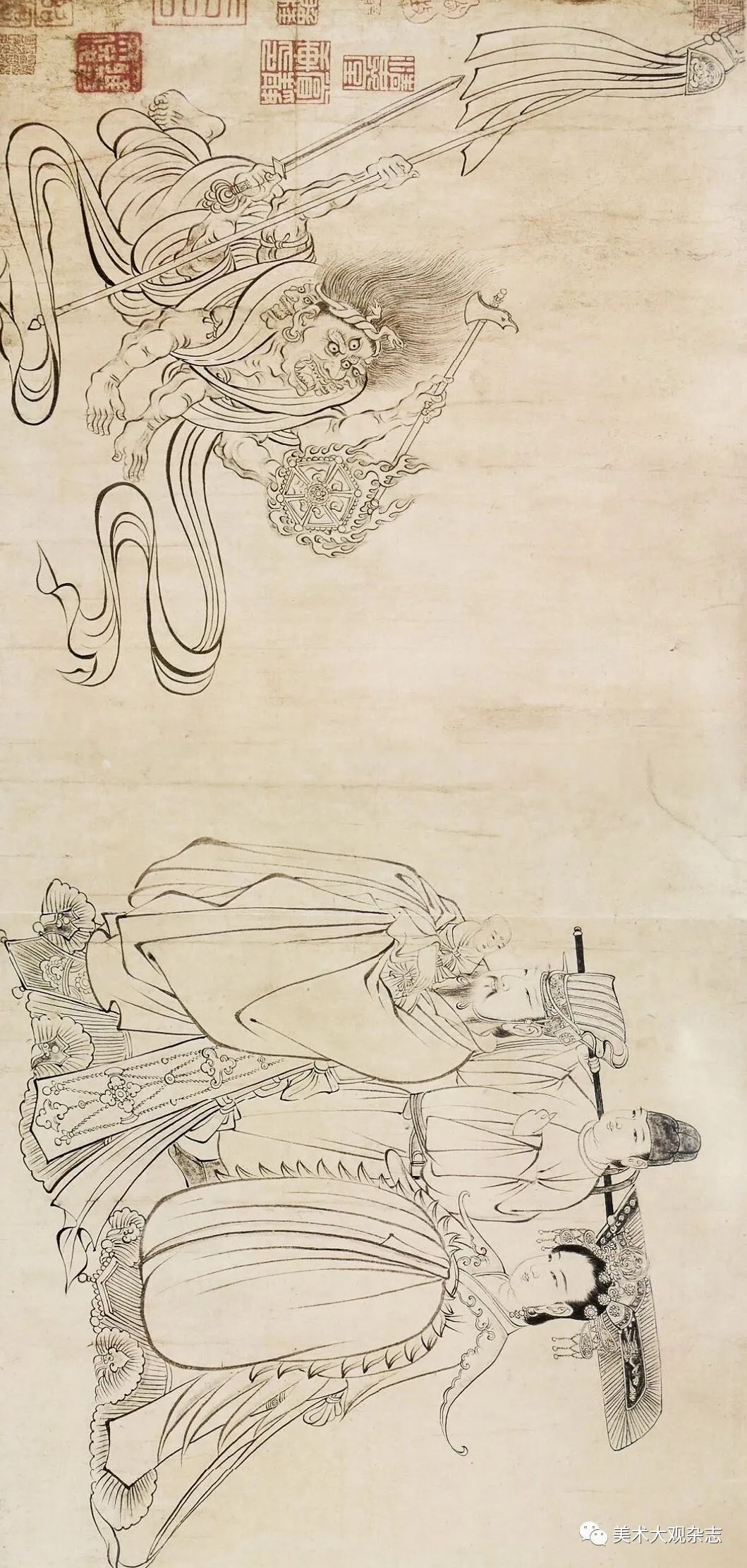

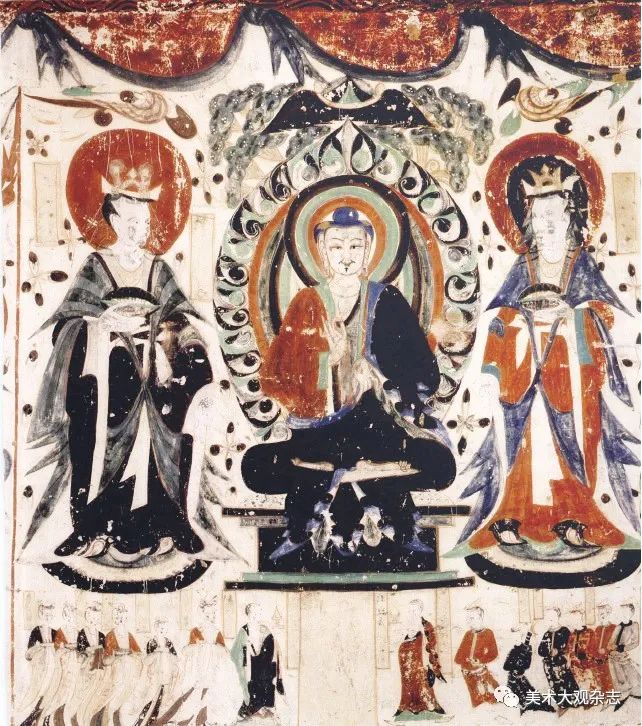

图 14-2 ˉ 洛神 ˉ 弗利尔甲本 ( 局部 ) 图 15-1 ˉ《天王送子图》卷(局部)ˉ 纸本手卷 ˉ 纵 35.5厘米 ,横 338.1 厘米 ˉ 吴道子 ˉ 唐 ˉ 日本大阪市立美术馆藏

图 15-1 ˉ《天王送子图》卷(局部)ˉ 纸本手卷 ˉ 纵 35.5厘米 ,横 338.1 厘米 ˉ 吴道子 ˉ 唐 ˉ 日本大阪市立美术馆藏 图 15-2 ˉ《免胄图》卷(局部)ˉ 纸本白描 ˉ 纵32.3厘米 , 横223.8厘米 ˉ 李公麟 ˉ 宋 ˉ台北故宫博物院藏

图 15-2 ˉ《免胄图》卷(局部)ˉ 纸本白描 ˉ 纵32.3厘米 , 横223.8厘米 ˉ 李公麟 ˉ 宋 ˉ台北故宫博物院藏 图 16-1 ˉ 罗睺罗献食认父(局部)ˉ 敦煌 217 窟龛顶壁画 ˉ 盛唐(出自《中国美术分类全集·中国壁画全集: 敦煌 6 盛唐》)

图 16-1 ˉ 罗睺罗献食认父(局部)ˉ 敦煌 217 窟龛顶壁画 ˉ 盛唐(出自《中国美术分类全集·中国壁画全集: 敦煌 6 盛唐》) 图 16-2 ˉ 菩萨头像 ˉ 敦煌 217 窟龛内南壁 ˉ 盛唐(出自《中国美术分类全集·中国壁画全集: 敦煌 6 盛唐》

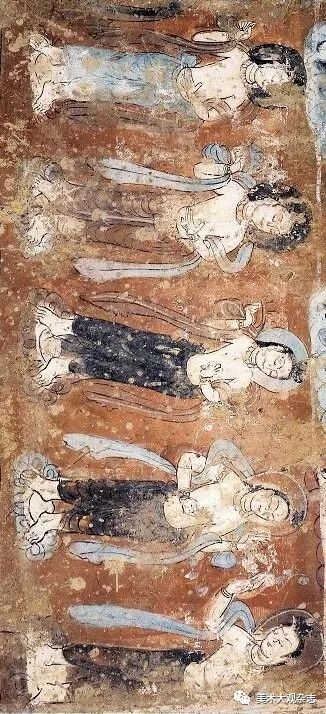

图 16-2 ˉ 菩萨头像 ˉ 敦煌 217 窟龛内南壁 ˉ 盛唐(出自《中国美术分类全集·中国壁画全集: 敦煌 6 盛唐》 图 17-1ˉ 供养菩萨 ˉ 敦煌第 275 龛南壁 ˉ 北凉 ˉ 出自《中国美术分类全集·中国壁画全集 1: 敦煌北凉·北魏》

图 17-1ˉ 供养菩萨 ˉ 敦煌第 275 龛南壁 ˉ 北凉 ˉ 出自《中国美术分类全集·中国壁画全集 1: 敦煌北凉·北魏》 图 17-2 ˉ 千佛 ˉ 敦煌第 263 窟北壁东侧 ˉ 北魏 ˉ 出自《中国美术分类全集·中国敦煌壁画全集 1: 敦煌北凉·北魏》

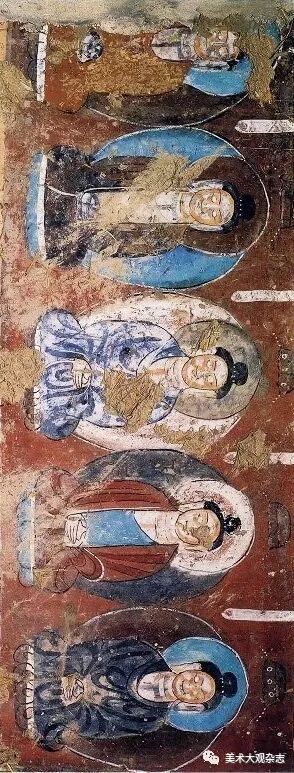

图 17-2 ˉ 千佛 ˉ 敦煌第 263 窟北壁东侧 ˉ 北魏 ˉ 出自《中国美术分类全集·中国敦煌壁画全集 1: 敦煌北凉·北魏》 图 17-3 ˉ 说法图 ˉ 敦煌第 285 窟 ˉ 西魏 ˉ 出自《中国美术分类全集·中国敦煌壁画全集 2: 西魏 》

图 17-3 ˉ 说法图 ˉ 敦煌第 285 窟 ˉ 西魏 ˉ 出自《中国美术分类全集·中国敦煌壁画全集 2: 西魏 》 图 18-1 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部)

图 18-1 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部) 图 18-2 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部)

图 18-2 ˉ 女神 ˉ 白描本(局部) 图 19-1 ˉ《送子天王图》卷(局部)ˉ 纸本手卷 ˉ 纵35.5厘米,横 338.1厘米 ˉ 吴道子 ˉ 日本大阪市立美术馆藏

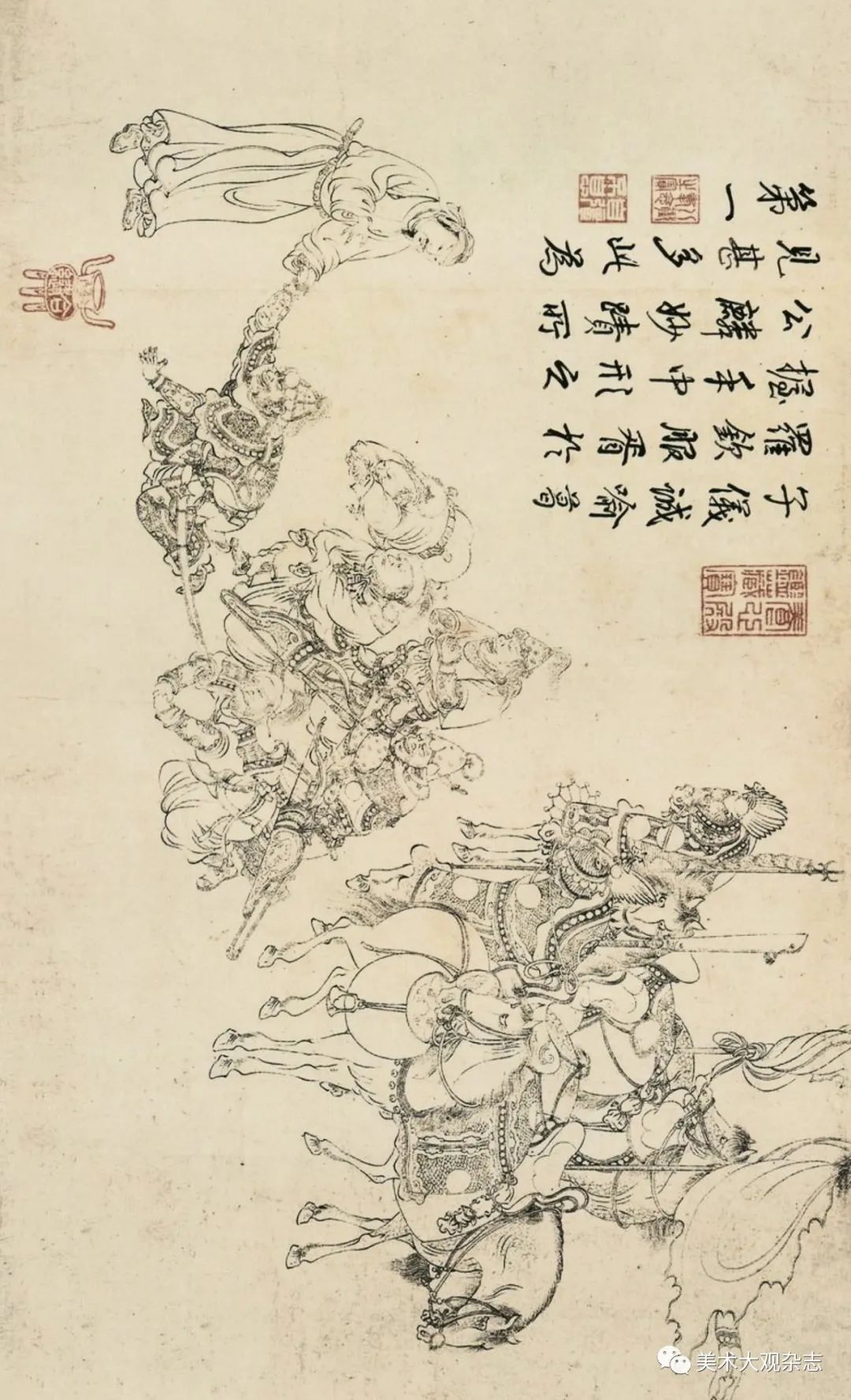

图 19-1 ˉ《送子天王图》卷(局部)ˉ 纸本手卷 ˉ 纵35.5厘米,横 338.1厘米 ˉ 吴道子 ˉ 日本大阪市立美术馆藏 图 19-2 ˉ《送子天王图》卷(局部)ˉ 纸本手卷 ˉ 纵35.5厘米,横338.1厘米 ˉ 吴道子 ˉ日本大阪市立美术馆藏

图 19-2 ˉ《送子天王图》卷(局部)ˉ 纸本手卷 ˉ 纵35.5厘米,横338.1厘米 ˉ 吴道子 ˉ日本大阪市立美术馆藏 图 20-1 ˉ 洛神与曹植及随从 ˉ 北京甲本(局部)

图 20-1 ˉ 洛神与曹植及随从 ˉ 北京甲本(局部) 图 20-2 ˉ 洛神离去情景 ˉ 北京甲本(局部)

图 20-2 ˉ 洛神离去情景 ˉ 北京甲本(局部) 图 20-3 ˉ 洛神离去情景 ˉ 弗利尔甲本(局部)

图 20-3 ˉ 洛神离去情景 ˉ 弗利尔甲本(局部) 图 21ˉ 韩休墓山水画屏 ˉ 纵194厘米,横217厘米 ˉ 佚名 ˉ 盛唐 ˉ 陕西西安长安区郭新庄发掘

图 21ˉ 韩休墓山水画屏 ˉ 纵194厘米,横217厘米 ˉ 佚名 ˉ 盛唐 ˉ 陕西西安长安区郭新庄发掘