一个世纪以来,众多中外学者从不同的角度对 楼兰文书考证解读,形成了独有的“楼兰学”。但无 论对其进行何种研究,楼兰文书中精美的书写墨迹始 终是我们无法避开的审美对象。正如侯灿在论及楼兰 简纸文书的学术意义时说道:“楼兰汉文文书又正值 我国书写载体由简牍向纸质过渡的交替期,也是今体 正、行、草书体形成时期,这一时期内地的有关考古 资料正有缺环,因此,这些资料又是研究中国书法史, 简牍学和文书学方面的不可多得的最佳资料和宝贵财 富。” [1] 楼兰简纸墨迹的留存使我们得以一睹晋人真 实的用笔,了解当时书风的发展境遇。

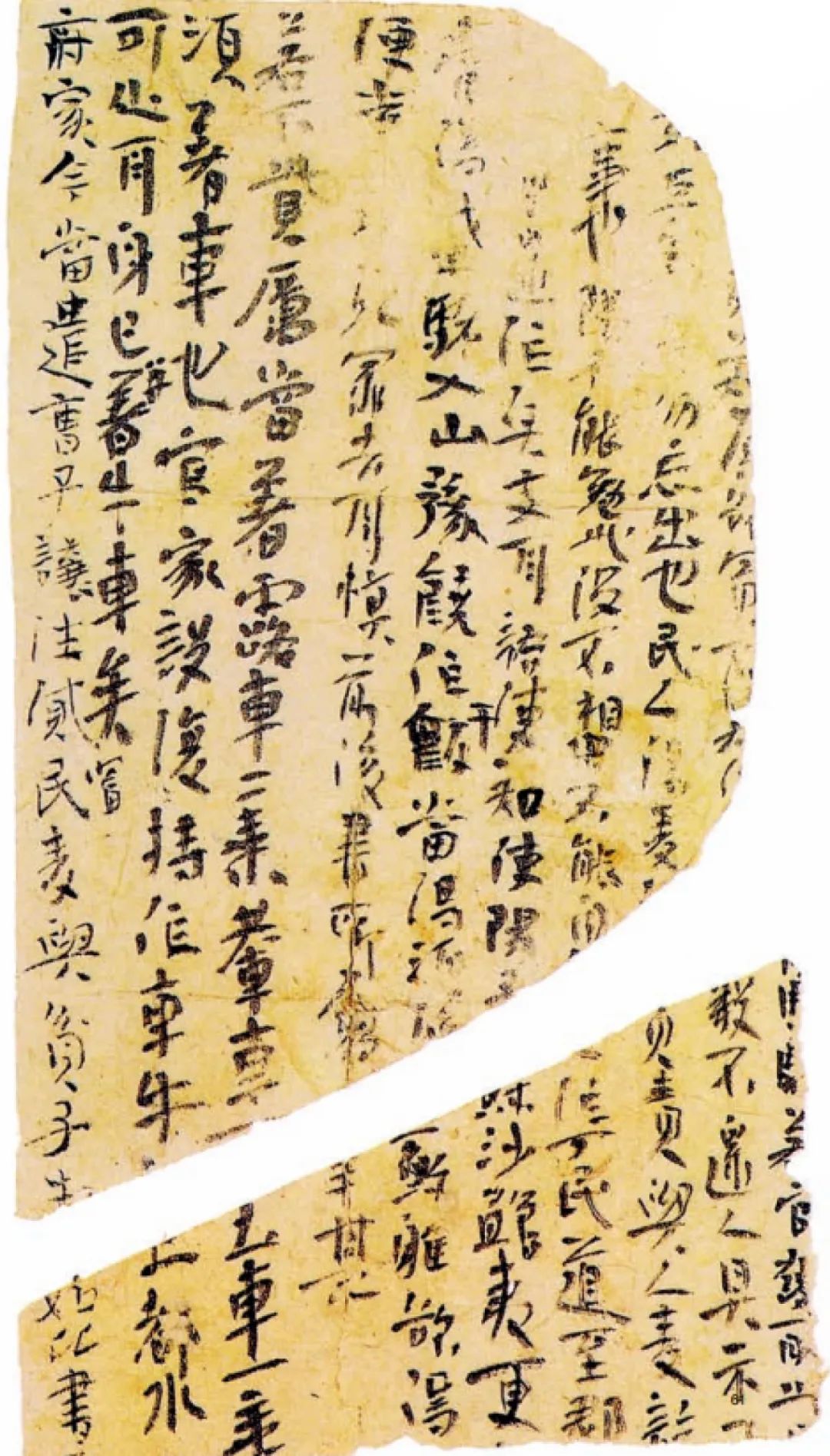

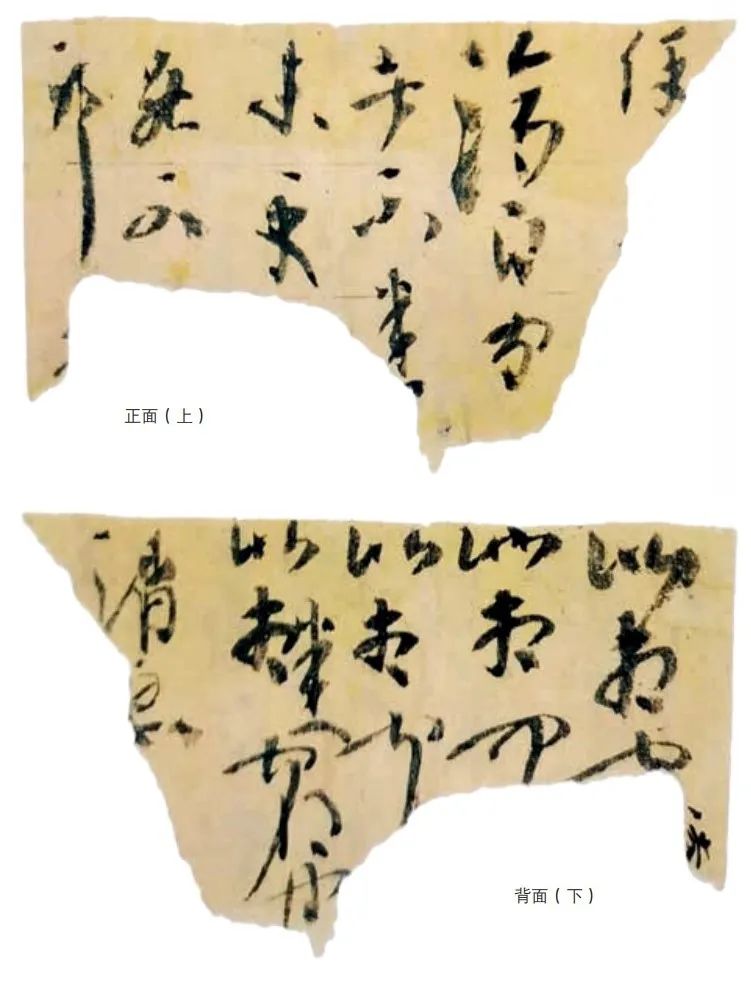

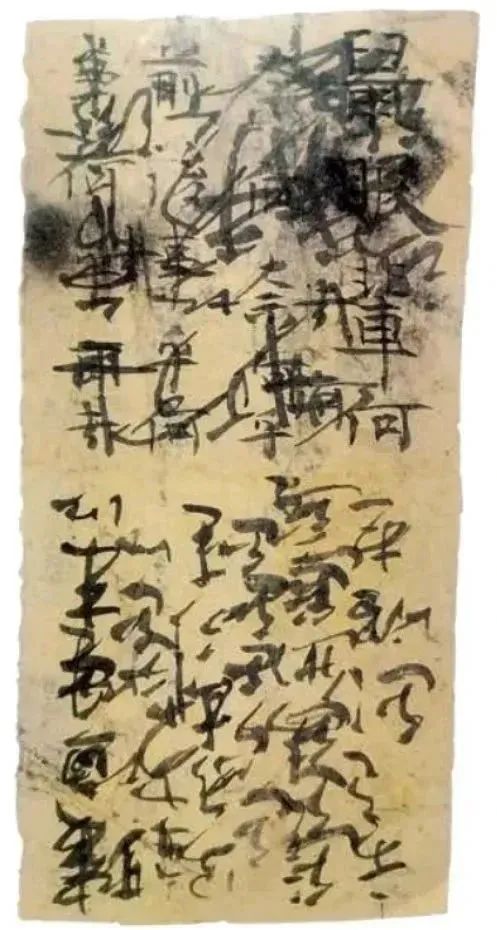

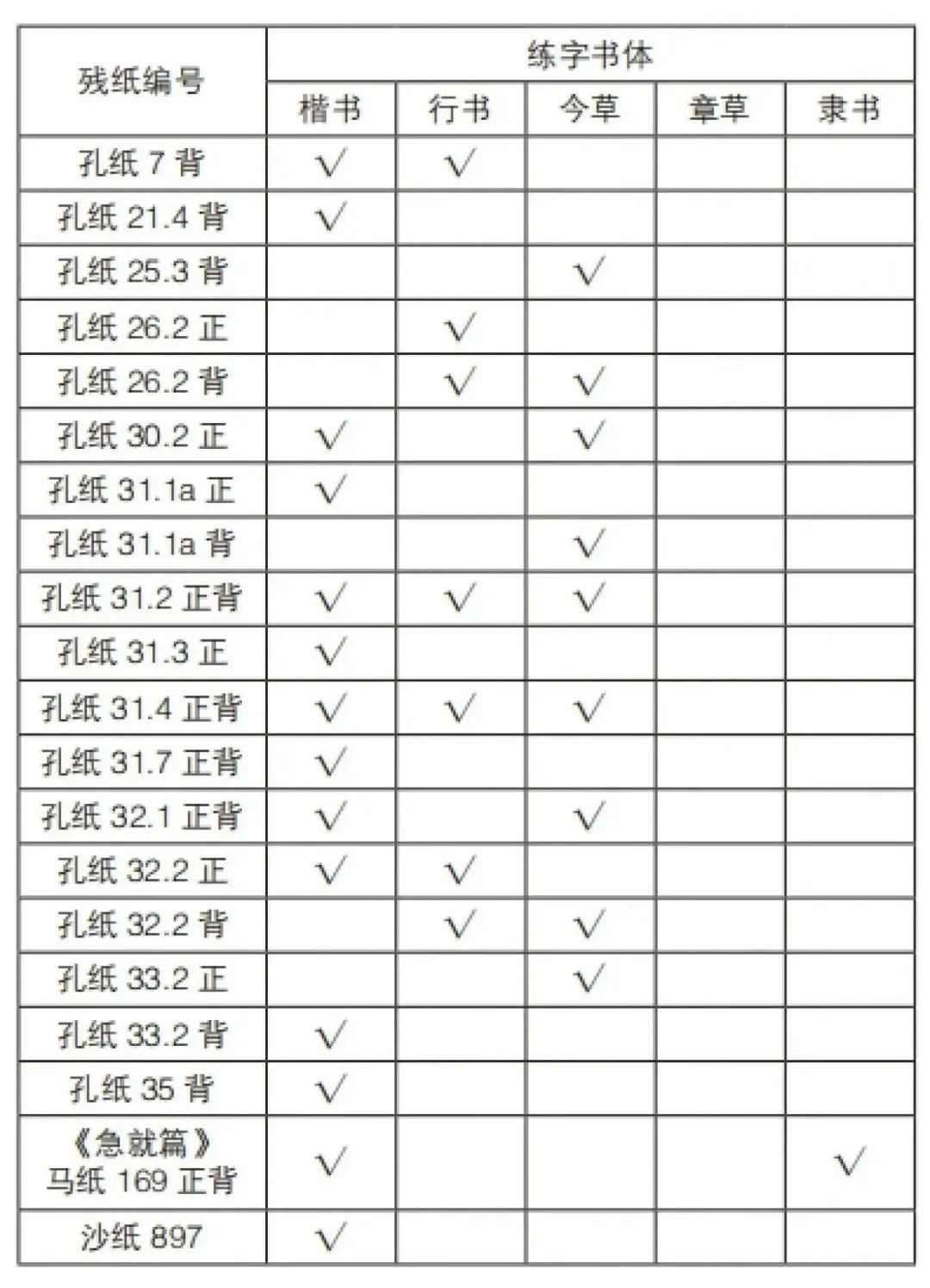

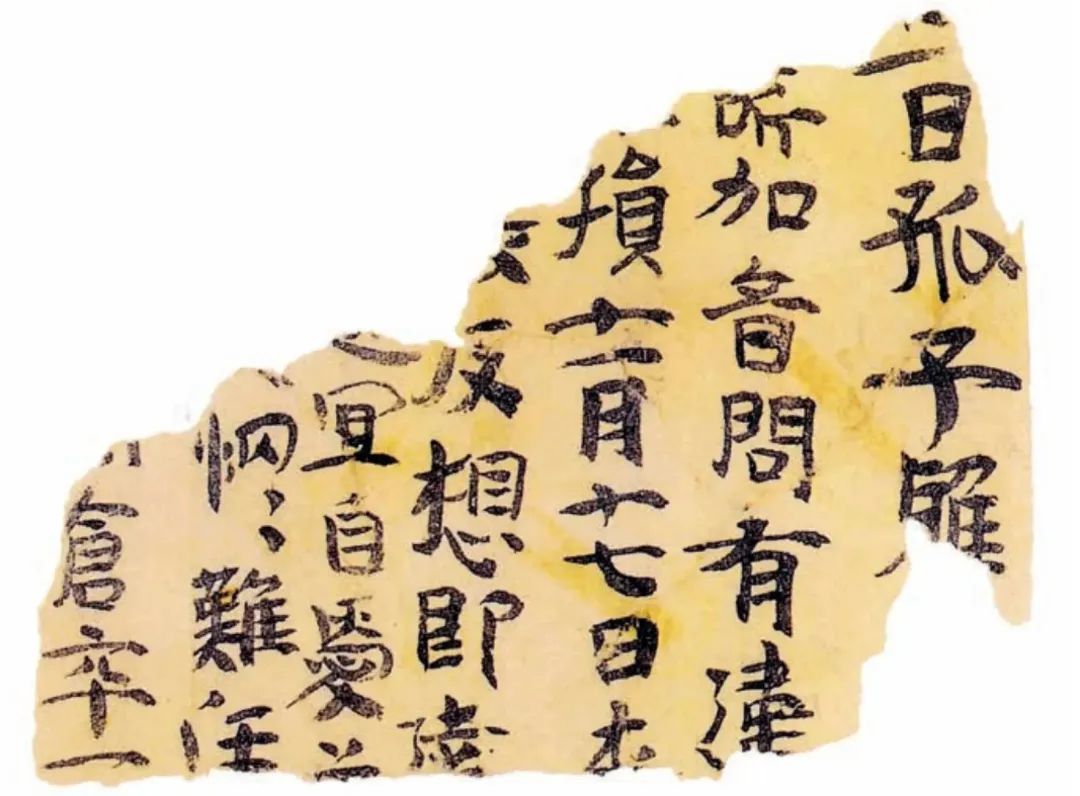

▲ 楼兰残纸

选自天津人民出版社《中国民间书法全集3》

(左右滑动查看)

魏晋时期书体的演变已经接近尾声,在书体趋 于稳定的基础上对书写技法的追求丰富了书法的表现 力。楼兰习字纸作为日常书写的产物是当时书者审美 的自然流露,这一时期的人们开始有意识地摆脱篆隶 形体及笔法的束缚去追求字迹的华丽与新妍。在追求 妍美这一点上作为民间书法的楼兰书法与以王羲之为 代表的经典书法相一致,这是时代的趋势。我们常说 一种新书风的形成是文人书家加工与美化的结果,但 我们也应该关注到更广泛的社会书写基础在推动魏晋 新体书风方面所做的努力。通过楼兰文书中的练字纸 我们能直观地察觉到人们在日常书写中对书写技法的 自觉追求,并且这种普遍追求融汇成了魏晋书法的时 代风貌。

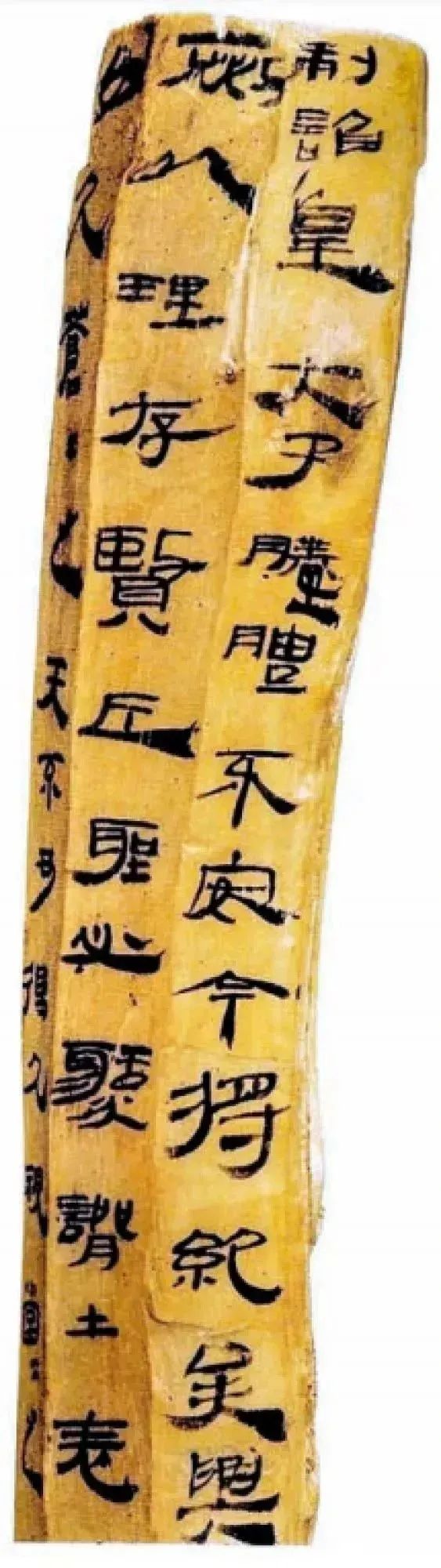

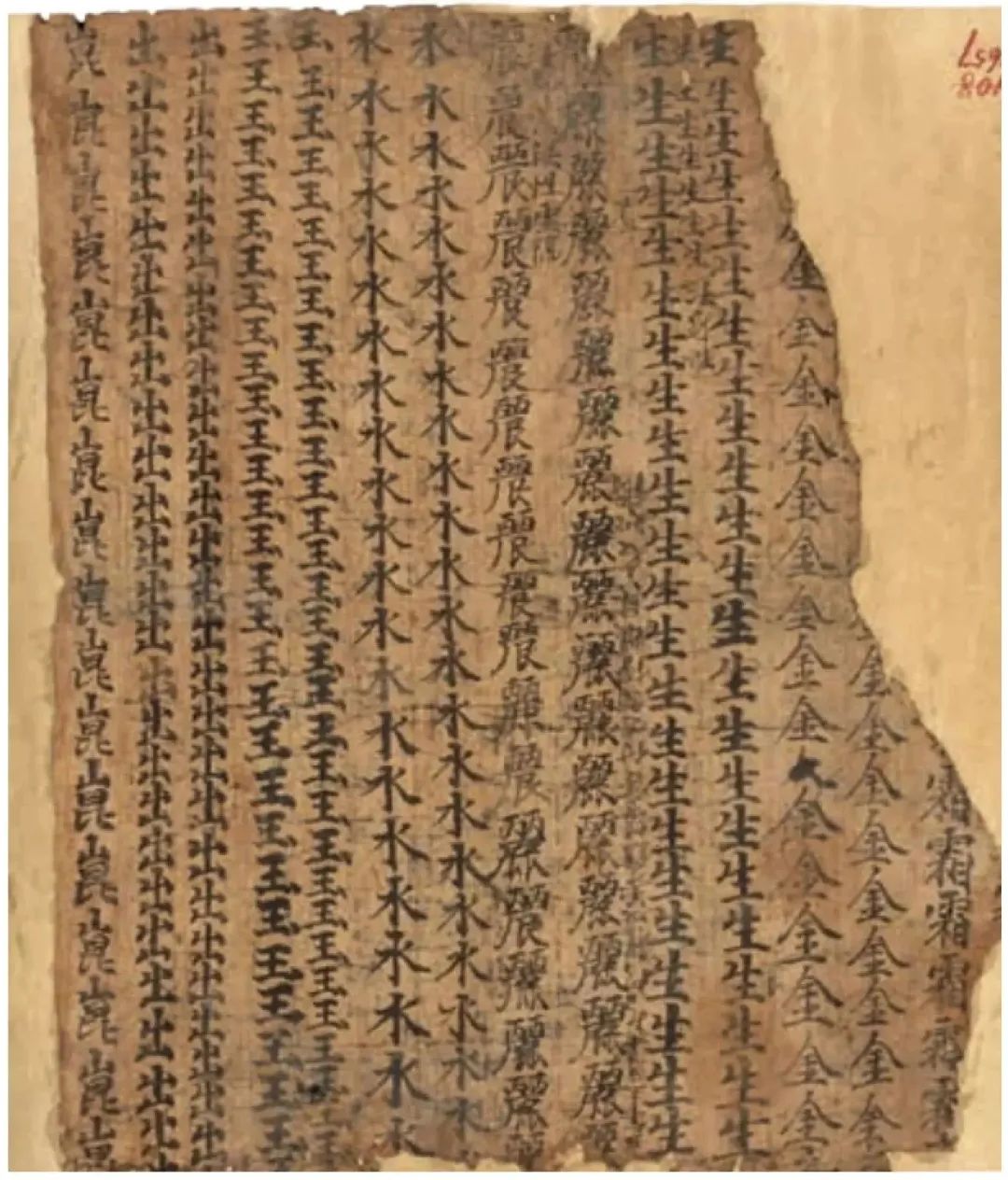

习字纸即专门练习书写的纸。本文中“习字纸”特 指在楼兰出土的简纸文书中魏晋书者专门用来书写练 习的纸张遗物。为了达到书写的美观与熟练,在简牍上 进行书写训练的现象在汉代就已经存在。出土的汉代习 字觚就是汉人进行书写训练的实物证明,唐人颜师古 在《急就篇注》释“觚”曰:“觚者,学书之牍,或以记 事。削木为之,盖简属也。……其形或六面或八面,皆可 书。觚者棱也,以有棱角故谓之觚。”“觚”是专门用来 学书的,其与竹简差不多,编联好之后同样可以卷起来 握在手里。文学家陆机在《文赋》中写道:“或操觚以率 尔,或含毫而邈然。” [2] 汉代的习字觚已经向我们展示 了汉人习字的努力。对单字重复的书写练习在唐代的敦 煌也有书迹留存,如敦煌出土的学童《千字文》《临兰亭 序》练字纸等是以蒙童读物或者书法经典为内容进行的 书法训练,这些日常书写训练的目的不是为了实用,而 是书者对书法美自觉的追求。

楼兰习字纸的书写主体为中下级文吏和屯田驻 军。“在出土的简纸文书中,揭示出了这里应是曹魏 西晋时期的西城长史府治所和驻地,从简纸文书上不 但可以屡见‘西域长史’或‘长史’的官衔及活动记 事,而且在长史之下还设有一些职能机构及其掾属或 吏士。如长史的上佐有军假司马,纲纪有功曹 ( 掾、 史 ),门下有主簿、录事掾、文书事郎中、事、行书、 书史、奏曹史等。” [3] 从侯灿的这段文字中我们得知, 这些书写主体都是有一定文化的刀笔之吏。“主簿” “录事掾”“文书事郎中”“行书”“书史”等职位 都是有一定书写能力的中下层掾吏。如孔纸31.1a、 孔纸32.2都是官员张济(张超济)的习字残纸。张 济的名字曾在《晋书》中出现:“魏安人焦松、齐肃、 张济等起兵数千,迎大豫于揟次,陷昌松郡。” [4] 虽 然史书中没有张济身份及官职的明确记载,但从“起 兵”可以推测出其当为屯兵将士首领。张济很多的习 字纸存留在正文的背面,这种珍贵的习字资料留存可 以使我们有机会窥得魏晋时期书者对书法美的追求以 及当时的书写心理。

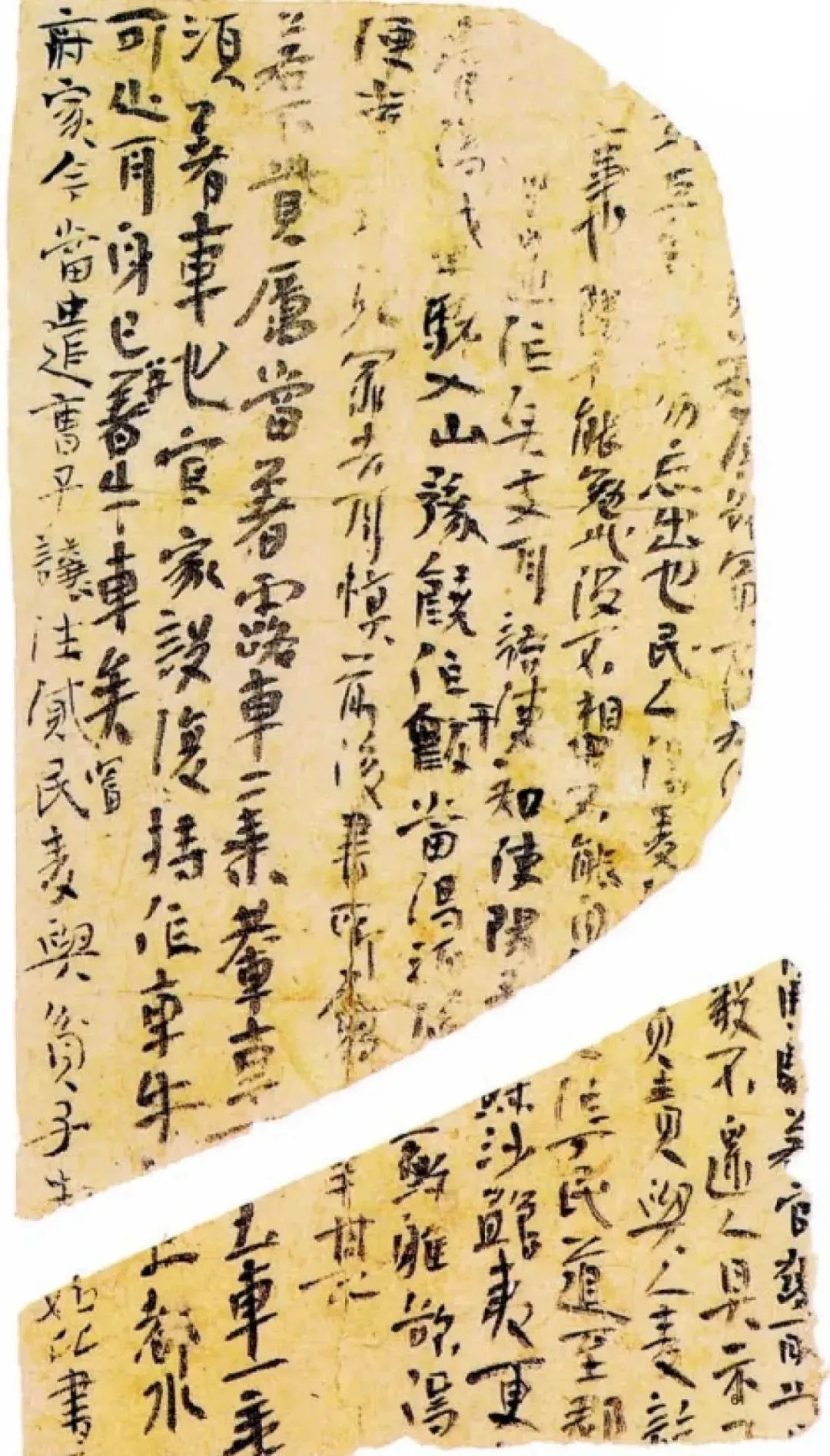

▲孔纸 25 正面(上),背面(下)

选自天地出版社《楼兰汉文简 纸文书集成》

在众多楼兰简纸文书中我们应该如何甄别一件残 纸为习字纸?首先,对某个单字或者某几个字进行重复 书写练习的纸张为习字纸,如孔纸7背面对“近”字的 反复书写。此类情况的还包括孔纸25.3的背面、孔纸 26.2的正反两面、孔纸30.2的正面,对单字反复训练 的习字纸是最主要也是最普遍的。其次,对字书或者 名家书法作品的临写载体当为习字纸。如孔纸31.7中 的内容为“繇顿首顿首”,此“繇顿首顿首”残纸,大概 是依据传到了当时楼兰的锺繇尺牍而写的断片。 [5] 因 此这件习字纸有可能是对锺繇法帖的书写练习。马纸 169系列则无疑是对蒙童识字读物《急就章》的临习 书写。再者,在一件残纸当中除了最底层的书写墨迹 外上面又覆盖了一层书写练习痕迹,故而导致整个习 字纸上杂乱无章,笔画零散。如孔纸31.1a正面、孔 纸31.2正背两面。其中第二层的练习书写有时也会 为了与第一层的书迹有所区别,会把纸张颠倒后进行 二次书写,因此我们能看到有的习字纸上会出现文字 正反颠倒的现象。上述的这些特征都是甄别楼兰习字 纸的重要条件,一件完整的书信作品或者公文记录是 不可能出现习字残纸的这些特征的。但正是这些“粗 头垢面”的习字残纸为我们呈现了当时原生态的练字 书写痕迹。

▲玉 门花海汉简习字觚

选自中国人民大学出版社《中国书法鉴赏大辞典》

审美自觉是一个美学概念。《美学大辞典》中 对其定义为:“审美自觉性是主体抱有明确目的从事 审美活动和对审美对象有意识地进行选择、分析、判 断、改造的性质。” [6] 具体表现在书法上则为书写主 体在书法活动中对自己所写的字迹有意识地进行美的 追求,也就是书者在写字过程中不是为了实用而写, 而是为了追求美观本身而写,这也就是我们常说的“为 艺术而艺术” [7] 。楼兰习字纸中的书写练习就是纯粹 的为了追求笔画精美,这种书写与日常的书写拉开了 距离。邱振中先生在论及日常书写时曾言:“日常书 写指的是日常生活中为各种事务的需要而进行的书 写,与此相对的是以书写本身为目标的书写,例如为 写好字而进行的书写练习,为创作书法作品而进行的 训练。” [8] 楼兰习字纸就是当时书者“为写好字而进 行的书写练习”。

▲ 敦煌习字蒙书《千字文》S.5657V.1

英国伦敦不列颠图书馆藏

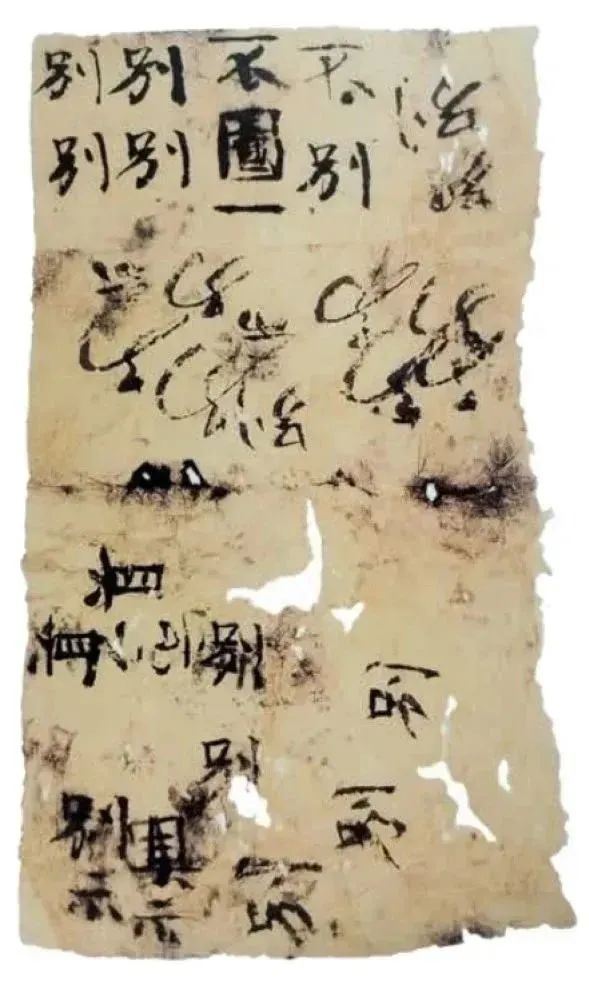

楼兰习字纸的留存可以使我们有机会了解到晋人 在习字过程中对笔法及字形美的追求,甚至可以利用 习字纸这种原生态的书写形式来窥探当时书者的书写 心理。如孔纸7所示,其背面的书写空间被分为均匀 的两大部分,纸的中间隐约有一道折痕,在纸张紧缺 的情况下对纸背再次利用是一种普遍的现象。纸背上 半部分为字字独立的楷书,下半部分则为方向颠倒的 草书,其中“近”字草书的练习达十多遍,并且有书 写痕迹的叠加,这是节省纸张的表现。与汉纸相比, 晋纸的加工程度更加精细,晋纸的“洁白平滑而又方 正” [9] 使得习字纸可以二次利用。类似的情况还有孔 纸30.2的正面,纸面的书写空间被分割为三部分。 文字的书写则上下左右四个方向都有,根据书写经验 我们可以推测出,书写者不是一次性连贯地完成习字 纸上的内容,而是在习字过程中多次旋转了纸的角度, 这样做的目的则是在追求书写的新鲜感,避免陷入机 械书写的惯性。如孔纸31.2,书者对“别”字楷书进 行了十二次重复的练习,很可能是对左右结构的“别” 字处理不满意,最后索性便书写了多个“别”的草书 来排解自己的烦躁感。

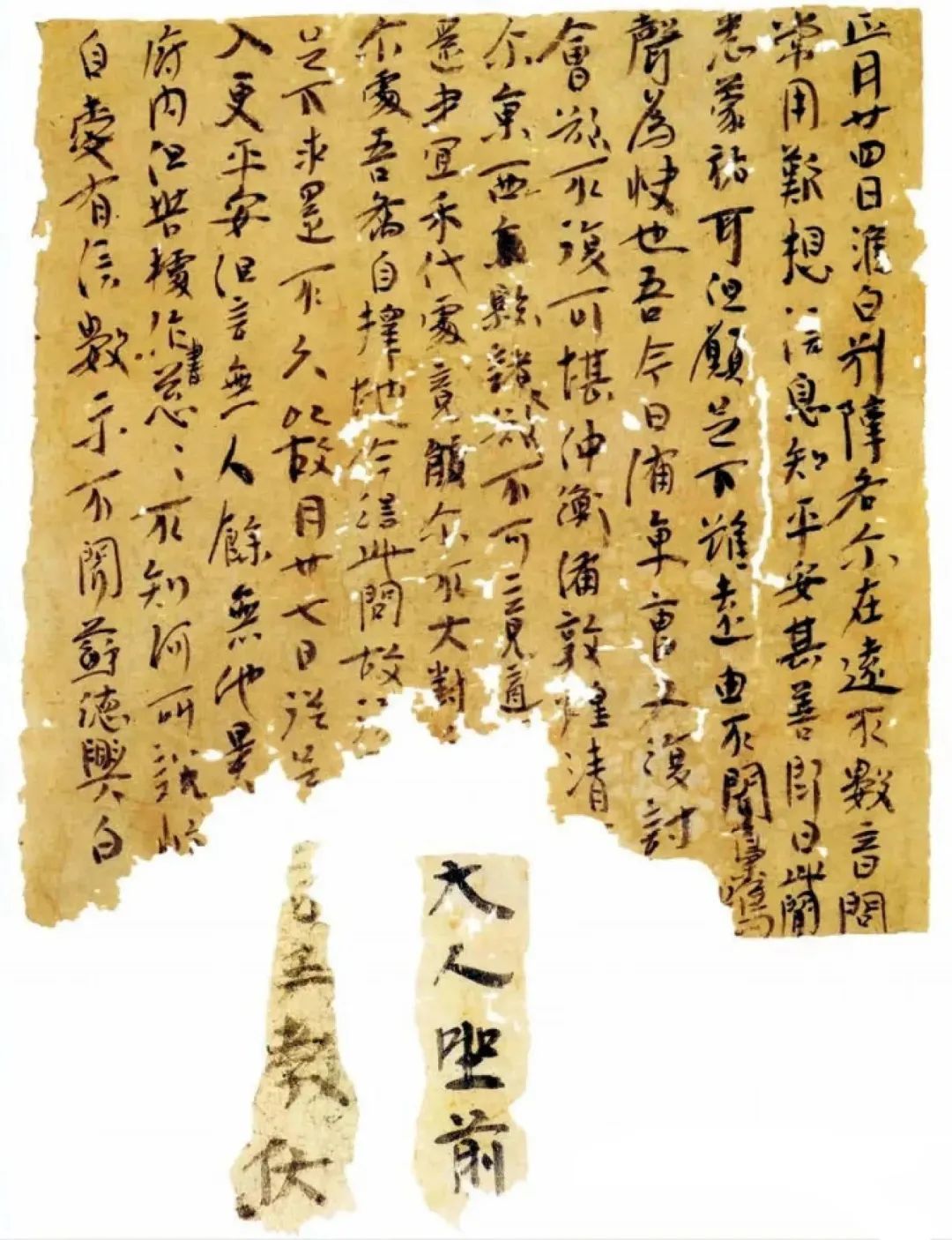

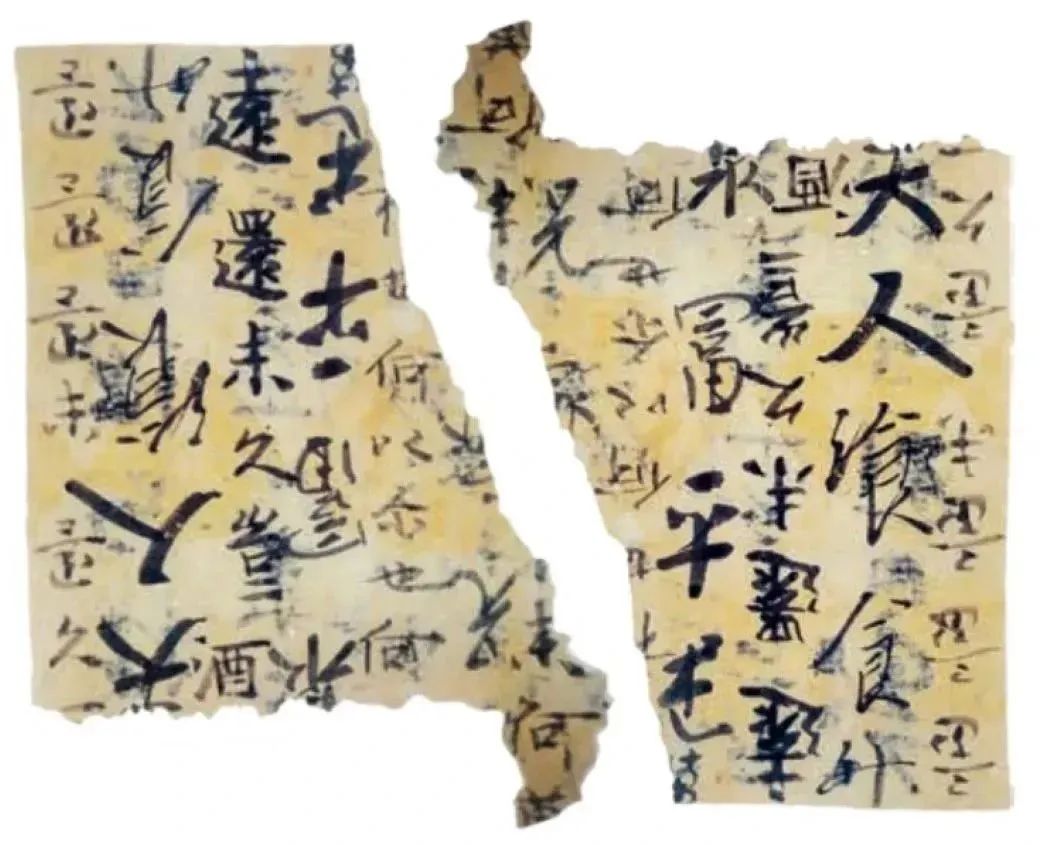

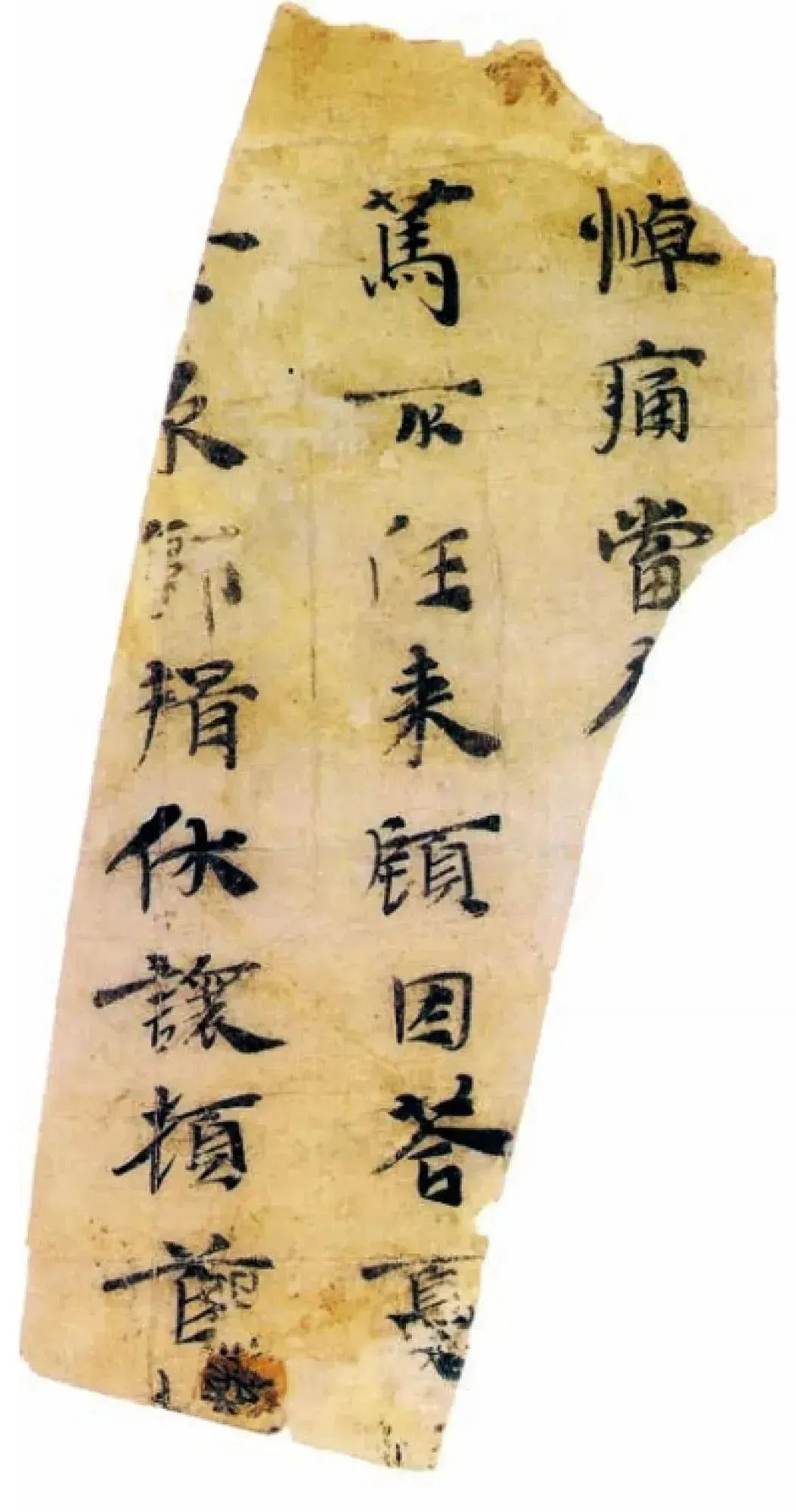

▲ 孔纸 33.2

选自天地出版社《楼兰汉文简纸文书集成》

▲ 孔纸 7

选自天地出版社《楼兰汉文简纸文书集成》

根据孔纸7和30.2这两件习字纸的形式和内容, 笔者结合自身的书写经验对当时书者的书写心理进行 了简单分析,可以发现魏晋时期楼兰地区人们对书法 美的自觉追求在练习纸上有所表现。书者的书写不再 是为了记录日常事务或者草拟公文,而是在闲暇之余 通过反复的书写训练来自觉地探索书法美。

▲ 孔纸 31.2

选自天地出版社《楼兰汉文简纸文书集成》

楼兰简纸文书中隶、楷、草、行诸体并用,文字 的审美风格妍质并存,但总的来说其审美趋势是朝着 新体的方向发展。黄惇先生论及楼兰书法的书体时认 为:“楼兰残纸上的书体已不见汉代的官用正体隶书, 雄辩地证明魏晋时代的日用手写体,已完全被草、行、 楷三体替代。” [10] 在楼兰文书的日常书写中,隶书的 书写除了一般的公文记录,确实使用不多,楷、行、 草的使用普遍流行,并且其书写面貌呈妍美之态。从 楼兰习字纸中我们不难看出,时人对新体笔法的追求 是大的时代趋势。如笔画书写的连带、简省,笔画的 粗细对比,字迹具有写意性和抒情性,这应该是当时 楼兰地区最真实的书写状态。人们一般认为新体书法 是“书圣”王羲之的伟大创造,认为王羲之对于传统 书法的最大贡献是:“首先,他‘增损古法,裁成今 体’,确立了新体书法的今文字体系,沿用至今;其次, 他实现了传统书法由‘古质’向‘今妍’的转变。” [11] 也就是说,所谓“新体”的含义应该包含两个层次: 一为字体之新,这是文字演进的结果;二为书风之新, 这是书法自觉后人们所选择的审美方向——新妍书风。 而这种对新体书法的追求与探索也毫无保留地体现在 了楼兰习字纸的书迹中。

▲ 孔纸 31.2

选自天地出版社《楼兰汉文简纸文书集成》

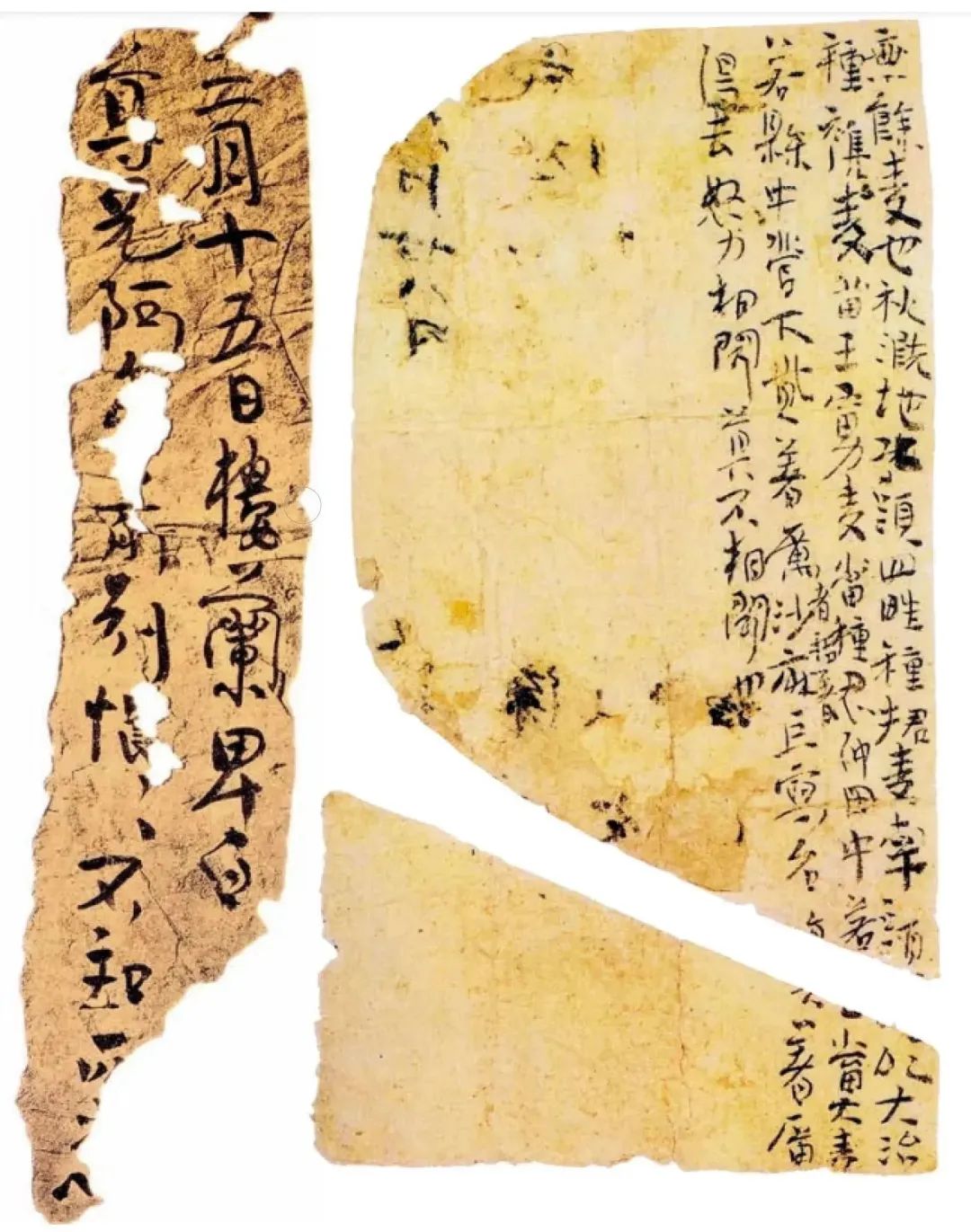

笔者对楼兰习字纸的书体做简单统计后发现,人 们练习的主流书体为楷书、行书、今草三种书体。隶 书和章草几乎没有,这与汉代的大量隶书习字觚形成 鲜明对比。楼兰练习纸中的书体使用情况说明,当时 人们把练习训练的精力主要集中在楷、行、草新体上, 也直接佐证了新体在魏晋时期的流行程度。在统计表 中可以看出习字纸的楷书练习最多,此时的楷书已经 不像锺繇《宣示表》那样带有浓烈的隶意,笔画的顿 挫勾挑已经相对明显。楷书的练习居多还可说明人们 对结构较为严谨的楷书书写还不稳定,还在对这种新 鲜的书体进行探索。今草的使用在楼兰习字纸中广泛 存在,章草似乎逐渐退出实用的历史舞台。行书的发 展则依赖于楷、草二体的进步,在楼兰书法中呈现出 新妍的书貌。

▲ 楼兰残纸

选自天津人民出版社《中国民间书法全集3》

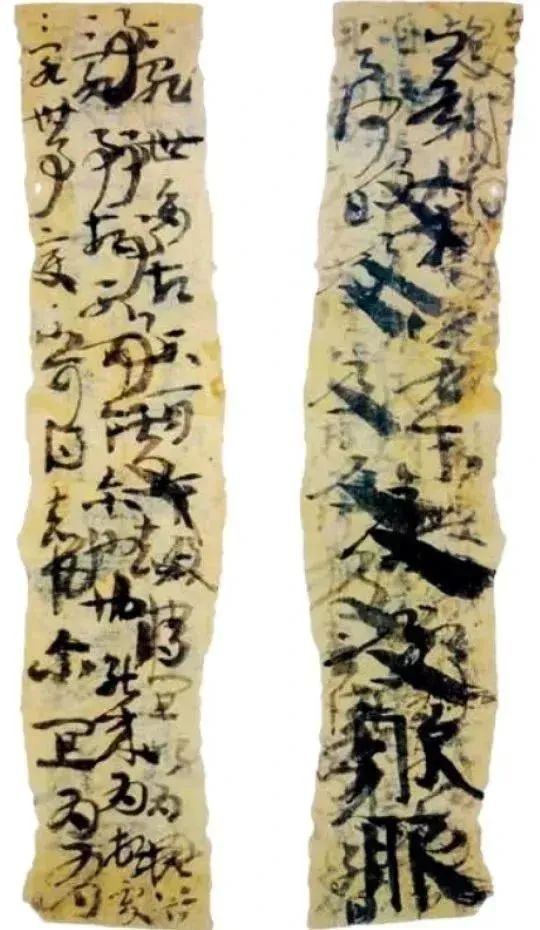

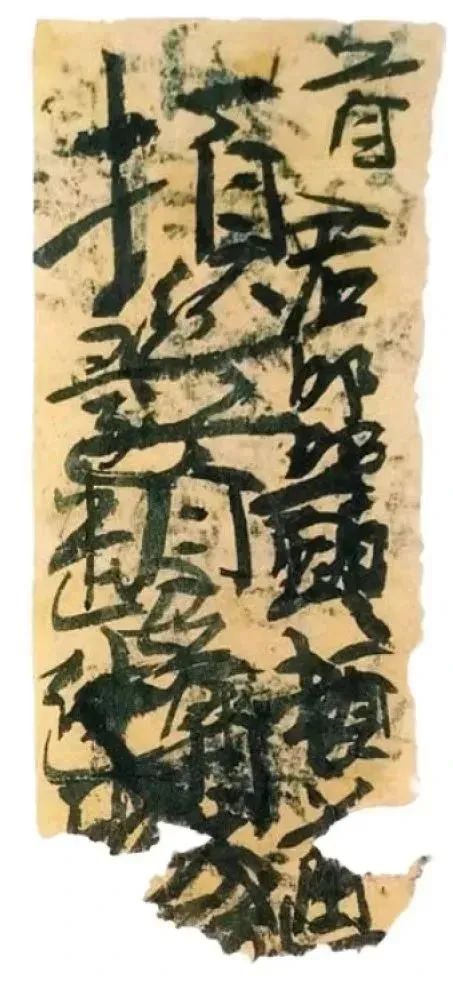

孔纸33.2正反两面均为习书字迹,纸的正面使 用了今草之体,纸面上有多层书写痕迹的叠加,在内 容的辨识上有一定的困难,第一列大致内容为“乱世 多故不可令及也,宜以为顿首”,墨色较浓的“得” 字疑似二次覆加。第二列为“乱事故不可令尔也能成 为顿处”,上面几个较大的“事”字及“处”字为书 者在原文字迹上的练习。第三列“乱世事变不可得知 也尔宜为为为”,通过文本解读似乎是对同一句话语 义的反复斟酌,至于书者的真实心理动机我们不得而 知,但是墨迹所呈现出的对新体技法的追求是一览无 余的。“乱”“故”“得”“顿”“能”“变”等字 的草法已经相当成熟,“乱”“故”二字的使转方圆 结合,起收笔的动作清晰可见,“事”字完全就是成 熟的今草面貌,使转流丽华美,笔画粗细有致。此纸 在流畅的书写中有了连笔意识,并且出现了字组。书 法中连笔与字组现象在正式的书写中很少存在,而在 习字纸中大量出现,这进一步体现了习字纸中人们对 新体书法的自由探索,也是习字纸中审美自觉的重要 表现。

孔纸33.2背面则主要是对楷书的练习,当中夹 杂着少量今草。三个楷字分别为“及”“肷”“服”。“及” 字的横折起笔切锋斜入,撇画由细到粗,笔力遒劲, 用笔干净果断,最后的捺画厚重饱满,整个字的粗细 对比异常明显,显然是书者对这种书写效果的刻意追 求。“肷服”两个左右结构的楷体则完全是今楷的用笔, “月”旁的横折钩一笔完成,转折处有顿笔,钩画挑 趯有力。整个纸背映入眼帘的是厚重的“磔”画,可 能是书者对此笔画的着重练习,虽然还未完全脱离隶 书的波挑,但是已经有朝着“磔”画演进的痕迹。其实, 楼兰习字纸中楷书的体势仍受隶书影响,如“及”字 的笔画向左右两边开张,整体上呈扁势。“肷”字的 “欠”旁完全是隶书写法,类似的隶书体势还有孔纸 21.4背面的“府”字。虽然此时的楷书总体上有着“平 画宽结”的体势,但是在笔法的应用上已经完全朝着 新体楷书的方向发展。

▲ 楼兰残纸

选自天津人民出版社《中国民间书法全集3》

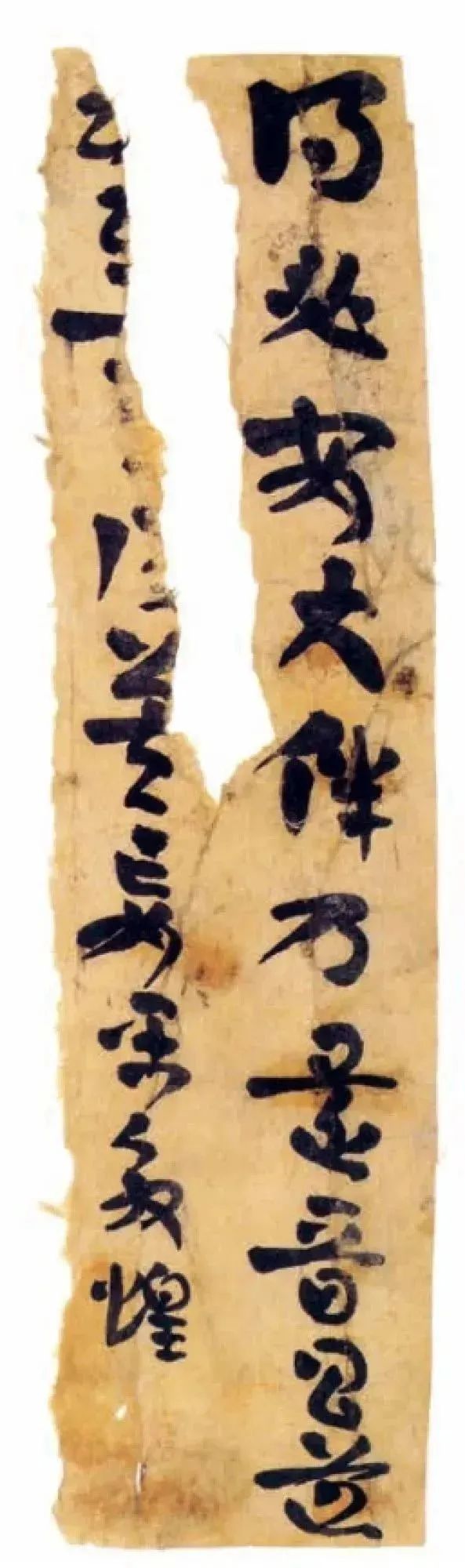

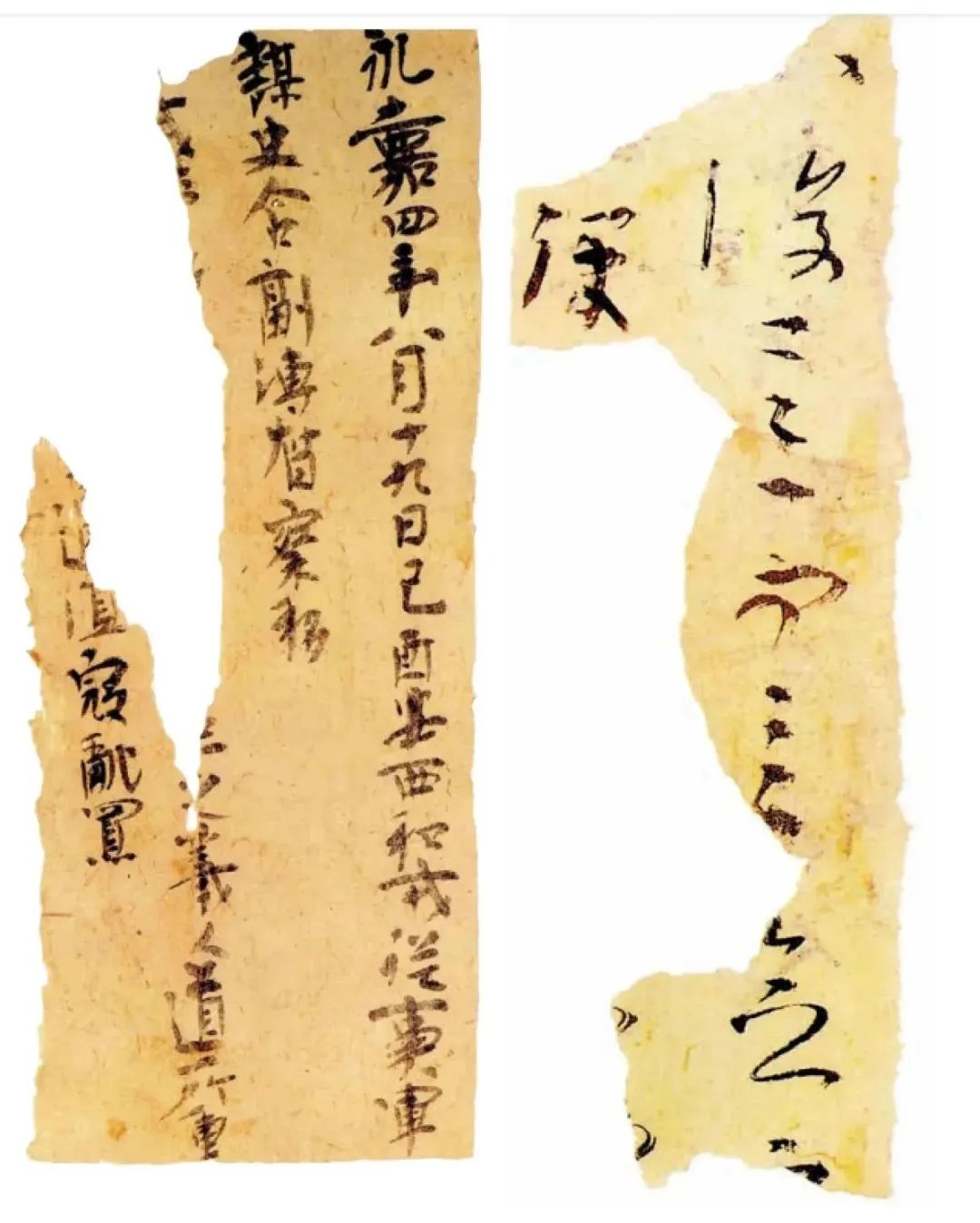

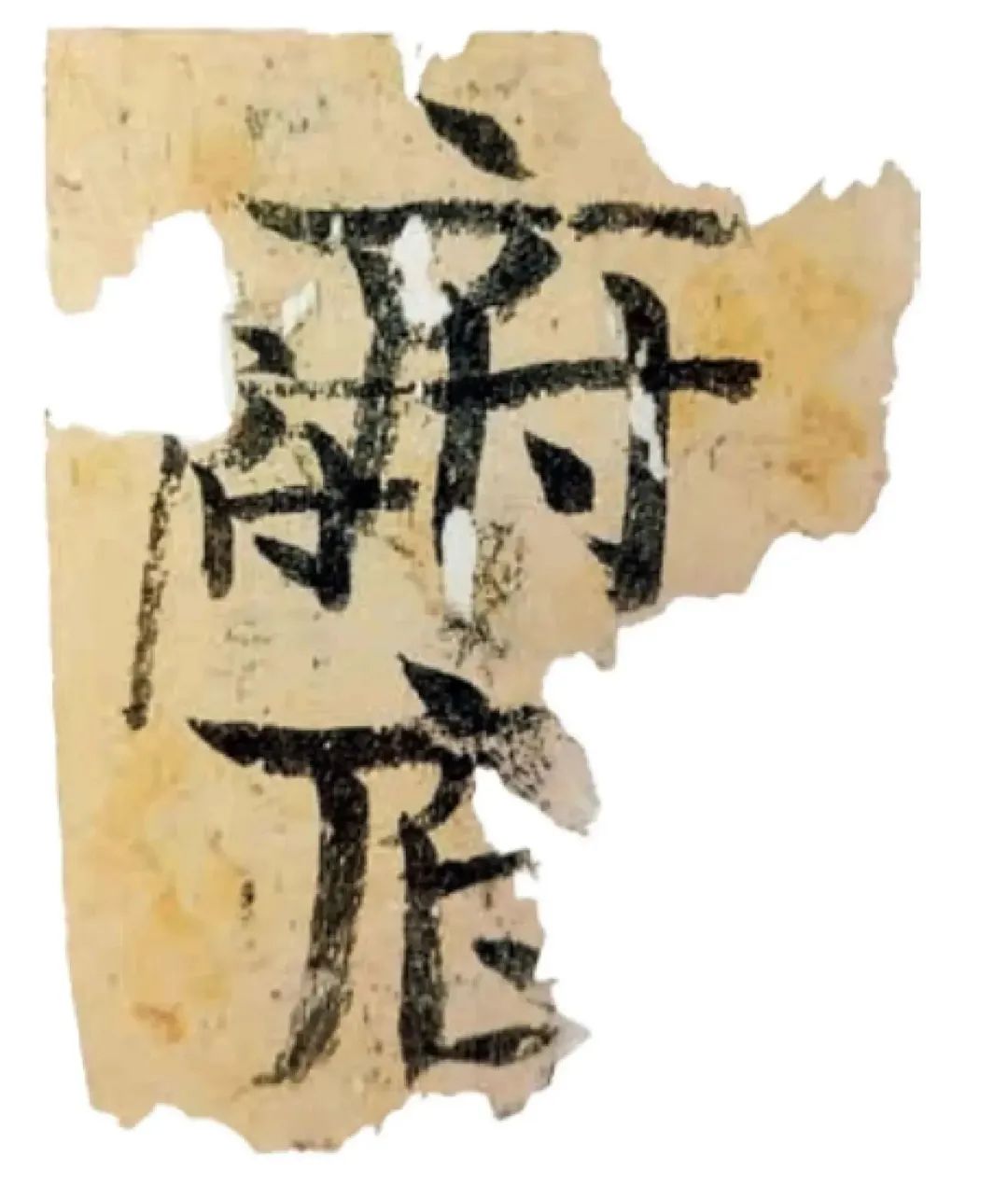

孔纸32.2正面的主要书体为行书,大致内容为 “夫人餐食升”“泉富平述”“兄”,书者为节省纸张会将纸颠倒方向后在空隙处练习书写,为了方便释读,笔者将同一纸张旋转角度形成了两张纸面。旋转后的内容为“何以尔也何”“远还未久岂酒”“还还 还未还久”。正写的这几个字粗细关系十分明显,“夫人”“平述”整体笔画较重,“餐食”“富”笔画轻盈细致,体现了高超的用笔技巧。“人”字起笔一拓而下,用笔流畅活泼。“餐食”二字“斜画紧结”,用笔细腻,锋颖灵活而不失遒劲,与《兰亭序》有异曲同工之妙,也说明书写者有着良好的控笔能力。倒写的“远还岂酒”等字结体上还会受楷书“平画宽结”的影响,在一些笔画的书写上也是楷书写法,如“远还酒”等字当中的横画起收笔明显,笔画在连贯性上还有所保守。“还”字的起收笔墨色较重,我们能通过墨迹还原当时书者的用笔发力点,这是后世刻帖所无法比拟的。此时的行书依托楷书和草书的发展,在二者中汲取新的用笔及结字方式,使得行书的技法更加丰富,使书写具有抒情性,这在书法自觉上是一大跨步。

▲ 孔纸 32.2(左) 孔纸 32.2 旋转后(右)

选自天地出版社《楼兰汉文简纸文书集成》

楼兰地处西北边陲之地,但不能否认的是,纸张 的普遍使用无形中促进了魏晋“新体”书法的形成。 “三世纪的楼兰纸张已经进入到实用阶段,一般的 官署记录都是记在纸上,只是在不得已时才使用木 简。” [12] 上文中已经介绍过汉代的“习字觚”多为竹 木简,书写容量有限,在书写性的探索上显然没有纸 张方便。楼兰简纸文书中的孔木116是为数不多的习 字木牍,其内容为“敦煌煌煌煌煌煌”,其中的六个“煌” 字姿态各异,显然是书者的有意练习,但是与习字纸 相比,在木简上的练习只能是纵向的单字排布。从载 体的容量角度来讲,习字纸为书者进行书风上的探索 提供了物质基础。“在前所未有的宽广空间中,书写 的字形可以不再受限制,而任意长短狭阔,恣意挥洒。 纸的使用使毛笔在纸张上挥运,一方面因字可连绵, 造成笔画意识的提升,书写技巧的精化,促进了草书、 行书甚至正书的发展;另一方面,也为展示书写者的 感情、修养,提供了史无前例的温床。” [13] 在习字纸 上不断地积累书写经验才有可能形成各种书体丰富 笔法,因此,纸张的广泛使用才可以使人们在习字纸 上进行笔法训练和书风探索,而这种努力无形中也促 使魏晋笔法精美、体势妍媚的书风形成。

总之,楼兰习字纸中丰富的书写形态是魏晋时代 民间的真实书貌。这种新体的风格发展有其自律性的 一面,楷书、草书、行书发展到魏晋由于实用的需要 以及书写材料的革新都必然会形成新的书写形态,但 是我们不能忽视人们在习字纸上对新体书法乐此不疲 的摸索,人们审美意识的自觉为书法艺术的长足发展 注入了灵魂。

葛兆光在《思想史的写法》中关于思想史的叙述 方式认为:“仅仅由思想精英和经典文本构成的思想 似乎未必一定有一个非常清晰地延续的必然脉络,倒 是那种实际存在于普遍生活中的知识与思想却在缓缓 地接续和演进着,让人看清它的理路。” [14] 其实对于 书法史的叙述方式也是如此,只是由书法名家与经典 法帖构成的书法史未必能够真实地反映书法发展的 面貌,反倒是楼兰残纸或者敦煌出土的中下层官吏墨 迹这种实际存在于普遍生活中的书写缓缓地推动着 书法史,这也是楼兰书法之于整个书法史的意义所 在。然而我们在探讨楼兰练习纸中的审美自觉时,依 然无法回避这种所谓民间书法与经典名家书法的互 动与交融。

▲ 孔纸 21.4

选自天地出版社《楼兰汉文简纸文书集成》

楼兰残纸中墨迹的精美程度与历代书法名家相比 丝毫不落下风,其中的佳作与书圣王羲之相比也在伯 仲之间。这些墨迹大多出自中国大西北不知名的中下 级官吏之手,但为何有这么高的书写水平?名家书法 对他们的审美自觉有没有影响?倘若我们从书法史的 高度去观照楼兰书法,当我们看到楼兰练习纸中技法 高超的书写痕迹,很难不去探讨其与当时主流书法的 关系。

▲ 孔纸 21.4

选自天地出版社《楼兰汉文简纸文书集成》

自从汉代开辟了丝绸之路,地处咽喉要道的楼兰 必然会受到中原书写文化的浸染。《后汉书 · 班超传》 云:“家贫,常为官佣书以供养。”“久之,显宗问 ( 班 ) 固:‘卿弟安在 ? ’固对曰:‘为官写书,受值 以养老母。’帝乃除超为兰台令史。” [15] 此外,素与 班超志同道合的徐干被张怀瓘《书断》记载曰:“徐 干字伯张,扶风平陵人。官至班超军司马,善章草 书。” [16] 班超与徐干皆为善书者,且共同在西域经营 三十余载,为楼兰播下了书法的种子,加之汉代的整 个社会层面都非常注重书法,所以在开拓西域的过程 中数量庞大的中下级官吏、军士群体都拥有良好的书 写基础。魏晋之际,楼兰城成为西域长史治所,楼兰 与敦煌的联系十分紧密。有居延汉简记载:“诏夷虏 候章发卒曰:持楼兰王头诣敦煌,留卒十人。女译二人, 留守证□。” [17] 楼兰残纸中也记载“□白敦煌□□仓 卒不备在远□”“十二封诣敦煌府二诣酒泉府二诣王 怀阚颀”等内容。楼兰与敦煌这种紧密的关联必然会 使河西地区的书风传入楼兰地区。早在东汉末年的敦 煌书家张芝由于对草书的加工改造被尊称为“草圣”, 并在当时掀起了“草书热”。赵壹《非草书》描述河 西少年学草的状况曰:“夕惕不息,仄不暇食。十日 一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座, 不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折, 见䚡出血,犹不休辍。” [18] 其对草书的勤奋练习正如 楼兰习字纸中的书写练习一样,都是书法审美自觉的 重要表现。魏晋书法名家索靖亦为敦煌人氏,传张芝 草书。虽然没有文献直接记载河西地区对楼兰的书法 传播,然而我们可以从楼兰残纸技法娴熟的墨迹留存 上体会到成熟的主流书法对楼兰书法的影响。

▲ 楼兰残纸

选自天津人民出版社《中国民间书法全集3》

从中原——敦煌——楼兰的书法传播线索是可寻 觅的。在楼兰发现了由马纸169—173残纸组成的《急 就章》。《急就章》作为蒙童字书在楼兰出现,说明 了楼兰地区的晋人对中原地区书法教育的接受,关于 习字所依据的范本,刘涛先生认为是由内地传入西北 边陲的。 [19] 虽然楼兰地区没有出现对名家书作的临摹 墨迹,但是楼兰残纸中成熟的书貌绝不是自发形成的。 也就是说,楼兰习字中的书法风格和同时期整个社会 的书写一样都受汉末主流书法的影响,如张芝、索靖 等名家书法风格的影响,也正是在这些书法传统的基 础上,楼兰残纸中才会出现类似“二王”的书法风貌。 而张芝、索靖等名家基础也是“二王”增损古法的基础, 这样我们就不难理解为何偏远地区的楼兰有类似名家 的精美墨迹了。王宁先生说:“(字体) 类别风格的 形成,是经很多人在较长时间里,在书写用途、工具、 载体等诸多客观条件的制约下渐渐形成的。” [20] 楼兰 习字中的审美自觉一方面是中下层普通胥吏自由探索 的结果,另一方面楼兰书法审美的形成也脱离不开名 家楷模的催化,他们共同塑造了魏晋书法的时代风貌。

正如任小平先生在《楼兰书法史》中所言:“楼 兰所留下的汉简木牍、残纸文书,这些是摆在书法学者面前的一堆丰厚的资料,故纸堆中寻寻觅觅,是楼兰赋予书法学、史学界的一道道难题和应该去吮吸的乳汁和养料。” [ 21] 楼兰残纸为我们展示了晋人最真实的书写状态,尤其是其中的练习纸,它是人们没有束缚的自由书写的产物,楼兰残纸中点滴的书写练习痕迹,诉说着社会中下层书者为推动书风演进所做的努力。这些不知名书者的审美自觉缓缓地推动着社会书风的形成,他们与魏晋名家一起塑造了魏晋书法,这或许也是楼兰书法在中国书法史上不可或缺的重要原因吧!

注释:

[1] 侯灿,杨代欣 . 楼兰汉文简纸文书集成 [M]. 成都:天地出版社, 1999:21.

[2] 李善 . 文选注 [M]. 北京:中华书局,1977:240.

[3] 侯灿,杨代欣 . 楼兰汉文简纸文书集成 [M]. 成都:天地出版社, 1999:94.

[4] 房玄龄,等 . 晋书 [M]. 北京:中华书局1974:2100.

[5] 西川宁 . 西域出土晋代墨迹的书法史研究 [M]. 姚宇亮,译 . 北京:

人民美术出版社,2015:191.

[6] 朱立元 . 美学大辞典(修订本)[M].上海:上海辞书出版社, 2014:265.

[7] 朱立元 . 艺术美学辞典 [M]. 上海:上海辞书出版社,2012:224.

[8] 邱振中.书法 [M]. 北京:北京师范大学出版社,2009:37.

[9] 李晓岑 . 早期古纸的初步考察与分析 [J]. 广西民族大学学报 ( 自 然科学版 ),2009(4):40.

[10] 黄惇 . 秦汉魏晋南北朝书法史 [M]. 南京:江苏凤凰美术出版社, 2009:169.

[11] 宋蒙 . 王羲之 [M]. 昆明:云南教育出版社,2011:119.

[12] 长泽和俊 .丝绸之路史研究 [M].天津:天津古籍出版社,1990:206.

[13]侯学书 .中国书法史绎 [M].卢辅圣,主编 .上海:上海书画出版社, 2014:304.

[14] 葛兆光.中国思想史 [M].上海:复旦大学出版社,2001:11.

[15] 范晔 . 后汉书 [M]. 北京:中华书局,2000:3010.

[16] 张怀瓘 . 书断 [G]// 华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出 版社 . 历代书法论文选 . 上海:上海书画出版社,2004:194.

[17] 劳榦 . 居延汉简·考释之部 [M].台北“中央研究院历史语言研 究所”专刊之四十,1960:143.

[18] 赵壹 . 非草书 [G]// 华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出 版社 . 历代书法论文选 . 上海:上海书画出版社,1979:1.

[19] 刘涛 . 中国书法史·魏晋南北朝卷 [M].南京:江苏教育出版社, 2002:201.

[20] 王宁 . 汉字字体研究的新突破——重读启功先生的《古代字体论 稿》[G]// 北京师范大学中文系 . 启功学术思想研讨集 . 北京:北京 师范大学出版社,2000:25.

[21] 任小平 . 楼兰书法史 [M]. 乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社, 2014:9.

作者:中国矿业大学(北京)2020 级在读硕士研究生